一、科普基地基本信息

大连自然博物馆隶属于大连市公共文化服务中心,是一个集地质岩 矿、古生物化石和现生动、植物自然标本收藏、研究、展览和教育为一体的 综合性自然历史博物馆,是自然科学研究、普及和教育的重要基地。

新馆自 1998年建成开放以来先后获得“2000 年全国十大精展和新技 术、新材料应用奖”“2002 年全国青少年科技教育基地”“2005 年中国科协 全国科普教育基地”“2005年大连市优秀科普教育基地”“2005年全国野生 动物保护科普教育基地”“2011年大连市优秀科普基地”“2012年度十佳旅 游景区”“2012年辽宁省环境教育基地”“2013年中国古生物学会全国科普 教育基地”“2018 年大连市研学旅游基地”和“大连市生态保护奉献奖”等 荣誉。

新馆位于辽宁省大连市沙河口区黑石礁西村街 40 号,为现代欧式建 筑,坐落于黑石礁海滨、大连滨海国家地质公园沿线,为国家 AAAA 级旅 游景点,是国内唯一拥有27万平方米海域的博物馆。

新馆建筑面积15 000平方米,陈列面积10 000平方米,另外老馆3 000 平方米作为标本库房。

博物馆老馆馆舍外观

博物馆新馆馆舍外观(北门)

二、科普基地创建和发展简况

博物馆始建于 1907 年,前身为地质调查所。原馆舍位于大连市西岗 区烟台街3号,为1898年沙皇俄国侵占大连时所建的市政厅。1914年,地 质调查所对部分人员开放。1923年8月,地质调查所在大量收集东北地区 的自然标本之后,增设了陈列室,主要展示岩矿标本和古生物标本。1926 年1月,随着征集和展示标本的增多,更名为“满蒙物质参考馆”,同年3月, 更名为“满蒙资源馆”,并对陈列进行改造,于同年 11 月正式对外开放。 1945 年 8 月,日本投降后,交由中长铁路接管。经过充实休整后,于 1948 年重新开馆,并将馆名改为“东北资源馆”。1949年10月1日,中华人民共 和国成立之后,该馆划归大连市文化局,并沿用“东北资源馆”的名称。 1959 年,经上级批准,更名为“大连自然博物馆”,并请时任中国科学院院 长的郭沫若先生题写了馆名。1978年,经市委市政府批准,大连自然博物馆划归大连市科学技术委员会。1998年10月31日,新馆(黑石礁馆舍)建 成并对外开放。老馆(烟台街馆舍)则作为大连自然博物馆的库房和标本 制作室继续使用。新馆于2009年5月18日对外免费开放。2018年11月, 大连自然博物馆改革为公共文化服务中心的一个分支机构。

三、科普活动主要场馆和展陈内容

博物馆展览定位为“中国精品—东北区域—大连特色”。展览以“自然 与人”为主题,用序厅、地球科学、海洋生物和陆生生物4大主题单元11个 常设主题展厅,从地球及地球生物的自然演化、生物与生物的关系、生物与 环境的关系、自然与人的关系等多方面,向观众展示了一个完整的自然界 面貌及自然演化规律。在基本陈列的展示设计上,大连自然博物馆是国内 第一个(1998 年)采用主题单元展示法布陈,与国际博物馆界最先进展示 方式接轨的博物馆,注重揭示人类、生物、环境的相互依存关系,强调天人 共泰、物我同舟的人与自然共生存的理念。

11个主题展厅分别是:地球科学主题单元 3个展厅(地球厅、恐龙厅、 大连地区第四纪古生物厅),海洋生物主题单元 4个展厅(海兽厅、硬骨鱼 厅、软骨鱼厅、海洋无脊椎动物与海藻厅),陆地生物主题单元4个展厅(湿 地厅、东北森林厅、陆生动植物精品厅、肯尼斯·贝林厅)。为提高博物馆建 筑的整体面积使用效果,缓解观众因攀行步梯而产生的劳顿,博物馆分别 在展厅至电梯的走廊、各楼层步梯转弯处、卫生间门外等空闲场所增设了 欧洲和美洲动物展、辽宁岫岩玉石动植物艺术品展、瓷板画植物展和陆生 贝类展4个小型专题展览。

了弥补基本陈列投资大、持续期间长、难以在短期内进行重新改造 的缺点,博物馆还设有 2个中型临时展厅、2个微型展厅,主要用于跟踪科 学发展动态和国家生态战略,结合各种节日,举办形式多样、内容丰富多彩 的临时展览。临时展览以博物馆原创或由博物馆牵头与国内其他单位合 作共同开发的展览为主。

博物馆除了举办各种形式的展览外,还辅以多功能厅、综合教室、少儿图书自助借阅等科普设备设施和科普互动游戏。互动游戏包括:大自然平 台(利用投影仪和红光感应摄像头将设定的场景和参与互动的人同时投影 到墙上,开展互动活动)、与小鱼儿共舞(利用投影仪将设定的海底场景投 影到地面,人们可以通过踩踏海景中的鱼儿,与之互动)、动物足迹(将不同 的动物足迹投影到地面,人们通过踩踏动物足迹,认识动物,了解动物的 叫声)。

序厅

1. 主题展

(1)地球厅。展览主题是“地球与人”。展览从沧海明珠、大地沧桑、 地下宝藏、人地和谐 4个方面介绍了地球自形成以来所发生的变化、变化 的原因、变化的产物以及人与地球的关系,意在提示观众:地球为我们的生 存提供了宝贵的资源,我们要感谢地球养育了我们,并珍惜我们赖以生存 的自然资源,树立人地和谐相处的理念。

地球厅

恐龙厅

恐龙厅恐龙骨架

第四纪古生物厅

第四纪古生物厅化石骨架

海兽厅鲸鱼标本

(6)硬骨鱼厅。展览以黄渤海中各种鱼类标本为展品,以海洋景观 箱为辅助展示手段,系统地介绍了各种硬骨鱼类在海中的地位(生物与生 物的关系)、生活背景、生存技巧(生物与环境的关系)以及人类和硬骨鱼类 之间的关系。

(7)海洋无脊椎动物与海藻厅。展览主题是“贝藻似锦”。展览通过 海中采贝、百花争艳、千姿百态、万紫千红、海洋牧场、明日辉煌6个板块的 内容,以众多的实物标本、丰富多彩的图片、逼真的生态景观和科学严谨的 文字阐释等,为观众展现了一个多姿多彩的海底贝藻世界。

(8)东北森林厅。展览以针叶林、针叶阔叶混交林、阔叶林等仿真森 林景观为主,配以相应森林生态中生存的各种动物标本,生动地再现了东 北森林自然景观,使观众能够深刻感受并领略原始森林的风貌。

(9)湿地厅。湿地厅通过 5个开放式景观(独特的红树林湿地、青藏 高原湿地、鹤乡——扎龙湿地、红色海岸——双台河口湿地、鸟类迁徙的通 道——老铁山)及有关湿地知识的介绍,向观众描绘了一幅奇妙的湿地自 然生态环境图。意在提醒观众:湿地不应是人类独享的资源,湿地也不是 取之不尽的资源,人类的生存和其他生物息息相关,只有人和植物、动物共 存互利,湿地才会不断地发挥其功能。

(10)肯尼斯·贝林厅。也叫非洲厅,展览以肯尼斯·贝林先生捐赠的 动物标本为主,采用开放式陈列,利用拥有自主知识产权的植物制作新技 术,重塑了非洲的热带雨林、热带草原等生态景观,给观众以身临其境 之感。

(11)陆生动植物精品厅。展览利用精心甄选出的与陆地环境息息 相关的植物、昆虫、两栖、爬行类动物和鸟类标本,以对生命世界中神奇的 生物和生命现象的解读作为切入点,向观众展示了一幅充满生机的生命 画卷。

2. 专题展

(1)辽宁岫岩玉石艺术品展。展览以岫岩玉石为母基,以各类动植 物为原型,将动植物的姿态雕刻得惟妙惟肖。

(2)瓷板画艺术品展。展览以瓷板画的形式再现了现生动物和植物 的艺术之美,将自然与艺术紧密结合在一起。

(3)美洲和欧洲动物展。以贝林先生捐赠的美洲和欧洲动物标本为主,简单地介绍了美洲和欧洲动物的特点和知识,重在引导观众欣赏美洲 和欧洲动物之美。

(4)陆生贝类精品展。展览主要从陆生贝类的“奇”“特”“珍”“美”以 及陆生贝类与人类的关系等方面为大家进行了详细的介绍,并配合活体蜗 牛进行展示,意在加深我们对它们的了解,进而增强观众对陆生贝类栖息 环境的保护意识。

四、重点展品介绍

大连自然博物馆是国内最早建设的自然博物馆之一,现有藏品 20 多 万件,包括岩石矿物、古生物化石、现生动植物等各类自然类标本。其中, 辽西中生代古生物化石标本、大连第四纪化石标本、巴西立体鱼化石以及 千年古莲等都是重要的馆藏特色。

1. 董氏东北巨龙

这是在辽西发现的首个巨龙类化石,正模标本,其特征是它有一个头 尾伸长的喙部,而且末端呈正方形,位于腹侧前方,耻骨的髋臼边缘长且光 滑,略微凸起。东北巨龙全长12米,代表了辽西热河生物群第一只早白垩 世的蜥脚类恐龙。

董氏东北巨龙

草食性鸟臀目恐龙,生活于早白垩世,产自辽宁北票。正模标本仅为 左前上颌骨、左上颌骨、泪骨与齿骨。博物馆双庙龙标本保存较完整,头 骨、部分椎体及部分肢骨保存均完整,因此具有极高的收藏、展示价值,同 时也具有较高的研究价值。

吉尔莫斯双庙龙

中等大小的甲龙,体长约 4 米,下颌骨较低,外侧无骨甲覆盖。牙齿 小,齿冠上有垂直向棱嵴和边缘的小齿,齿环发育不全。有愈合的颈甲 板,膜质骨甲形态多样,尾后部的椎体相连,呈棒状,两侧有排列对称的 甲板。

步氏克氏龙

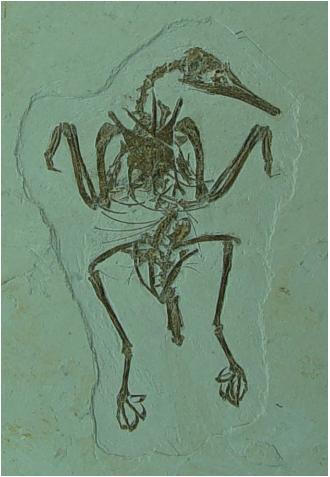

进步鸟类和原始鸟类之间的过渡型鸟类。特征是前颌及上颌具有锋 利的牙齿,前肢与后肢的长度比例为 3∶2;叉骨坚实,尾椎相对缩短,末端 的 7块椎骨愈合形成尾棕骨;乌喙骨宽,呈梯形,无支撑结构,近端中部有 一椭圆形孔。

5. 燕鸟

特征是吻端长,前颌骨前端尖锐,齿骨直,前端较钝,愈合荐椎包括 9 块荐椎,尾棕骨短,跗跖骨完全愈合,第一跖骨弯曲,第一趾短小。

朝阳会鸟(左) 燕鸟(右)

模式标本。小型的反鸟类,喙 部及下颌骨长,稍微弯曲,胸骨的 侧后方有 2 个明显的分支和 1 个小 的第三分支,乌喙骨侧缘凹陷,前 肢没有爪骨,纤细的牙齿仅局限在 齿骨的前端,后肢稍长于前肢。

潘氏抓握鸟

模式标本。特征是头骨相对 较短,翼骨短,且末端膨胀为瘤状 突起,前耻骨远端有相对细弱的 刺,上颌骨具有短而宽的鼻刺。

8. 鹦鹉嘴龙

首次发现的35具恐龙个体埋藏在一起的化石标本。其科学意义是第 一次以确凿的化石证据证明鸟臀目恐龙具有和鸟类一样的育幼行为。

9. 寐龙

属伤齿龙类,因骨架保存睡眠姿态,头蜷压在翅膀之下,类似一只卧睡 在巢中的小鸟而得名。显示出伤齿龙类不仅骨骼形态与鸟类相似,而且在 行为学上也与鸟类有着非常亲密的关系。

鹦鹉嘴龙(左) 寐龙(右)

从三门马演化而来的大 型马类,是更新世晚期大连地 区最具代表性的动物。特征 是颊齿大小、结构构造均与现 生的普氏野马相似,但其第三 掌骨及第三蹠骨均较长。

大连马

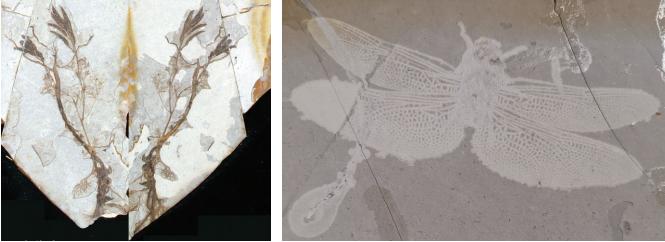

标本同时保存了两棵植株,二者呈上下颠倒状保存。正立者植株纤 细,种子已经成熟。标本保存了从根部到荚果的所有植体,是迄今在辽西 发现的最为完整的早期被子植物化石。

12. 孟氏丽昼蜓

模式标本。主要特征是后翅臀套较小,径增脉缺,后翅CuAa脉弯曲, 带有5个明显的后分支,前翅MP脉短,终止于翅后缘近翅结处,翅痣下有 一个明显的支脉。

中华古果(左) 孟氏丽昼蜓(右)

五、开展的特色科普活动以及创新内容

大连自然博物馆常年开展各种科普活动,主要分为以下三类:

(1)在博物馆内开展的“走进博物馆、探索大自然”系列主题活动。这 类活动内容丰富多彩,活动形式新颖多样,或是结合展品或藏品进行的,或 是结合民俗文化、传统节日或自然节气进行的,或是科普人员独创的 DIY小制作活动等。

(2)科普进校园、进社区活动。这类活动多与展览下乡、科普文化进 校园等联合开展,一般是在布展之后,先进行科普讲座,再组织学生开展各 类动手活动或答题活动。

(3)在室外开展的“探索身边大自然”活动。该活动多是带领参加活 动的中小学生到室外的公园、海边等地认识花、草、鱼、虫等。

除了日常活动外,博物馆还创新性地承接了 3 项地区性大型科普活 动:针对中小学生的“环球自然日知识挑战赛辽宁赛区总决赛”,针对成年 人的“大连市科普达人秀暨全国科普讲解大赛大连选拔赛”,以及针对大学 生的“‘博冠杯’大连市高校天文知识竞赛总决赛”。

博物馆在做好各项活动的同时,还进行了科普剧表演的探索与实践, 编排了公益舞台剧《野鸟》、原创舞台剧《白鲸传奇》,开发了基于人脸识别 技术的互动脱口秀恐龙小剧场等活动,充分激发了孩子们的好奇心和科学 探索精神。

博物馆在充分利用馆内科普资源优势的同时,还积极整合社会资源, 开展各类科普活动。博物馆200多名科普志愿者队伍中有大学教授、中小 学教师、环保志愿者和生态保护者,他们有的承担展厅的讲解任务,有的举 办专题讲座,有的开展专题科普活动。

博物馆除了利用纸媒外,还利用微信、网站等现代媒体平台开展科普 活动,组织青年职工创作以“身边大自然”为主题的科普文章,在大连晚报、 大连文化服务中心微信公众号和博物馆微信平台推出。目前已将部分科 普文章重新编辑,并出版了《身边大自然》系列科普读物,该读物于2019年 年初入选了“我的书屋我做主——选书过大年”大众喜爱的农家书屋、社区 书屋图书名录。

系列科普活动的实施增强了博物馆的教育和传播功能,提升了公众特 别是广大青少年的科学素养,推动了区域社会文化事业的发展。

汇编于《中国古生物学会全国科普教育基地概览》一书

编辑:常君滢