有一类微小的化石,在显微镜的视野里宛如精心雕琢的玉器,有的形似鲨鱼的利齿,有的如同梳子的尖锥。仅有毫米级尺寸的它们在地球上生活了超过3亿年,是古生物学领域最神秘的化石类群之一。它们不仅是地层年代的精确标尺,更记录着远古海洋生态系统的演化密码,可谓是古生物界“默默无闻”的“超强辅助”,它们就是牙形石。

扑朔迷离的牙形动物

牙形动物是显生宙海洋生态系统的主要类群之一,生存时间从约5.29亿年前的寒武纪到2亿多年前的三叠纪,存在了超3亿年之久。牙形动物的口咽处通常由多个磷酸盐质成分的硬体分子组成,即牙形石,一种特殊的微体化石。1856年,俄国古生物学家潘德尔首次在奥陶纪地层中发现牙形石时,就误以为它是古鱼类的牙齿。牙形石的英文“Conodont”就是由“cone(意为锥形)”和“odont(意为牙齿)”组成的。牙形石遍及寒武纪至三叠纪的海相地层中,大小一般为0.2~2毫米,具有分布广泛、种类繁多、特征明显、演化迅速和易于获取等特点,一直是古生物地层中重要的标准化石。

体视镜下岩石表面的牙形石自然群集标本

在近170年的研究中,已发现的牙形石形态种超过了4000个。不同时期的牙形石差异巨大,可谓是“百变星君”,且在地层中呈现清晰的更替规律。按照传统的形态学分类可将其划分成单锥型、复合型和台型,具有重要的地层和古生物意义。例如:在生物地层学中,科学家利用牙形石建立了从寒武纪到三叠纪的完整时间框架;国际地层委员会采用牙形石作为29个“金钉子”剖面中的关键标志化石,牙形石成为相应地质时期的主导门类化石。

不过,这些牙形石大多是基于传统酸处理方法获得的单独个体,无法还原牙形动物的“真身”。长久以来,牙形动物的生物学属性一直是个谜。自发现至今,牙形动物曾被归入脊索动物、环节动物、节肢动物、头足类等不同门类,可以说,没有哪种化石的分类位置会像牙形石这样扑朔迷离。直到1983年在苏格兰发现了一块软躯体动物化石标本,头部保存有整齐且规律排列的多枚牙形石,使其成为全球第一块被公认的牙形动物化石。

酸处理后不同类型的牙形石分子

但这类化石的保存条件苛刻,极为罕见,目前世界上仅发现了三处埋藏地。它们揭示出了牙形动物的部分解剖学特征,包括形如鳗鱼、具有“V”字形肌节、两侧对称、无颌、大眼睛、具脊索和背神经索以及具有硬体的口咽器官等,故古生物学家将牙形动物归入脊椎动物亚门。

但是,有很多学者认为牙形动物缺少脊椎动物的一些典型特征,如鳃囊或鳃裂、高等的“W”字形肌节和脊椎分节等,归入脊索动物门更为合适。还有学者认为牙形动物根本不是脊椎动物,甚至可能不是脊索动物。2011年,研究人员通过类比七鳃鳗的结构,认为牙形动物是与脊椎动物有亲缘关系的圆口类,或者可能处于有颌类脊椎动物的基干位置。

综上所述,在发现保存更好的软体动物化石之前,对于牙形动物的分类位置目前还无法给出定论,仍存在着巨大争议。

保存了软体结构的牙形动物化石标本

解读微型传奇的“钥匙”

相比较于保存条件极为苛刻的软体动物化石,另一类标本成为我们解开牙形动物未解之谜的“钥匙”——牙形石自然群集标本。极少数情况下,牙形动物口咽部位的硬体器官可以部分或完整地保存在一起,呈对称结构,有规律地排列在岩层中,我们称之为“牙形石多分子器官”,其中的单个牙形石就是牙形分子,保存了这种器官的化石即自然群集标本。而一些经酸处理后,因成岩作用黏结在一起、保存了部分或完整的牙形石多分子器官的可称为“齿串”。

1934年,席米迪和斯科特分别在德国和美国的下石炭统黑色页岩表面发现了牙形石自然群集。随后的许多年里,研究人员在奥陶系、志留系和石炭系等地层也有所发现,这些标本让大家将离散的牙形石个体作为一个系统的器官去探究,直观地确定了牙形石多分子器官的位置和功能。但是长久以来,这类发现和研究都集中在国外的古生代地层中,三叠纪相关研究极少,尤其是我国的地层中鲜有发现。

牙形石野外考察剖面

直到2009年,瑞士苏黎世大学的学者尼古拉斯·古德曼等才首次报道了发现于广西下三叠统的一些不完整的牙形石齿串,并据此建立了新铲齿刺(Novispathodus)多分子器官模型,后于2012年对它们进行了成像和运动学分析;随后,中国地质调查局成都地质调查中心的黄金元等也在云南地区开展了详细的研究,重建了尼科拉刺(Nicoraella)多分子器官。笔者所在的研究团队有幸在三叠纪地层中找到了保存非常好的“神秘钥匙”。

初探牙形动物的进食器官

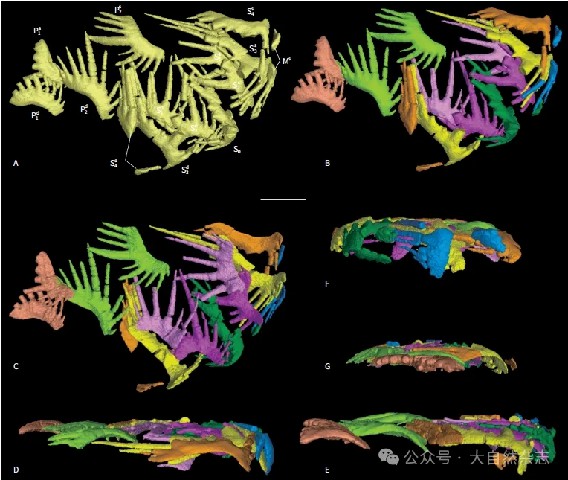

自2015年起,笔者就在北京大学江大勇和孙作玉等老师的带领下前往我国华东地区进行牙形石的系统发掘。对于此类微小化石的采集,真可谓是“刮彩票”“开盲盒”,我们在目标地层中逐层揭挖,用放大镜去寻找这些毫米级的生物。年复一年,直至2017年我们终于有所发现,在江苏南京和安徽巢湖下三叠统岩层中找到了一系列保存有原始结构的牙形石自然群集化石。这些标本多被围岩包裹,为了不破坏它们的内部结构,我们采用扫描电镜、CT扫描和同步辐射X射线显微断层成像等技术,经过三维重建后开展了牙形石形态学、多分子器官分类和运动学研究,终于让它们逐一现出“原形”。

利用同步辐射扫描对牙形石自然群集进行的三维重建

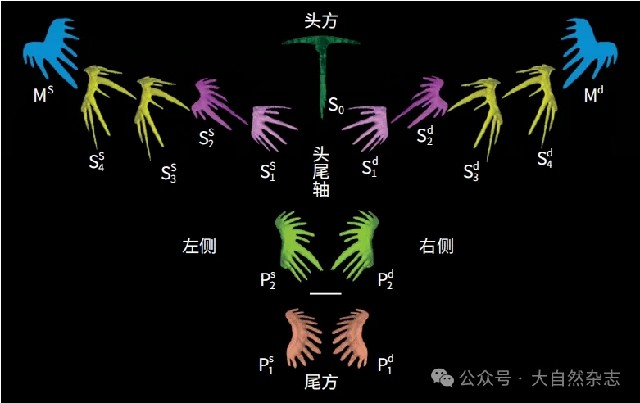

这些标本帮助我们建立了两类重要的多分子器官模型:司克泰舟石属(Scythogondolella)和小厚颚石属(Hadrodontina)。经三维重建后,它们均由15分子组成,呈现出两侧对称的结构,但分子形态区别很大。其中,司克泰舟石属的多分子器官由15分子(包括8种形态型)组成,口后方咽部由舟型牙形石形成剪刀状结构,口前端的指掌状牙形石分子与舟石超科中其他属相似形态型在器官中所处的位置具有同源性;小厚颚石属由15分子(包括7种形态型)组成,口后方拥有与舟型牙形石完全不同的形态类型,特征是两对相似的三角状牙形石,前段由延长的指掌状类型构成。小厚颚石属多分子器官是目前世界上已知的锯片石亚目中保存最丰富和最完整的,为将来研究该类群提供了研究模板。

根据小厚颚石属自然群集标本恢复的多分子器官模板

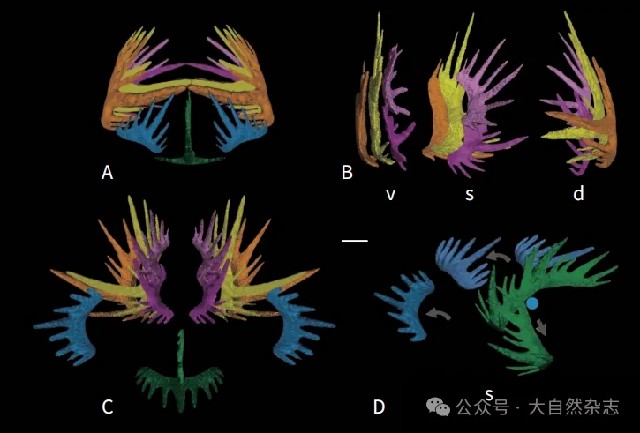

除直观重现多分子构成外,牙形动物口咽器官的空间结构也通过不同的标本得以还原。以司克泰舟石属和小厚颚石属的研究结果为依据,结合前人报道的奥泽克亚目和锯片石亚目系列运动学进行分析,我们首次基于化石证据确定了闭合状态下牙形动物口咽器官中不同类型牙形石的位置及方向,推测外侧的M分子和中间的S0分子从口部向腹方做往复运动,起到主动捕食的作用;而向内包裹的指掌状分子S1和S2通过口咽器官,沿头尾轴向上做相向运动,起到输送食物的作用。如此微小的生物个体竟然拥有这么复杂、精妙的进食结构,实在令人赞叹。

根据小厚颚石属自然群集标本恢复的牙形动物器官张开和闭合的状态

目前,由复杂形态分子组成的牙形石多分子器官主要包括15分子、17分子和19分子三种类型。虽然它们在分子数目方面差异显著,但器官前部的“篓状”结构在组成分子的数目和空间组合关系等方面表现出高度的一致性,且15分子构型的数量是最多的。因此,对15分子牙形动物器官的结构、功能和演化的研究具有广泛的牙形石生物学意义。

结合现有的研究结果来看,牙形动物的进食方式可能兼具食腐、寄生和抓捕。依据其在生态系统中庞大的数量,推测牙形动物更多是捕食海洋环境中微小的生产者(藻类)和微型动物(浮游动物),处于生态系统中食物链底层,是能量的转化者、固定者和传递者。

谜团重重的牙形动物

尽管取得了一些进展,但也只是管中窥豹,牙形动物身上仍旧存在诸多谜团。例如,随着越来越多的多分子器官建立起来,各牙形石分子之间如何协同运作,尤其是这些分子如何被肌肉附着、驱动和约束,仍需要进一步讨论。但由于没有现生动物可作比较,目前我们仅能通过重建的空间结构予以假设、推理。而保存有软体结构的牙形动物化石至今没有突破,该类群的分类学位置和生态学位置尚无定论。此外,牙形动物的灭绝原因同样引人入胜,它们在地球上生存了如此之久,甚至挺过了地史上最严重的二叠纪大灭绝,为何却在中生代海洋中灭绝。种种谜团等待我们去探索,对牙形石的研究仍在继续,终将帮助我们更加深刻地理解生命与环境协同演化的深层规律。

编辑:诸鹏飞

审核:盛捷