丁村遗址位于山西省襄汾县丁村汾河东岸的第三阶地上,其地质年代属于晚更新世早期。此处遗址是中国最重要的旧石器文化遗址之一。(化石网配图)

(化石网报道)据山西省考古研究所:编者按:丁村遗址是中国乃至世界上最重要的旧石器时代遗址,发现于1953年,1954年9~11月,中科院古脊椎动物与古人类研究所与山西省文物管理委员会、襄汾县文教局共同组成的考古队,在襄汾县丁村进行了52天的调查发掘,拉开了丁村遗址发掘研究的序幕。1976~1980年山西省考古研究所、丁村文化工作站在这里进行了多年的考古调查与发掘;近年来山西省考古研究所等单位在丁村遗址开展了第三次考古调查发掘。60年来,在几代考古人的努力下,丁村遗址的发现与研究取得了许多突破性的进展。诗云:如切如磋,如琢如磨。这不正是丁村遗址60年之真实写照!

出土的丁村人牙齿化石(化石网配图)

丁村考古60年:回顾与展望

王益人 山西省考古研究所

金秋十月,在这丰收的季节,我们迎来了丁村遗址发现60周年。60年来,丁村遗址经历1954年第一次调查发掘,1976~1980年第二次调查发掘以及近年来的考古工作,发现旧石器时代石器地点30余处;发表相关的发掘报告、专著、发掘简报和研究论文等科研成果约80余篇部;涉及古人类、旧石器、动物化石、地质地貌、年代测定、环境研究等多个方面,进一步显示了丁村遗址在中国乃至世界考古学中的重要地位。

一

丁村遗址发现于1953年,1954年9~11月,贾兰坡领衔,裴文中、吴汝康、刘宪亭、邱中郎、王择义、吕遵谔、王建等人参加,在北起襄汾县城南至柴庄火车站南北长11公里的范围内进行了大规模调查发掘,发现含有旧石器和动物化石的地点14处,并对54:90、54:97~54:99和54:100等9个地点进行了不同程度的发掘,共获得2005件石制品,27种哺乳动物化石和3枚“丁村人”牙齿化石。这些发现填补了中国旧石器时代中期文化和早期智人的空白。

丁村遗址是新中国建立以后在周口店以外地区发现的首个大型旧石器时代遗址,使我国的旧石器考古走出周口店而迈向广袤的天地。它的发掘与研究培养和造就了一批业务骨干,对中国的旧石器时代考古事业产生了极其深远的影响。1958年由裴文中、贾兰坡等编著的《山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告》从地质地貌、动物化石、人类化石和石器遗存等方面对丁村遗址进行了全面研究。这是我国学界用中文编写的第一本旧石器考古专著,成为上世纪50~80年代旧石器考古学的研究范本和必备参考书。而丁村遗址的发掘研究模式也成为解决我国北方土状堆积和河湖相地层旧石器时代遗址的一个典型范例。1961年,被国务院公布为全国重点文物保护单位。

丁村遗址的发现与发掘,对山西省的旧石器考古事业产生了巨大的推动作用。1953年,丁村遗址发现后,山西省文管会立即派遣王择义、王建进京学习动物化石和旧石器。王择义专攻动物化石,王建师从裴文中、贾兰坡先生学习旧石器。由于山西地区的旧石器往往与动物化石共生,被称为“化石猎手”的王择义在短短的6年时间里,在山西及周边地区发现了百余处旧石器地点。王建则与贾兰坡长期合作,相继发掘了匼河、西侯度遗址。在贾兰坡的领导下出版了《山西旧石器》《匼河》两本专著,使山西的旧石器考古有了一个很好的开端。

二

1976年,由于特大洪水对丁村人化石产地54:100地点造成严重威胁,山西省文物工作委员会呈请国家文物局批准,由张德光、解希恭、陶富海、白玉珍、武文杰等,并特邀吴新智,对54:100地点进行了抢救性发掘,发现一块幼儿顶骨化石和一批动物化石及石制品。与此同时,在汾河西岸Ⅲ级阶地底砾层中发现了76:006、76:007、76:008等三个旧石器地点。

1977年王建、陶富海在汾河西岸Ⅱ级阶地底砾层中发现含有细石器的旧石器时代晚期遗址(77:01地点),并进行了两个年度的发掘。鉴于这一发现和丁村一带汾河两岸Ⅲ级阶地中普遍存在旧石器时代中期石器地点的启示,1979年他们把注意力集中到汾河两岸Ⅳ级阶地中寻找人类足迹,在汾河东岸Ⅳ级阶地中发现的6处旧石器时代早期石器地点,证实了这一预判。

丁村遗址的第二次考古调查与发掘取得了三个方面的突破。首先,是空间分布上的突破:新的发现表明,丁村人的文化遗物不仅仅局限于汾河东岸Ⅲ级阶地11个石器地点,其生活足迹遍及汾河两岸。其次,是时间分布上的突破:汾河两岸各个阶地代表着不同的地质阶段,Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ各个阶地都发现有旧石器时代文化遗存,意味着丁村一带的古人类从二三十万年前的中更新世中晚期到二万年左右一直在这里繁衍生息。再次,是文化分期上的突破:1954年以来丁村遗址一直是中国旧石器时代中期文化典型代表,新的发现使它在文化分期上发生了极大的变化。王建、陶富海在1979年底召开的“北京猿人第一头盖骨发现50周年纪念会”上以《丁村遗址群旧石器概述》为题,对这一阶段的发现作了全面的回顾总结。他们认为:发现于汾河东岸Ⅳ级阶地中的石器地点,地质时代为中更新世晚期。从三棱大尖状器、大尖状器、砍斫器、石球等典型器物以及石核、石片的特点看,它与旧石器时代中期的丁村文化,不仅性质相通,而且有着清楚的传袭关系。而汾河西岸Ⅱ级阶地中发现的含有细石器成分的旧石器时代晚期文化遗存,由两种成分组成:一种是沿袭丁村文化打击方法打制的粗大石器;一种是以燧石为主要原料制作的、与下川文化相似的典型细石器。其碳14测年为距今26400±800年,成为迄今为止中国大陆上测年最早的细石器遗存。此次会议上王向前、王朝栋、陶富海以《丁村一带第四系观察》为题介绍了遗址群的地质和地貌。这些都使学术界对丁村遗址和丁村文化产生了全新的认识。

1978年,由尹子贵、陶富海负责的“临汾地区丁村文化工作站”宣告成立,担负起丁村遗址的保护工作。从那时起,陶富海在丁村一待就是几十年。主持了80:01地点的发掘,发表了《丁村旧石器时代文化遗址80:01地点发掘报告》等多篇旧石器考古论文。此外,陶先生还把大量精力投放到了丁村民居保护和晋南地区汉民俗研究和历史阶段考古学研究上,发表多篇论文专著。1985年为配合南同蒲铁路复线工程,与山西省考古研究所王向前、石金鸣、李占扬一同在解村西沟79:02地点和77:01地点又进行了小型发掘。并在东距丁村7公里左右的大崮堆山发现一处史前石器制造场。这些都为充实丁村遗址的史前文化提供了许多实物资料和研究线索。

三

回顾丁村遗址60年的研究历程,前30年,学术界有关丁村遗址讨论大部分集中在地质时代上。1976年以后,学术界对丁村遗址年代测定,与丁村文化石器类型、打制技术等方面的探讨逐渐兴起。1994年,在丁村遗址发现40周年之际,在山西省考古研究所举办的“丁村文化与晋文化考古学术研讨会”,多位学者就丁村遗址的相关问题进行了深刻探讨,涉及大小石器传统与丁村文化性质,丁村石器分类研究、河流埋藏环境与文化的关系等诸多方面,掀起了丁村遗址研究的一个新高潮。

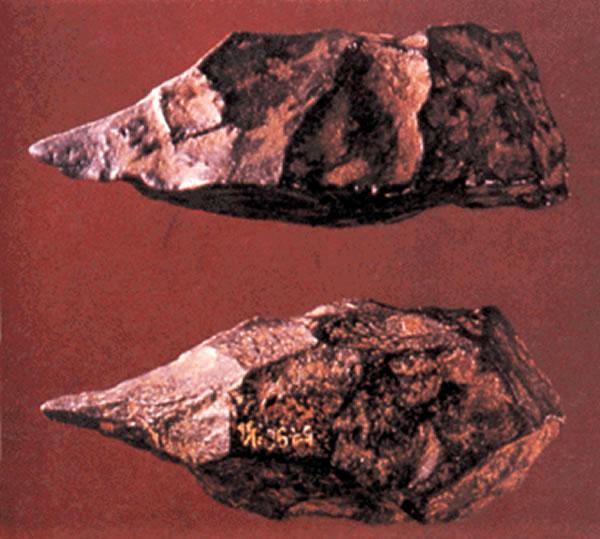

王建、陶富海、王益人在1994年发表的《丁村旧石器时代遗址群调查发掘简报》中,对1976—1980年期间丁村遗址群调查发掘的资料进行了初步研究,认为:丁村文化是以大石片、三棱大尖状器、大尖状器、斧状器、宽型斧状器、双阳面石刀、石球等典型器物为代表的一种区域性文化。它们在丁村遗址群内三套不同地质时代的地层中均有分布,说明三者之间有着密切的传承关系。因此将丁村遗址群旧石器时代早、中、晚期的石器组合看成是同一文化的三个发展阶段,即:丁村文化早段、丁村文化中段和丁村文化晚段。

2014年,由山西省考古研究所编著的《丁村旧石器时代遗址群——丁村遗址群1976-1980年发掘报告》由科学出版社出版。对第二次大规模调查发掘的材料进行了详尽考古学分析,对丁村文化提出了新的认识,将其归纳为:隐含在“丁村石器工业”背后的以三棱大尖状器、斧状器、石球等器物组合为“符号”的人类行为总和。“丁村石器工业”包含三大类:一类是以角页岩为主的硬质石料打制的大石片、大三棱尖状器、大尖状器、斧状器、锯齿刃器、凹缺刃器、刮削器等有刃类工具;一类是以石灰岩、砂岩等软质石料打制的石球。这两类工具在丁村遗址群早中晚期石器地点中都有出现,贯穿了丁村文化早中晚期。此外还有一类,是以燧石等精细原料打制的细石叶技术类工具,这类工具只出现在丁村文化晚段的77:10地点。

四

进入21世纪,丁村遗址群的研究再次进入了一个发现与研究的新周期。

2002年,丁村文化工作站周倜在丁村遗址群北部区域内土状堆积中发现旧石器时代文化遗存。2004年,王益人、周倜对这些地点的地质地貌、出土层位进行了详细的勘察,在黄土顶部第一条古土壤(S1)条带中发现4个石器地点。这是丁村遗址群范围内第一次在土状堆积物中发现旧石器时代文化遗存,证明了十多万年前丁村一带马兰黄土底部的S1条带中比较普遍的存在着丁村人活动的痕迹。然而,这些发现仅仅是一些初步调查的考古线索,发现的标本只有十几件。如果不进行有计划的科学发掘,要想弄清其文化内涵是不可能的。

2011年,山西省考古研究所在《丁村遗址国家考古遗址公园建设考古工作计划》中提出“借鉴国外旧石器考古研究的模式,将丁村旧石器遗址的发掘与研究作为一个长期的战略目标”的设想,得到了国家文物局的大力支持。

2011年以来,山西省考古研究所与丁村文化工作站在丁村遗址群南部发现5处石器地点,并且在石沟遗址调查中发现一块人类枕骨残片。2013-2014年,经国家文物局批准进行抢救性发掘,获得了大批石制品和动物化石。该遗址位于丁村遗址群南端石沟村采砂场,其地貌部位汾河Ⅲ级阶地前沿。石沟遗址第2地点顶部有约2米的黄土堆积,文化遗物发现于厚约1.2~1.5米具有两个旋回的砂砾层中和底部厚10多米的洪积巨厚砾石层中。鉴于多年来河流相旧石器遗址发掘的经验教训,我们在此次发掘中,采用目前国际上通用的田野发掘方法,精确定位出土遗物和遗迹现象,并重点强调了对特殊地质现象和重要遗迹现象的保护与提取。在发掘中特别注意到,在中上部两个砂砾层旋回所夹的粗砂层中普遍发现了分布不均的碳屑密集聚集区,它们多与河漫滩相的泥质粉沙土相伴,我们对其中堆积较厚的两个碳屑密集聚集区进行套箱提取。此外,还套箱提取了探方西南角砂砾层中发现的一条高度超过1.5米的垂直裂缝。这些遗迹现象的采集是一种新的尝试,为研究其地质变迁、复原埋藏环境以及丁村遗址公园建设和博物馆展陈提供了第一手科学研究素材。

纵观60年丁村遗址群的考古发现与研究,还存在许多亟待解决的问题。首先,石器地点的分布和范围尚不十分清楚;目前石器地点虽然多达30余处,但近年来的发现表明,只要做工作就会有新发现,说明我们对丁村遗址群的了解和认识还只是初步的。其次,发现发掘与研究还只是初步的;丁村遗址群以往发现的地点除少数地点经过正规发掘外,多数地点仅仅属于初步调查,其文化内涵还有待深入发掘。第三,丁村一带的地质地貌研究还存在许多尚未解开之谜,需要继续深化探究。第四,丁村考古的年代测定、多学科研究工作开展得很不够。第五,遗址的保护、利用和展示十分欠缺,亟待解决。目前,我们按照《丁村遗址国家考古遗址公园建设考古工作计划》中,集发掘研究保护利用于一体的考古理念在进一步发掘的基础上,设立了石器打制技术分析、年代学研究、原料调查、地貌复原、黄土堆积环境分析等多个科研方向。

总的来看,60年的考古发现证明,丁村遗址是一个活力十足的旧石器时代遗址群,有许多未解之谜等待我们去探寻,同时也激励着我们为丁村遗址的考古研究不断奋进。

1976年遗址内发现一块小孩的右顶骨化石(化石网配图)

丁村遗址发现的意义及其在中国旧石器考古发展中的地位和影响

高星 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所

丁村遗址的发现、发掘和研究在中国古人类学和旧石器考古学史上占据十分重要的地位,对学科的发展和相关问题的研究产生了重大和持久的影响。

丁村是建国后在中华大地上首次发现和发掘的旧石器时代遗址,标志着中国旧石器时代考古学独自走上了国际学术舞台。此前中国古人类学和旧石器时代考古学尽管因为周口店遗址及相关材料的发现与研究而声名鹊起,但在中国所发现的遗址屈指可数,材料十分有限,对这一区域远古历史还只能是管中窥豹。丁村遗址群出土了丰富的人类化石和文化遗存,使得神州大地上人类演化历史的重建向前迈出了一大步;另一方面,该遗址给了中国学者独自开展科考工作、证明自己研究能力的契机。以前包括周口店、水洞沟和萨拉乌苏等遗址的发掘与研究,或由西方学者操刀,或由西方人主持。裴文中、贾兰坡作为中国旧石器考古的奠基者,也是在西方学者的指导下进行,在西方的学术体系下工作。丁村的考古工作首次由中国学者独立承担,裴文中和贾兰坡亲临现场,主持发掘与研究,及时出版了《山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告》(裴文中主编, 科学出版社, 1958),开启了该遗址长期发掘与研究的先河,也带动了日后在山西乃至全国范围的许多重要旧石器时代遗址的发现与发掘。60年间,丁村遗址新的发现层出不穷,研究逐步深入,发表了一系列研究成果,引起国际学术界的高度关注和重视。

丁村遗址群的材料与成果对构建中国旧石器时代文化序列起到关键的作用。裴文中先生在1937年发表的《中国的旧石器时代文化》一文中,将来自泥河湾的一件石制品和周口店第13地点的石器遗存作为“最早的人工制作的迹象”,将周口店中国猿人文化称为“旧石器时代早期的早段”,将周口店第15地点称为“旧石器时代早期晚段”,将“河套文化”定位为“旧石器时代中期”,将山顶洞文化界定为“旧石器时代晚期”。这是中国旧石器时代文化序列的最早雏形。1948年裴文中将其修订为:早期为周口店第13、1、15地点,中期以“河套文化”中的水洞沟和萨拉乌苏为代表,晚期为山顶洞遗址。随着丁村遗址的面世,裴老在1965年发表的《中国的旧石器时代—附中石器时代》一文中,将中国猿人文化、蓝田猿人文化和匼河文化作为中国旧石器早期的代表,将丁村文化作为旧石器中期的代表,而将萨拉乌苏、水洞沟、山顶洞遗存作为旧石器时代晚期的代表。这样的分期方案以后虽有微调(包括将周口店第15地点列为中期遗址),但基本框架得以保留并沿用至今。丁村遗址,成为中国旧石器时代文化序列中的一个关键环节和重要链接点。

丁村遗址对构筑中国旧石器考古学体系起到过重要的影响和积极的促进作用。作为一个舶来的学科,在起步阶段难免对西方的学术体系照单接收。丁村的文化遗存被发现后,裴老等很快发现它和欧洲的石器类型与技术有很大区别,尝试摒弃照搬欧洲石器类型学,为建立符合中国材料特点的类型学进行探索:将丁村的石器划分为石核石器和石片石器两大类,在大类之下又定名了“球状器”“单边形器”“多边形器”“厚尖状器(三棱尖状器、鹤嘴形尖状器)”和“小尖状器”等。这样的分类更多依据器物的形态特征,而疏远传统上以人为判断的功能为标准的分类原则,应该说更具客观性和可操作性。裴老等还发现丁村的石制品不但与欧洲的旧石器文化迥异,与当时已发现的周口店、水洞沟、萨拉乌苏等遗址的出土标本皆有不同,于是将其命名为“丁村文化”,并开始思考中国旧石器文化的多样性和复杂性问题。贾老更是在此基础上提出华北存在两大并行的旧石器时代文化传统的假说,并将其中的大型工具传统定名为“匼河—丁村系”。在对丁村石制品的分析中,研究者进行了一定程度的打片和使用实验,在此基础上提出“碰砧法”、“使用石片”等概念,这对以后我国实验考古学的发展和类型学研究产生了深刻影响。研究者还注意到古人类在该遗址广泛使用角页岩作为石器的原料,而这种材料的特殊性与丁村独特的文化面貌具有很大的相关性,这也使日后学术界更加关注原料对石器技术与类型、形态的影响。这些成果与影响,使丁村成为新中国旧石器考古学科体系形成过程中的一座里程碑。

丁村遗址的发现推动了对中国与欧洲旧石器文化的比较研究。与当初水洞沟遗址被发现时学术界对其与欧洲石叶体系存在关联的认知和对周口店北京猿人独特的本土文化的认识不同,丁村的石制品使中外学人产生了长久的争论,对该遗址是否存在预制石核程序和系统规范的剥片技术,是否存在以手斧为代表的阿舍利技术体系,学术界莫衷一是。少数西方学者认为丁村遗址出土手斧,表明远古东、西方人群间曾经发生过迁徙与文化交流。中国也有学者认同这种观点,认为中国的第一件手斧出自丁村,并以丁村的材料为基础提出汾渭地堑是中国旧石器时代手斧富集的三大区域之一。对丁村手斧的争议,发端于一件特殊的标本(P.1889),在原始报告中被称为“似‘手斧’石器”。其实该标本与丁村遗址、“丁村文化”没什么直接的关系,是从丁村东约5公里的沙女沟的地面上捡到的。丁村遗址的原始发掘报告对此作了清楚的交代,但有的学者或许不明就里,误将其当成丁村遗址的出土物乃至代表性的器型,直至今天还在此问题上继续引申和发挥。

丁村遗址的发掘与研究巩固了中国古人类学和旧石器时代考古学多学科交叉与协作的传统。这一传统源于周口店遗址的科考工作,化石人类学、考古学、脊椎动物学、地层学、年代学皆参与其间。这一传统在新中国未被否定并得以维持和发展,丁村功不可没。因为遗址出土了人类化石、石制品、软体动物化石、脊椎动物化石,研究时这几个领域的专家便顺理成章参与进来。又由于遗址埋藏于黄土和河流相砂砾层中,地质学家和年代学家也卷入其中。一些石制品受到磨蚀,表明一定程度的搬运和再埋藏,于是埋藏学也在这里找到了用武之地。这样,多学科协作便由舶来品变成我们自己的研究传统,在元谋、大荔、金牛山等很多遗址的发掘与研究中被发扬光大。

丁村遗址还对新中国相关学科的人才培养做出了贡献。该遗址由贾兰坡、裴文中先生主持发掘与研究,包括吴新智、邱中郎、王建、吕遵谔、张森水等很多第二代学人参加了发掘工作和后续研究,他们又继续指导学生和后辈学人在此学习和工作。作者本人在攻读硕士学位期间,就被导师张森水先生安排到丁村遗址做发掘实习,与李占扬兄同吃同住同劳动近两个月,打下了旧石器考古的田野基础并初步掌握了对石制品的分类、测量和分析的技能。如今,王建先生的公子王益人兄仍在遗址挥洒汗水,延续学科的血脉。

当然,当年丁村遗址的发掘与研究也不是尽善尽美。由于是配合基本建设,也由于工作点多,发掘面积大,发掘方法粗放、急躁,摒弃周口店时期建立的精耕细作的传统。没能对遗物的位置和埋藏情况给予足够的关注,野外记录也不如周口店那样详细、完备,在发表的发掘报告中,野外工作仅用半页纸寥寥带过,未能提供翔实的信息。这其中的缘由已无从探究,但事实证明这种粗犷的发掘方法存在许多问题,也与国际上先进的发掘方法和理念背道而驰。直到上世纪90年代我们才在野外发掘和标本、信息获取方面重新与西方接轨。另外,发掘报告和后续研究文章效仿古生物学研究中选择“模式标本”的范式,只选取少量“典型标本”加以描述和研究,未能提供更全面、客观的材料与数据,以致很长时期内人们误认为“丁村文化”是以大型砍砸器、大三棱尖状器等为主导,碰砧法为古人类在该遗址的主要剥片方法,无法对其文化面貌获得全面、合理的认识,也使贾老的华北两大旧石器文化传统的假说陷入误区。类似的做法,在很长时期内,对中国旧石器时代考古学特色的形成和发展产生了不利的影响。当然,这是后人站在先哲的肩膀上所做的观察与思考,并不意味着对前辈的丰功伟绩和滋养了学科发展的丁村这方热土所做出的历史贡献的否定。

丁村人狩猎想象图(化石网配图)

丁村人类化石的意义

吴新智 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所

今年是丁村古人类遗址发现60周年。我国是人类化石十分丰富的国家,迄今见诸文字报道的更新世人类化石地点已经超过100处,但是在1954年之前只有北京周口店中国猿人遗址、山顶洞和萨拉乌苏以及四川资阳四个人类化石地点。1949年新中国成立,重新发掘周口店和清理抗日战争前出土后搬运到实验室中的标本获得新的人类化石,成渝铁路的修建出土了资阳的人类头骨化石,都不是古人类学者在新发现的地点主动发掘的结果。而丁村是由新中国学者主持发掘而且旗开得胜的第一个新的古人类遗址。

研究中国猿人的犹太裔人类学家魏敦瑞曾经提出中国猿人是黄种人的祖先之一。证据之一是前者与大多数黄种人的外侧上门齿都呈铲形。笔者1998年为中国人类进化提出“连续进化附带杂交”的假说,铲形的上门齿也是重要证据之一。丁村遗址先后出土的人类有三颗牙齿。不仅外侧上门齿而且内侧上门齿的近舌侧都呈铲形。

印加骨也是被魏敦瑞用作证明中国猿人与黄种人有特殊关系的证据之一。虽然印加骨出现频率特别高的南美洲古印加帝国的人骨也可归属于黄种人,但中国现代人中的印加骨出现率却非常低。1976年在丁村出土了一件小孩的顶骨残片,其上后角的形态表明可能该个体具有印加骨,为中国猿人与黄种人之间的特殊亲缘关系提供了新证据。后来的研究发现,许家窑的两片顶骨和大荔的颅骨后部,以及最近在距离丁村不远的一个新地点——石沟遗址发现的枕骨残片都可能提示这个个体具有印加骨。因此丁村这块顶骨虽然不能作为中国人类在整个更新世连续进化的证据,但是仍旧是中国古人类发展早期连续进化的证据。

丁村541: 00地点在发掘之初曾经因为地层中有红色古土壤而被认为属于中更新世,后来根据伴生动物群而被定为属于晚更新世早期。而人类牙齿的形态却与现代人十分接近,似乎与地层的古老程度不协调。近年在广西崇左发现一件晚更新世的下颌骨,其前部具有现代人特征之一的颏三角和颏隆凸的雏形,表明不仅非洲的克拉西斯河口遗址大约10万年前的人类下颌骨化石见证了从古老型人类向现代型人类过渡的过程,崇左的化石反映中国也发生过同样的过程,因此中国也是现代型人类的发源地。丁村有形态如此现代的晚更新世早期人牙化石,提示可能反映丁村也是现代型人类在中国的发源地之一。我们期待在相近地层中出土更多更有说服力的证据,为阐明中国人类进化和现代人的起源做出贡献。同行们,我们努力寻找吧。

丁村遗址的发掘(化石网配图)

继往开来的鸿篇巨制

陈淳 复旦大学文博系

由山西省考古研究所编著的《丁村旧石器时代遗址群——丁村遗址群1976-1980年发掘报告》(下称2014年报告)在纪念丁村遗址发掘60周年之际面世,是我国旧石器考古学界乃至整个考古学界的丰硕收获。这本报告包括图版在内共计760页,字数119万余字,可谓考古报告中的鸿篇巨制。它是两代人前赴后继的接力,是刻意创新、继往开来的篇章,是半个多世纪来中国旧石器考古研究水平的一次检阅。

与裴文中主编、1958年出版的《山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告》相比,这本研究报告从一个侧面体现了我国旧石器考古研究诸多方面的进步和创新。首先,它体现了考古材料的增加和认识的进步,1958年发掘报告记录了10个地点及一些地表发现,记录和观察的标本为1566件。并将其定义为旧石器时代晚期文化。2014年报告给出了1954至2004年50年间丁村遗址发现的30处地点的地理坐标和地貌部位,记录和观察1976~1980年发现的12个地点的石制品为6807件,而对丁村旧石器时代文化的认识也从50年代的“中期文化”扩展到涵盖旧石器时代早中晚的各个时期。因此,丁村遗址被丁村遗址群的概念所取代。

其次,2014年报告体现了我国旧石器研究方法和技术的进步和创新。类型学是考古器物整理和分析的一种基本方法,但是常由于标准因人而异而饱受诟病。为了克服这个问题,王益人借鉴国际流行的分类法,对类型标准进行严格的定义和界定,并采纳“操作链”的概念进行动态分类的尝试,为石片、石核和刮削器建立了一套严谨的系统分类模型,并借鉴国际流行标准对石制品加工修理特征进行了仔细的梳理和定义,为丁村石制品分析建立了科学的标准。为了建立动态类型学,必须了解剥片程序。王益人在丁村花了大量时间来进行角页岩的打片实验,不但由此建立了一套符合工艺流程的石制品分类法,而且对当初认为丁村大石片多采用碰砧法的看法进行了修正,认为丁村大型石片主要还是用锤击法打制的。报告不但对石核、石片和加工制品进行分析,而且对打片废弃物如断块和碎屑进行统计,用以评估遗址的埋藏环境和石制品堆积动力。2014年报告还注意石器地点的分布与埋藏学特点,了解遗址的形成过程、分析石料的种类和来源,为了解古人类在遗址周围的活动提供了可信的依据。报告提供了267页的石制品观察测量数据列表,注明台面、形状和背脊的特征。这相对于过去分类仅限于简化描述是一个重大进步,使得每件石制品的各种信息都能够保留下来。其蕴含的巨大工作量和敬业精神着实令人钦佩。

最后也是最重要的,是科学理念和学术思维的进步。在本报告撰写的漫长时间里,主要作者不断反思过去研究方法的不足,潜心学习法国和北美的旧石器研究理论和方法以及日本学者的考古报告,特别是博尔德旧石器类型学和中美联合团队发掘泥河湾东谷坨的成功经验,将中国旧石器研究传统的静态描述和分类转向动态的行为重建。最值得称道的是,王建先生从观察丁村石片上第一个领悟到石片背脊在石核剥片过程中的控制作用,以及对石片形状的制约。古代工匠如要获得理想的长石片或修理平整的石器,都需要注意石核棱脊的分布和走向,并刻意修理棱脊和台面。正是这一认识,使得下川细石核的动态分析获得了一个新的视角。丁村遗址群的研究使得王益人重新思考贾兰坡提出的“华北两大旧石器传统”和张森水的“北方主工业”概念。贾兰坡划分两大传统显然受到莫维斯对手斧和砍砸器两大传统的划分(莫氏线)的影响,用石器大小定义不同的传统,而丁村就是大石器传统的样板。后来学界认识到,石料对石制品大小的制约很大,古人类群体也不可能在漫长的几百万年里只制作和使用大型或小型的石器而不会变通。这一反思,是在前辈认识基础上的很大提高和突破。“北方主工业”也是两大传统思维的变体,以石制品大小作为划分文化传统(工业)的依据。不同的是,张森水用主观的定性定量分析,将原先公认的丁村54: 100地点纳入以“中国猿人文化”的“北方主工业”。王益人指出制约石制品大小的诸多因素,除了传统和文化偏好外,还有原料本身的大小、石器功能的需求、河流的分选等等。因此,用单一标准分析成因复杂的石制品显然并不科学。

2014年报告体现了王建和王益人父子两代人的不懈努力和20年的心路历程。王氏父子可谓是无师自通、永不满足的学者。王建先生虽师从贾兰坡院士,但是他在师父领进门之后,全凭自身的努力和奋斗,树立起他自身的学术声誉。他思想开放、乐于吸收最新理论方法,从不抱旧守拙,所以他的研究总有亮点,常有突破。益人继承了父亲的事业和治学态度,兢兢业业,一丝不苟,努力进取。这本报告的面世既是益人对先父的告慰,也是我国旧石器考古研究一座新的丰碑。

丁村发现的石器(化石网配图)

1984-1987年丁村遗址考古工作回顾

李占扬 河南省文物考古研究院

1984年7月,我从山东大学考古专业毕业,分配到山西省考古研究所工作。同年9月来到丁村,跟时任考古所副所长的王向前学习旧石器考古发掘。因丁村遗址是裴文中、贾兰坡等老一辈考古学家曾经发掘和研究过的地方,又有以王建先生为主的山西旧石器考古学者做的大量调查、发掘为基础,这里工作和学习的条件都很好。

丁村紧临南同蒲铁路,因修铁路复线,山西省考古研究所又开始了中断数年的丁村旧石器遗址的考古发掘。解村电灌站(79:02地点)附近有一个厚度仅几厘米的钙板层,是汾河Ⅳ级阶地的基座和侵蚀面。石器和零星动物化石镶嵌在钙板上清晰可见。

解村电灌站钙板层地点出土的石器并不多,动物化石相对要多一些,有亚洲象、斑鹿和马等种类。动物骨骼可能是丁村人狩猎食肉后留下的,大约在1985年夏天,美国新考古学派创始人、新墨西哥大学教授宾福德考察丁村遗址时,观察了解村电灌站地点出土的一些动物骨骼,发现有切割痕迹。但是,这批标本没有整理,它和那一阶段考古发掘与调查所获标本一起,存放在丁村一间不大的标本室里,后被山西所运到了太原。

1985年春天,发掘汾河对岸的柴寺细石器地点。柴寺细石器地点南距77:01地点约300米,文化层是汾河第二级阶地的底砾层。底砾层以上的堆积是汾河一级阶地。下伏地层比较古老,是一套灰绿色的含石膏的地层,这套地层在柴寺地点以南出露较好,含丰富的哺乳类、鱼类等化石。

细石器包含在厚70至90厘米的砾石层内,有细石核、细石叶、端刮器、雕刻器等类型,石料以优质的燧石为主,也有少量变质灰岩,面貌和下川细石器相似。经过4个多月的发掘,出土细石器和石料100余件。此外,还出土了1000多件大型打制石器,其石料和种类都和丁村组出土的大同小异。值得一提的是,出土了一件个体略小的三棱尖状器,也出土了一些石球,石球表面被一层厚厚的钙物质包裹着,均为石灰岩质,非常圆。丽蚌很多。丽蚌是暖期的代表物种,丽蚌的出现说明细石器的主人处在一个较暖的环境中,文化遗物的时代基本排除了末次盛冰期的可能性,可能处在全球气候升温时期,即不会早于距今12000年前。

那一阶段丁村考古的另一收获是发现大崮堆山石器制造场。王向前先生在早先发现了太原古交石器制造场,他一直认为丁村遗址的石器制造场可能在东山(大崮堆山)一带。某一天我们还真发现一处大型石器制造场,当时认为可能就是丁村遗址的了,但发现的石器有些怪,想着也许下层会发现和丁村相同的石器。在我回河南工作以后不久,经王向前先生和朱晓东(现在国家文物局工作)的两次考古发掘,证明这是一处大型的新石器时代石器制造场。尽管如此,这次发现也还是十分重要的,起码证明了丁村人时期还不具备在基岩石上取料制器的能力。

其间,比较重要的考古发掘还有高星在丁村以东与丁村组相当的地层里发掘出土一批打制石器,其中也有一两件精品,但这批石器也和其他批次出土物一样,被存在当时的库房里,遵守着要集中写大报告的“约定”。

我在丁村跟随王向前先生度过了宝贵的三年半时间,这是我学习旧石器考古的黄金时期。如今60年来丁村遗址发掘研究的裴文中、贾兰坡、王建、王向前等主将均已离开了我们。逝者如斯,而我更期待着丁村的新的辉煌!