从化石窥见青藏高原生长的秘密

西藏始攀鲈化石

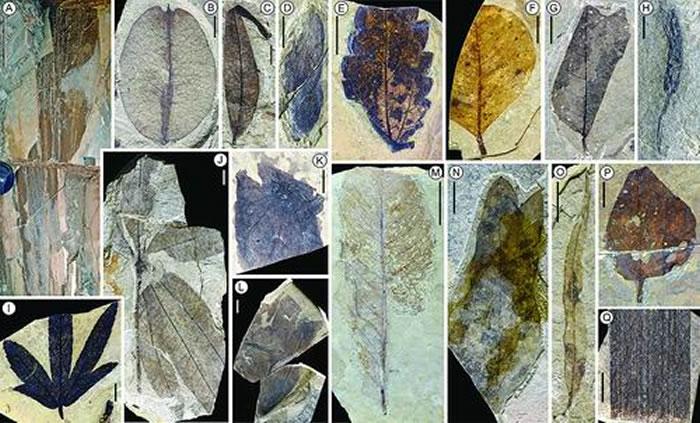

伦坡拉盆地种类丰富的化石植物类群,包括棕榈、栾树、椿榆等

(化石网报道)据中国科学报(胡珉琦):“多跑路,多挖土,得幸福……”10月4日,中科院古脊椎动物与古人类研究所副研究员吴飞翔和中科院西双版纳热带植物园副研究员苏涛分别结束了他们在青藏高原的第13次和第14次古生物考察。这两位年轻的“80后”,是青藏高原不折不扣的“铁粉”。

从9月24日起,为了第二次青藏高原综合科考,由古脊椎所和版纳植物园的科学家组成的古生物科考队开始了为期10天的新化石区前期调查工作。本报记者随科考队一起,从藏北辗转藏南。

并非每一个化石点都有惊喜等待,但这群年轻人始终乐此不疲。这些化石,见证了我们家园形成的重要历史,但它尚被谜团缠绕。

化石证据与古高度重建

古生物学家、美国堪萨斯大学自然历史博物馆暨生物多样性研究所教授苗德岁对研究化石的过程有一个形象的比喻。

他说,古生物学家就像福尔摩斯探案,发现了一种化石首先要鉴定它的身份,这就和弄清被害者的身份一样;接下来,要研究它与其他亲缘种的关系,就像研究被害者的社会关系。他们还要搞清楚这个物种从哪里来的,为什么会葬身在这里,以及它死亡的原因、埋藏的条件……

这是演化生物学非常有趣的研究内容。面对生物演化的结果,倒推造成这一结果的原因、中间经历的过程以及相伴的条件等等。

在青藏高原,讲述物种本身的演化故事当然很重要,但化石还有一个功能,就是去重建整个高原在地质时期的变化历史。

生命诞生在海洋,青藏高原是到了新生代初期才从海洋“跃升”而来。这次跃升是由于印度板块向北漂移,而与欧亚大陆发生了碰撞,这是近5亿年来地球历史上发生的最重要的地质事件之一。

这么说不是因为如今的青藏高原是地球的第三极,而是那场波澜壮阔的造山运动,直接造成了新生代全球和区域环境的深刻变化。比如,它重树了亚洲主要河流水系的分布和走向,改变了亚洲大气环流形势,从而加强了亚洲季风系统,甚至影响了动植物的迁徙和演化。如果不去探索、厘清那段历史,就不可能真正了解如今我们赖以生存的家园环境。

这其中最关键的问题是,青藏高原究竟是如何隆升的,它的年代、幅度以及形式是什么样的。而古生物化石是很重要的证据,因为生物对气候环境的变化非常敏感,青藏高原隆升对气候环境所造成的影响必定会反映在该地区生物群的演替上。

说来有意思,第一个意识到这个问题的是一个半世纪以前的一位英国博物学家,他叫法尔康那。1839年,当时正在印度工作的法尔康那在伦敦地质学会上发表了一篇论文,内容是关于西藏新近纪地层的犀牛化石的,这个报告也是研究中国脊椎动物化石的第一篇科学论文。

但是,法尔康那并未到过西藏,那些化石是他从几名在加尔各答做贸易的藏族商人身上寻来的“圣物”。藏族商人只记得,它们来自海拔5000多米的尼提山口。随后,法尔康那鉴定显示,那是几块犀牛的腿骨碎片,并认为,它与生活在印度、适应炎热环境的独角犀是同一类型。他因此推断,几百万年前,此地还是低海拔暖湿环境,喜马拉雅山在那之后上升了2000多米。

真正把高原隆升作为一个科学命题开始正式研究,那是在上个世纪70 年代青藏高原第一次综合科学考察以后的事了。此后,关于青藏高原的隆升历史和过程,尤其是不同地质时期的古高度,科学家们一直争论不休……

重见南木林

“When you leave Tibet, Tibet will never leave you.”科考车队驶过日喀则地区的南木林县,苏涛突然想起了英国古生物学家Robert Andrew Spicer的这句名言。青藏高原有很多的科学家“粉丝”,Spicer绝对算得上是一位。

2003年,Spicer跟他的合作者在《自然》上发表了一篇文章Constant elevation of southern Tibet over the past 15 million years,吸引了很多研究者的关注。

他第一次在青藏高原用植物化石证据,采用叶相分析法,定量测定了南木林盆地的古高度。证明早在1500万年前,南木林就已经达到现今高度了,从中新世以后并没有再发生抬升。

早期,科学家对高原隆升的认识过于简单,常常把一个具体区域的高度推广到整个高原。但中科院院士、青藏高原研究所研究员丁林团队提出的重要观点是,青藏高原隆升的过程其实是很复杂的。青藏高原由不同的块体组成,它们的隆升历史和达到现今高度的时间有统一的部分,也有独立的部分。

拉萨地块的冈底斯山是欧亚大陆碰撞的最南缘,被认为是认识青藏高原新生代形成演化的基础,也是探索亚洲气候演化的关键,而南木林盆地则是最早揭示冈底斯山脉古高度的窗口。根据这个研究,拉萨地块南部在青藏高原抬升过程中是完成较早的部分。

自1995年开始,Spicer每两三年就尝试进入南木林地区,由于天气以及当时的交通条件受限,直到第三次才真正到达海拔4400米左右的植物化石点,采集了400多块叶化石标本。

Spicer的主要研究方向,就是建立植物叶片具体形态特征与气候参数之间的关系。因为不同种属的植物在相似的气候条件下拥有类似的叶相特征,利用这些特征组合就可以估算气温和湿度等相关的函数,从而推算出相对精确的古高度。

这里还发生过一个小插曲。苏涛的导师、中科院昆明植物研究所研究室主任周浙昆,曾通过植物化石与最相近现存类群对比的古高度重建方法,对Spicer得到的研究结果提出了不同的看法。这些年,通过对植物分布受到的古气候因素的校正,他们的结论也逐渐趋向一致。

周浙昆团队从2011年起便在西藏进行古植物化石的探索研究,Spicer也成为了他们最紧密的合作伙伴。

去年,Spicer从英国花了几个月时间将两个集装箱共1670册有关地质学、古生物学、生态学、植物分类学的书籍运到版纳植物园,无偿捐献,最老的图书距今已有200多年。

今年5月,Spicer和周浙昆都参加了中英联合西藏野外科考,Spicer时隔那么多年再次来到南木林县,来到当年化石点脚下的欧布堆村。他甚至还找到了20年前为他担当助手的欧布堆村的村民。青藏高原的一切都还在。

一条陷入争议的鱼

南木林的北边是那曲申扎县,海拔更高,肆意张扬的云彩压得更低。科考队此行最重要的新化石发掘点,位于伦坡拉和尼玛盆地之间,色林措的西岸。

那一套发育良好的大型地层剖面,由紫红色的粉砂岩、灰绿色泥岩、浅黄绿色钙质页岩组成,远远望去,呈蜿蜒的阶梯状分布。几头藏野驴就好像知道,藏在这样的背景色里不易被人发现,只管悠闲地游荡。

伦坡拉和尼玛盆地一带位于班公湖—怒江断裂带的中段,它被普遍认为是青藏高原地区一条意义重大的构造缝合带。两个盆地在地理上东西相接近,沉积活动也受到相同的构造因素控制,并反映在沉积环境和古生物面貌上。

吴飞翔猜测,在这两个重要盆地中间的地带找化石,它的沉积环境和古生物面貌也极有可能与两者有关联。

果不其然,短短半天时间的前期调查过程中,科考队就采集了数量可观的动、植物化石材料,且与伦坡拉和尼玛盆地有相似之处。

吴飞翔曾在这两个盆地距今约2600万~2400万年前的晚渐新世地层中,发现过非常重要的鱼类化石——西藏始攀鲈。现生的攀鲈喜温暖湿热的环境,适宜温度在15℃~30℃之间,分布区海拔大多在500米以下。但当时它们的化石出现在海拔近5000米的地方,实在令人吃惊。

攀鲈的特别之处在于一种叫迷鳃的结构。迷鳃表面覆盖着呼吸上皮,有着丰富的毛细血管,通过迷鳃的血液会经由静脉回流到心脏。凭借这一器官,攀鲈可以直接呼吸空气中的氧气,成为可以上岸的鱼类。

不过,由于低温会导致血液无法回流心脏而死亡,2600万年前,化石攀鲈要想存活,必须生活在足够温暖、潮湿的低地。

不仅如此,团队在发掘化石攀鲈的同层岩石里,还找到了相同环境下生存的植物化石。这一植物群落包括了典型的喜欢暖湿环境、叶型硕大的棕榈,菖蒲以及与浮萍类关系密切的天南星科水生植物。

据此推断,晚渐新世这一地区的生物群落与现在中国南部亚热带地区比较接近,且群落所在地海拔应该不超过2000米,从印度洋而来的暖湿气流还可以深入到藏北地区。

问题是,关于青藏高原古高度的其中一种代表观点,基于稳定同位素分析认为青藏高原在印度—亚洲板块碰撞的早期阶段形成,在晚渐新世或中中新世达到现在的高度。

伦坡拉和尼玛盆地大量古生物化石证据都与该结论是明显对立的。而丁林团队的研究也认为,拉萨地块北部的抬升应该存在局部的地形高差。

古高度重建的困惑

过去,由于受到科考客观条件的约束,以及化石本身的难以获得性,利用古植物和古脊椎动物群的证据来揭示青藏高原的隆升并不常用。

2000年以后,古生物组在青藏高原的考察和研究中获得越来越多的发现,从生物演化的角度去描绘青藏高原的隆升过程和影响效应也应该受到更多的关注。

总体来说,目前,应用于青藏高原古高度变化研究中的古高度计主要依靠的就是稳定同位素和古生物。但中科院古脊椎所所长邓涛曾专门撰文总结,无论是地球化学还是古生物学方法,现代过程都是解决地史时期问题的有效参照,但却存在相当大的难度。

“因为,对于同位素分馏和物种分布来说,现代过程并不容易精准地确定。此外,地史时期的气候环境背景与现代的状态有着显著的差异,因此相关的校正也会受到人为因素的影响。”他认为,在每一个青藏高原的研究地区,不同的古高度结果可能会通过不同的甚至相同的方法得到,而相同的结果也可能由不同的方法取得。

邓涛表示,大多数依据碳酸盐氧同位素进行的古高度重建认为,在古近纪末期到新近纪初期,青藏高原已达到现在的高度。然而,同位素古高度方法需要假设一系列不确定参数和条件,如地质年龄、成岩作用、样品类型、蒸发效应、大气温度、气候变化等,由此可能导致古高度的错误解释。

比如,从氧同位素的角度看,现代的青藏高原可以分为两个地区:南部地区的氧同位素垂直梯度变化率急剧,而北部地区的变化率只达到南部的一半水平。但是,针对各个新生代盆地的古近纪时期或新近纪时期,应该采用什么水平的氧同位素垂直梯度变化率,不同的研究者却持有不同的观点。

这既是青藏高原研究者的矛盾和困惑,也是他们研究的趣味和动力。