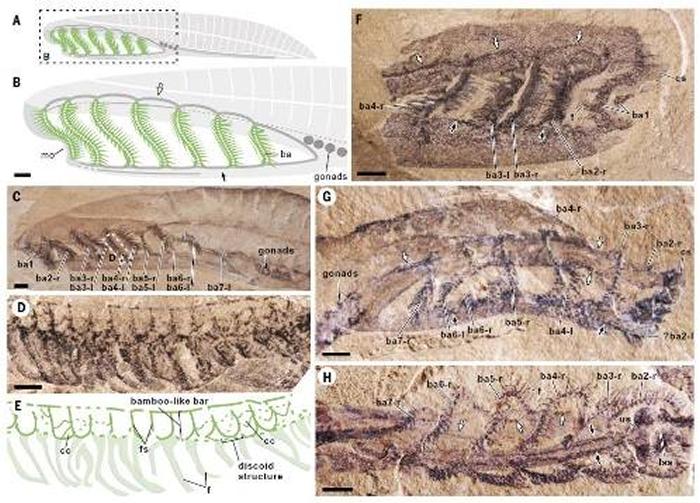

云南虫化石

(化石网整理)据知识分子(撰文 姜宝玉):编者按:7月25日,中国科学院院士、西北大学教授舒德干向《知识分子》投稿,就7月8日Science杂志发表的一项研究距今5.18亿年的澄江生物群云南虫的工作,提出了不同看法(争鸣 | 舒德干:被热炒的云南虫,究竟是不是脊椎动物?)。对此,该论文的联合通讯作者、南京大学地球科学与工程学院教授姜宝玉近日来稿,对舒文做了回应。

《知识分子》于7月25日发表了《争鸣|舒德干:被热炒的云南虫,究竟是不是脊椎动物?》一文。文中,西北大学舒德干院士对我们2022年7月8日发表于Science的论文[1](以下简称 “论文”)进行了评述(以下简称 “评述”)。现在,由我代表研究团队对 “评述” 中的要点做简单回应。

首先,感谢 “评述” 对 “论文” 表达了肯定和鼓励。“评述” 中指出,“文章面世后,被国内各大媒体炒得沸沸扬扬,给学界和公众造成了明显的误导”。一些媒体转载我们官网新闻,一些媒体转载境外的新闻或Science同期发表的评述文章,甚至包括一些采访过我们的新闻中,可能使用了一些不够严谨的表达方式,对此我们表达歉意。同时,“评述” 也从论文 “微观结构的多解性” “论证的逻辑性” 和 “证据的科学性” 三方面对论文提出了质疑。由于 “评述” 中没有对 “微观结构的多解性” 展开讨论,我这里仅就后两方面的质疑做些说明,供舒院士和广大读者讨论。

一些基本概念

由于 “论文” 的核心内容之一是讨论云南虫在生命树上的系统发生位置,在说明之前,我先简单介绍生物系统发生关系(生命树)中涉及的一些基本概念,便于大家理解。

系统发生框架反映了生物类群之间的亲缘关系和生物演化的过程,是现代演化生物学普遍采用的自然分类体系 [2]。在对重要生物类群起源和早期演化的研究中,一个重要难题是推测现生物种的最后共同祖先(Last Common Ancestor,LCA或Most Recent Common Ancestor,MRCA)具有哪些性状特征。为了方便讨论生物类群起源和早期演化,演化生物学家提出了冠群、干群和总群等概念 [3,4]。

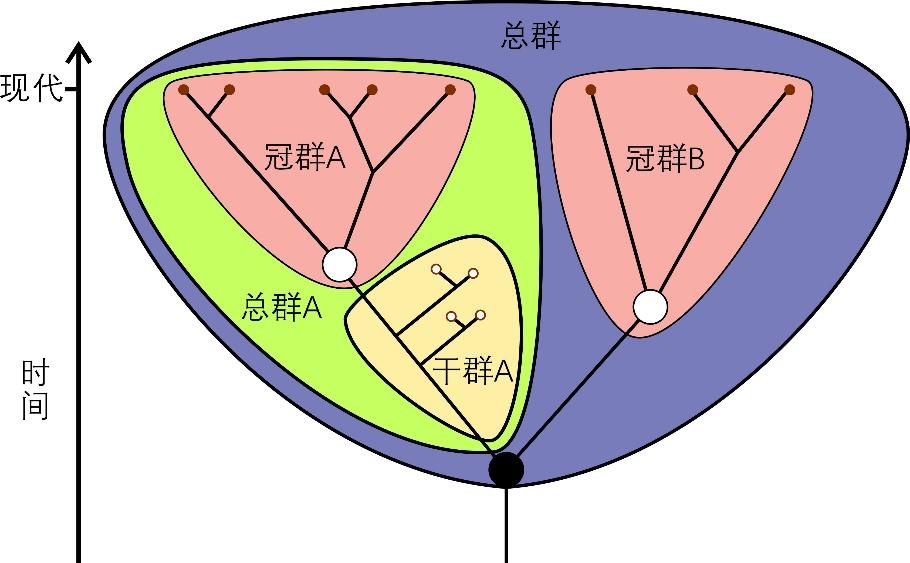

冠群(crown group)指某一生物类群所有现生物种的最后共同祖先和该祖先产生的所有后代,包括所有现存的和已灭绝的后代(图1)。某一冠群和与它演化关系最近的冠群也存在一个最后共同祖先,而由这一祖先分异出的两个分支则被称为这两个冠群分别对应的总群(total group)。总群中除去冠群物种之后,早于冠群分异的、已灭绝的物种,就是相应冠群对应的干群(stem group)。大家在一些生物演化科普中看到某某类群的祖先类群通常指某一冠群的干群。

图1 冠群、干群和总群的示意图。图中展示A和B两个冠群、冠群A对应的干群和总群、以及A和B两个冠群构成的总群。红点表示现生类群,小白点表示化石类群,大白点表示相应冠群的最后共同祖先,大黑点表示两个冠群的最后共同祖先 | 修改自维基百科用户Mattbierner和Peter coxhead(https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_group)(CC BY-SA 4.0)。

论证的科学逻辑

“评述” 依据 “任何较高等的类群起源,都应该是由一系列较低等类群,也就是它们的祖先类群,是经历了连续的基因创新,以及由基因创新引发的相关器官构造创新,才一步一步进化来的” 这一生物进化基本逻辑,指出 “绝不能因为某些低等类群,为后代的高等类群创造了某些基因和基础器官,就得出结论说 “前者就是后者”,或者说 “低等动物就是高等动物”。

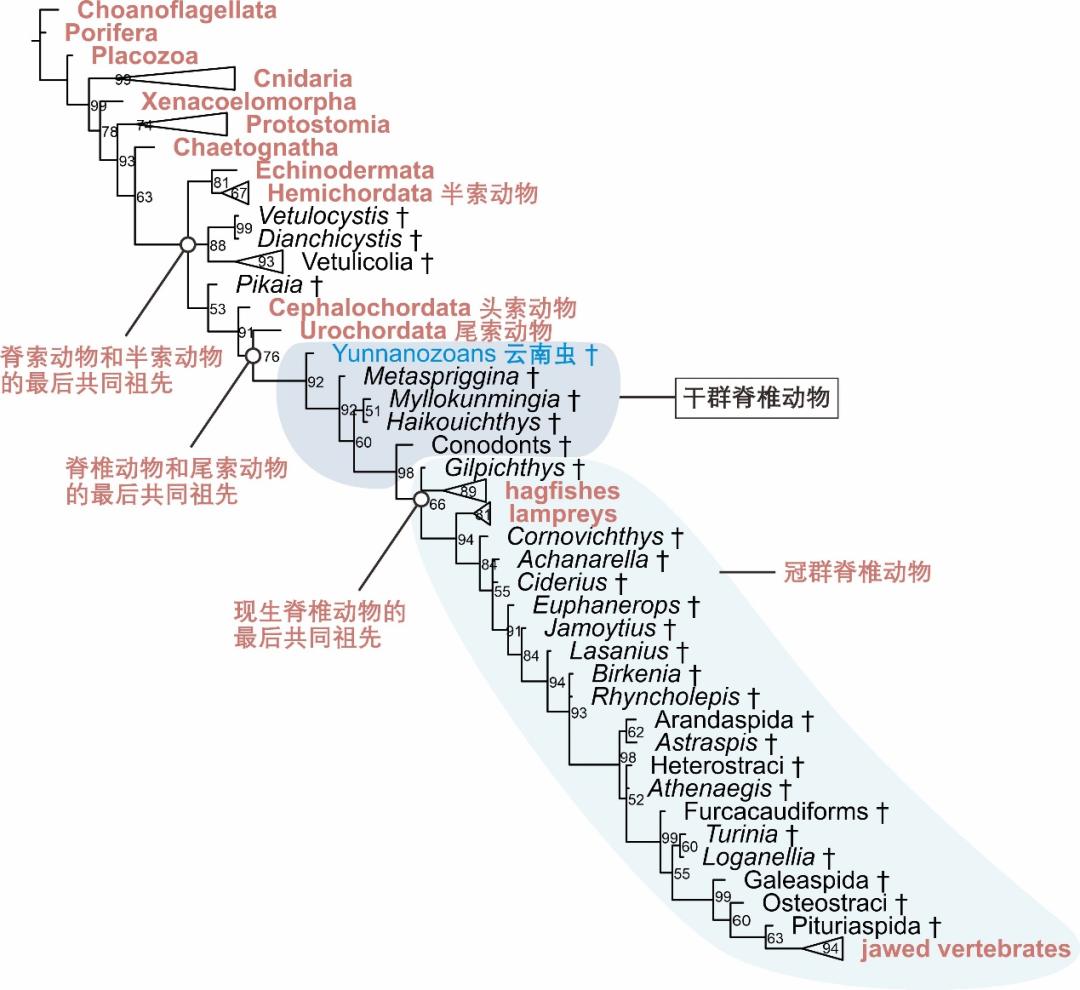

为了说明这种逻辑关系,“评述” 中列举了三个例子。第一个例子认为两栖类的一支演化出爬行动物,而爬行动物的一支演化出鸟类。第二个例子提出 “3000万年至5000万年以前,是由某一类非常原始的小猴子” 演化出古猿,而古猿演化出人类。第三个例子列举了半索动物演化出脊索动物,脊索动物演化出脊椎动物。“评述” 中描述的这种简单化的演化关系是不严谨的,不符合系统发生分析反映出的系统发生关系。以与“论文”相关的半索动物为例,半索动物在后口动物系统树中早已偏离了向脊椎动物冠群演化的支系(图2)。也就是说,半索动物无法演化出脊索动物和脊椎动物,脊索动物是由脊索动物和半索动物的最后共同祖先演化而来。与此类似,两栖类早已偏离向羊膜动物冠群演化的路径,无法演化出爬行动物和鸟类。同时,生物的演化也不存在从低级到高级这样的演化顺序。

在这三个例子中,“评述” 认为不能将两栖类称为鸟类,不能将猴子称为人类,也不能将半索动物称为脊椎动物。“评述” 将上述三个例子列举的逻辑关系与 “论文” 联系起来,是因为 “评述” 认为,“云南虫及其同类进化到脊椎动物的过程是:先由低等的 ‘无脊索动物’,如云南虫,半索动物门,古虫动物门等门类中的某一支,首先进化成具有脊索的 ‘低等脊索动物’(包括头索动物,尾索动物)。再继续进化,便创造出头脑,创造出脊椎,最终成为脊椎动物。这个基本演进路径科学家搞得相当清楚了。” 由于这里没有列参考文献,不清楚这里认为这种基本演进路径搞得相当清楚的科学家是指哪些学者。关于古虫动物(vetulicolians)和云南虫(

yunnanozoans)与现生半索动物、脊索动物和脊椎动物之间的系统发生关系,在绝大多数最新的、有关脊椎动物起源的文献中,都被认为有争议的 [5–7],这一点在 “论文” 的引言部分已有说明:云南虫在不同研究中被置于脊椎动物干群 [8,9]、头索动物 [10]、半索动物 [11]、后口动物干群 [12]、甚至原始的两侧对称动物 [13]。

生物演化涉及众多类群和性状的复杂过程,无法简单地用从低级到高级的“进化”来描述。系统发生分析就是综合不同生物类群的众多性状特征数据,采用适合的软件和算法,反演重建生物演化的过程。“论文” 的系统发生分析采用了舒院士等2017年发表的两篇论文[14,15]中的相关性状数据和有关分析方法,并在此基础上充分考虑了当前研究中化石解剖学构造解释上的不确定性和争议,采取了保守的性状编码方式(见 “论文” 发表的附件表格),利用当前研究中常用的以概率模型为基础的贝叶斯推断法,得出了云南虫最可能位于图2所示的演化位置。

当然,如果对解剖学性状采用不同观点的解释和数据编码,或者采用不同的系统发生分析方法和模型 [16,17],可能会得出与 “论文” 结果有差异的系统发生关系,这是比较和论证不同演化假设中常见的现象。

图2 “论文” 中得到的系统发生树。现生类群显示为红色,灭绝类群用剑标(†)表示,部分类群合并表示。节点旁的数字表示后验概率(百分比表示)。

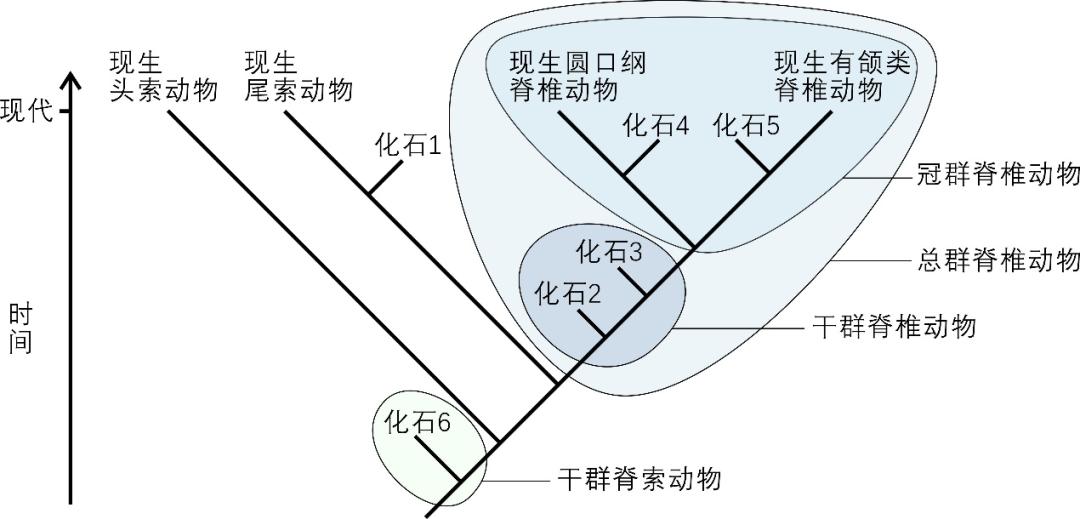

脊索动物包括头索动物、尾索动物和脊椎动物。分子系统发生研究表明,脊椎动物和尾索动物之间的关系最近,而头索动物属于脊索动物中最早分异出来的一支 [18]。将前面提到的冠群、干群的概念应用到脊椎动物起源的问题中,可以看出脊椎动物的冠群包括现生的圆口纲和有颌类。而脊椎动物的干群,则包括在脊椎动物总群支系上、位于脊椎动物和尾索动物最后共同祖先和冠群脊椎动物之间的所有已绝灭类群(图2)。“论文” 通过系统发生分析揭示,云南虫类的演化位置处于脊椎动物的干群之中,并且是目前已知分异最早的脊椎动物干群支系(图2)。“论文” 从未将半索动物、头索动物或尾索动物称为脊椎动物。

图3 脊索动物系统发生树示意图 | 根据文献[4]绘制

证据的科学性

“评述” 认为,“云南虫除了具有鳃裂外,不具备其余关键的五个创新特征,即没有脊索,没有肌节,没有肛后尾,没有脊椎骨,也没有头脑眼。所以,云南虫与脊椎动物毫无关系。”

首先,许多重要生物类群的起源与演化研究表明,冠群拥有的一系列性状特征往往是在该类群起源和早期演化中逐步获得的 [19]。某一类群的干群物种,往往只具有其冠群的少数性状特征,代表了演化过程中的过渡类型。云南虫不具有冠群脊椎动物的一些性状特征,也无法否定云南虫属于干群脊椎动物。

其次,化石曾经是活着的生物。生物从死亡、腐烂到被掩埋,最后变成化石,会经历漫长的地质时间和复杂的生物、化学和物理变化 [20]。在这个过程中,很多生物特征会消失,或者留下的证据没有被观察到,所以化石保存的特征远少于现生动物。因此,化石中缺失的特征是无法确定曾经是否存在的,尤其是软组织特征 [5]。云南虫化石也存在类似的情况。云南虫化石的许多宏观结构,不同研究团队有不同的解释。例如:

1.脊索。脊索动物的脊索是由含有胶原蛋白的外鞘和内部的细胞组成的 [21]。虽然不容易腐烂 [6],但是可能因为不容易碳化,脊索在化石中并不常见 [20]。化石圆口纲脊椎动物希罗卡似盲鳗(Myxinikela siroka)[22,23]、蒙大拿哈迪斯蒂鳗(Hardistiella Montanensis)[24]、詹格尔双鳗(Pipiscius zangerli)[25,26]、甚至许多耳材村海口鱼(Haikouichthys ercaicunensis)标本 [27,28] 都没有观察到脊索。不能因为没有观察到脊索就否认这些化石是脊索动物。前人也提出了云南虫脊索的解释 [8–10, 29, 30],虽然存在争议,但是还不能简单地定论云南虫没有脊索。

2.肌节。肌节是分段的躯干肌肉,并不是所有脊索动物都有的特征。头索动物和脊椎动物拥有形态不同的肌节,而尾索动物没有肌节 [31]。所以,不能根据没有肌节来断定云南虫不是脊索动物。云南虫背部的分节被前人解释为肌节,也发现有肌肉纤维的构造 [8–10, 29, 30]。尽管存在争议,但是不能轻易否认已有的肌节证据。即使将来新的证据证明背部分节是表皮结构,也不能排除云南虫在表皮之下肌节曾经存在的可能性。

3.肛后尾。云南虫的躯干后面存在明显的突出物 [8,9,32]。该结构被前人解释为肛后尾 [8,9],仅有少数学者对该解释提出了质疑 [33]。

4.脊椎。脊椎是附着在脊索上分节的骨骼或者软骨。所有的圆口纲脊椎动物中,只有现生七鳃鳗、现生的黏盲鳗属(Eptatretus)的尾部 [34]和有争议的化石圆口纲寻常塔利怪鳗(

Tullimonstrum gregarium)[35] 有脊椎,现生的盲鳗属(Myxine)[36] 和其他所有圆口纲化石都没有发现脊椎。不能因为这些脊椎动物没有脊椎就说它们不属于脊椎动物。

5.头脑眼。关于头,根据拉马克(Lamarck, 1801)[37]的定义,脊椎动物同义词是有头类(Craniota Haeckel, 1866或Craniata Lankester, 1877)[38, 39],意味着它们都有骨质或者软骨的头颅。头颅包括包围大脑的脑颅和包围咽腔的咽颅。无脊椎动物中的头索动物和半索动物也有支撑咽腔的鳃部结构,但都不是由软骨组成的。“论文” 提供了云南虫具有咽部软骨的证据,说明云南虫具有了由软骨支撑的咽腔——原始咽颅。根据传统上脊椎动物的定义,云南虫已经具有了关键的脊椎动物特征。

大脑主要由柔软的神经组织组成,同时也是腐烂最快的器官之一 [6],大多数脊椎动物化石都没有保存大脑。关于眼睛,脊索动物有很多种眼睛,头索动物和尾索动物身体前端都具有微小的感光器官,大部分脊椎动物则具有相机型眼 [40]。但是,很多脊椎动物也不具有明显的眼睛。比如最早分化出来的现生脊椎动物盲鳗,它们的眼睛没有晶状体和黑色素,完全被皮肤覆盖 [41]。化石长吻特提斯盲鳗(

Tethymyxine tapirostrum)也没有观察到眼睛 [42]。事实上,前人曾经报道过云南虫标本上具有眼睛构造 [8,9,30],只是保存眼睛的标本很少,才存在争议。如果云南虫的眼睛或者感光器官像盲鳗或者头索动物那样不明显,很难在化石中保存或找到眼睛的痕迹。

此外,“评述” 后记中提到,“新文章将云南虫归入脊椎动物的主要微观构造证据是,它与后者具有相似的 ‘细胞软骨’”,“该性状具有多解性和不确定性,很可能广泛出现于众多无脊椎动物类群”。“论文” 并没有否认无脊椎动物也有软骨,文中也举出了头索动物口须软骨的例子 [1]。“论文” 提供的主要微观证据不是云南虫具有细胞软骨,而是云南虫具有了脊椎动物特有的特征——鳃弓软骨,这也是 “论文” 的核心证据。

科学研究需要不断探索

我非常感谢舒院士亲自对 “论文” 中和媒体宣传中存在的问题提出批评,也尝试对舒院士提出的一些质疑表达了不同观点。我身边几代令人尊敬的科学家一直用身体力行的方式教育我,要严谨地对待科学问题,大胆假设,小心求证,我谨记于心。科学研究需要不断探索,作为一支相对年轻的科研团队,我们尝试采用多学科交叉的方法,为解决长期以来存在的争议问题,提供一些形态学和超微结构方面的证据。在这一过程中,我们肯定存在这样或者那样的不足。

“论文” 的结论仅代表我们的观点,一定有很多学者持有不同观点。希望 “论文” 能起到抛砖引玉的效果,吸引同行们在学术领域发表各自的观点。这样未来会有更多的同行关注这一充满魅力的领域,一定会发现更多的新证据。新证据也许证明我们的结论是不准确的,但我们还是希望,我们发现的这些证据是有价值的。最后,也感谢《知识分子》编辑部能给我们这样一个机会,向舒院士和广大读者表达不同的学术观点。

参考文献:

1. Q. Y. Tian, F. C. Zhao, H. Zeng, M. Y. Zhu, B. Y. Jiang, Ultrastructure reveals ancestral vertebrate pharyngeal skeleton in yunnanozoans. Science. 377, 218–222 (2022).

https://doi.org/10.1126/science.abm2708

2. E. O. Wiley, B. S. Lieberman, Phylogenetics: Theory and Practice of Phylogenetic Systematics, Second Edition (John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2011).

http://doi.wiley.com/10.1002/9781118017883

3. G. E. Budd, S. Jensen, A critical reappraisal of the fossil record of the bilaterian phyla. Biol. Rev. 75, 253–295 (2000).

https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.1999.tb00046.x

4. R. P. S. Jefferies, “The origin of chordates-a methodological essay” in The Origin of Major Invertebrate Groups, M. R.House, Ed. (Academic Press, London, 1979), pp. 443–477.

https://archive.org/details/originofmajorinv0000unse/page/443

5. P. C. J. Donoghue, M. A. Purnell, Distinguishing heat from light in debate over controversial fossils. BioEssays. 31, 178–189 (2009).

https://doi.org/10.1002/bies.200800128

6. R. S. Sansom, S. E. Gabbott, M. A. Purnell, Non-random decay of chordate characters causes bias in fossil interpretation. Nature. 463, 797–800 (2010).

https://doi.org/10.1038/nature08745

7. P. Janvier, Facts and fancies about early fossil chordates and vertebrates. Nature. 520, 483–489 (2015).

https://doi.org/10.1038/nature14437

8. J. Y. Chen, D. Y. Huang, C. W. Li, An early Cambrian craniate-like chordate. Nature. 402, 518–522 (1999).

https://doi.org/10.1038/990080

9. J. Mallatt, J. Y. Chen, Fossil sister group of craniates: predicted and found. J. Morphol. 258, 1–31 (2003).

https://doi.org/10.1002/jmor.10081

10. J. Y. Chen, J. Dzik, G. D. Edgecombe, L. Ramsköld, G. Q. Zhou, A possible Early Cambrian chordate. Nature. 377, 720–722 (1995).

https://doi.org/10.1038/377720a0

11. D. G. Shu, X. L. Zhang, L. Chen, Reinterpretation of Yunnanozoon as the earliest known hemichordate. Nature. 380, 428–430 (1996).

https://doi.org/10.1038/380428a0

12. D. G. Shu, S. Conway Morris, Z. F. Zhang, J. N. Liu, J. Han, L. Chen, X. L. Zhang, K. Yasui, Y. Li, A new species of yunnanozoan with implications for deuterostome evolution. Science. 299, 1380–1384 (2003).

https://doi.org/10.1126/science.1079846

13. R. A. Dewel, Colonial origin for Eumetazoa: major morphological transitions and the origin of bilaterian complexity. J. Morphol. 243, 35–74 (2000).

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4687(200001)243:1%3C35::AID-JMOR3%3E3.0.CO;2-%23

14. Q. Ou, J. Han, Z. F. Zhang, D. G. Shu, G. Sun, G. Mayer, Three Cambrian fossils assembled into an extinct body plan of cnidarian affinity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 114, 8835–8840 (2017).

https://doi.org/10.1073/pnas.1701650114

15. J. Han, S. Conway Morris, Q. Ou, D. G. Shu, H. Huang, Meiofaunal deuterostomes from the basal Cambrian of Shaanxi (China). Nature. 542, 228–231 (2017).

https://doi.org/10.1038/nature21072

16. M. N. Puttick, J. E. O’Reilly, D. E. Pisani, P. C. J. Donoghue, Probabilistic methods outperform parsimony in the phylogenetic analysis of data simulated without a probabilistic model. Palaeontology. 62, 1–17 (2019).

https://doi.org/10.1111/pala.12388

17. P. A. Goloboff, A. Torres, J. S. Arias, Weighted parsimony outperforms other methods of phylogenetic inference under models appropriate for morphology. Cladistics. 34, 407–437 (2018).

https://doi.org/10.1111/cla.12205

18. F. Delsuc, H. Brinkmann, D. Chourrout, H. Philippe, Tunicates and not cephalochordates are the closest living relatives of vertebrates. Nature. 439, 965–968 (2006).

https://doi.org/10.1038/nature04336

19. D. H. Erwin, Novelty and innovation in the history of life. Curr. Biol. 25, R930–R940 (2015).

https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.08.019

20. L. A. Parry, F. Smithwick, K. K. Nordén, E. T. Saitta, J. Lozano-Fernandez, A. R. Tanner, J. B. Caron, G. D. Edgecombe, D. E. G. G. Briggs, J. Vinther, Soft-bodied fossils are not simply rotten carcasses - toward a holistic understanding of exceptional fossil preservation. BioEssays. 40, 1700167 (2017).

https://doi.org/10.1002/bies.201700167

21. G. Annona, N. D. Holland, S. D’Aniello, Evolution of the notochord. EvoDevo. 6, 1–13 (2015).

https://doi.org/10.1186/s13227-015-0025-3

22. S. E. Gabbott, P. C. J. Donoghue, R. S. Sansom, J. Vinther, A. Dolocan, M. A. Purnell, Pigmented anatomy in Carboniferous cyclostomes and the evolution of the vertebrate eye. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 283, 20161151 (2016).

https://doi.org/10.1098/rspb.2016.1151

23. T. Miyashita, A Paleozoic stem hagfish Myxinikela siroka — revised anatomy and implications for evolution of the living jawless vertebrate lineages. Can. J. Zool. 98, 850–865 (2020).

https://doi.org/10.1139/cjz-2020-0046

24. P. Janvier, R. Lund, Hardistiella Montanensis n. gen. et sp. (Petromyzontida) from the Lower Carboniferous of Montana, with remarks on the affinities of the lampreys. J. Vertebr. Paleontol. 2, 407–413 (1983).

https://doi.org/10.1080/02724634.1983.10011943

25. D. Bardack, E. S. Richardson, New agnathous fishes from the Pennsylvanian of Illinois. Fieldiana Geol. 33, 489–510 (1977).

https://doi.org/10.5962/bhl.title.5167

26. T. Miyashita, R. W. Gess, K. Tietjen, M. I. Coates, Non-ammocoete larvae of Palaeozoic stem lampreys. Nature. 591, 408–412 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03305-9

27. D. G. Shu, H. L. Luo, S. Conway Morris, X. L. Zhang, S. X. Hu, L. Chen, J. Han, M. Zhu, Y. Li, L. Z. Chen, Lower Cambrian vertebrates from south China. Nature. 402, 42–46 (1999).

https://doi.org/10.1038/46965

28. X. G. Zhang, X. G. Hou, Evidence for a single median fin-fold and tail in the Lower Cambrian vertebrate, Haikouichthys ercaicunensis. J. Evol. Biol. 17, 1162–1166 (2004).

https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2004.00741.x

29. J. Dzik, Yunnanozoon and the ancestry of chordates. Acta Palaeontol. Pol. 40, 341–360 (1995).

https://bibliotekanauki.pl/articles/19946

30. J. Y. Chen, “The origins and key innovations of vertebrates and arthropods” in Earth and Life (Springer Netherlands, Dordrecht, 2012), pp. 239–379.

http://link.springer.com/10.1007/978-90-481-3428-1_10

31. T. Onai, The evolutionary origin of chordate segmentation: revisiting the enterocoel theory. Theory Biosci. 137, 1–16 (2018).

https://doi.org/10.1007/s12064-018-0260-y

32. P. Y. Cong, X. G. Hou, R. J. Aldridge, M. A. Purnell, Y. Z. Li, New data on the palaeobiology of the enigmatic yunnanozoans from the Chengjiang Biota, Lower Cambrian, China. Palaeontology. 58, 45–70 (2015).

https://doi.org/10.1111/pala.12117

33. D. G. Shu, S. Conway Morris, Response to comment on “A new species of yunnanozoan with implications for deuterostome evolution.” Science. 300, 1372–1372 (2003).

https://doi.org/10.1126/science.1085573

34. K. G. Ota, S. Fujimoto, Y. Oisi, S. Kuratani, Identification of vertebra-like elements and their possible differentiation from sclerotomes in the hagfish. Nat. Commun. 2, 373–376 (2011).

https://doi.org/10.1038/ncomms1355

35. V. E. McCoy, E. E. Saupe, J. C. Lamsdell, L. G. Tarhan, S. McMahon, S. Lidgard, P. Mayer, C. D. Whalen, C. Soriano, L. Finney, S. Vogt, E. G. Clark, R. P. Anderson, H. Petermann, E. R. Locatelli, D. E. G. Briggs, The ‘Tully monster’ is a vertebrate. Nature. 532, 496–499 (2016).

https://doi.org/10.1038/nature16992

36. K. G. Ota, Y. Oisi, S. Fujimoto, S. Kuratani, The origin of developmental mechanisms underlying vertebral elements: implications from hagfish evo-devo. Zoology. 117, 77–80 (2014).

https://doi.org/10.1016/j.zool.2013.10.010

37. J.-B. de M. de Lamarck, Système des animaux sans vertèbres ou tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux (L’auteur, 1801).

https://doi.org/10.5962/bhl.title.14255

38. E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen (1866). https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110848281/html?lang=en

39. E. R. Lankester, Memoirs: notes on the embryology and classification of the animal kingdom: comprising a revision of speculations relative to the origin and significance of the germ-layers. J. Cell Sci. s2-17, 399–454 (1877).

https://doi.org/10.1242/jcs.s2-17.68.399

40. S. N. Bradshaw, W. T. Allison, Hagfish to illuminate the developmental and evolutionary origins of the vertebrate retina. Front. Cell Dev. Biol. 10, 1–20 (2022).

https://doi.org/10.3389/fcell.2022.822358

41. E. M. Dong, W. T. Allison, Vertebrate features revealed in the rudimentary eye of the Pacific hagfish (Eptatretus stoutii). Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 288, 1–21 (2021).

https://doi.org/10.1098/rspb.2020.2187

42. T. Miyashita, M. I. Coates, R. Farrar, P. Larson, P. L. Manning, R. A. Wogelius, N. P. Edwards, J. Anné, U. Bergmann, A. R. Palmer, P. J. Currie, Hagfish from the Cretaceous Tethys Sea and a reconciliation of the morphological–molecular conflict in early vertebrate phylogeny. Proc. Natl. Acad. Sci. 116, 2146–2151 (2019).

https://doi.org/10.1073/pnas.1814794116

相关报道:争鸣 | 舒德干:被热炒的云南虫,究竟是不是脊椎动物?

云南虫复原图 杨定华

(化石网整理)据知识分子(撰文 舒德干):编者按:今年7月8日,《科学》(Science)杂志发表了一项由中国科学院南京地质古生物研究所与南京大学合作完成的研究成果,并同期配发了一位国外同行撰写的短评。这篇文章主要研究了距今5.18亿年的澄江生物群发现的云南虫的咽弓具有的超微结构特征,认为其叠盘状细胞软骨及微原纤维构造主导的细胞间基质为脊椎动物所特有。同时,文章依据最新的系统发育分析得出结论,认为系统分类位置长期存在争议的云南虫为脊椎动物最原始的类群。文章发表后,国内外媒体均有大量报道,也引起了相关同行的 “热议”。昨日,西北大学舒德干院士向《知识分子》投稿,就此发表他的看法。

今天很高兴给大家分享一个有趣的话题,它在科学上也是一个很重要的课题。之所以说它重要,是因为它涉及到我们人类,虽然不直接讨论现代人类起源,但与我们人类所属的脊椎动物整个大家庭起源密切相关。

大家都知道,早在200年前,即1822年,进化论先驱——法国博物学家拉马克(Jean-Baptiste Lamarck),就将整个动物界划分为脊椎动物和无脊椎动物两大部分。从那时以来,脊椎动物是如何从无脊椎动物逐步演化而来,就一直受到学者们的特别关注。

图1进化论的先驱——法国博物学家拉马克

在今天这个备受关注的题目里,我们重点讨论,“云南虫究竟是不是脊椎动物”?

今天谈这个话题不是心血来潮,它事出有因。因为前几天我国有几个学者,在美国的一份著名杂志Science(《科学》)上发表了一篇论文,对云南虫进行了微观形态学的研究,得出了一个颇为轰动的结论—— “云南虫是原始的脊椎动物”!

图2 2022年7月15日出版的《科学》,刊载了关于云南虫的研究论文

这项研究是值得鼓励的,文章也具有一定的科学参考价值。但客观地说,这个研究还不太成熟,证据和结论都存在比较大的问题。特别是,文章面世后,被国内各大媒体炒得沸沸扬扬,给学界和公众造成了明显的误导,有必要予以公开澄清。

我之所以说这个研究有问题,主要是基于以下几个方面:

第一,它谈到云南虫的这些微观结构具有 “多解性”,也就是具有很大的 “不确定性”,可以有多种解释。如果有多种解释,就可能得出 “多种结论”。

第二,文章的逻辑有问题。科学逻辑在我们进化生物学上就是生命是 “逐步进化” 的逻辑,了解这一点非常重要。

第三,就是 “证据”。事实证据至关重要,依据不可靠的证据,其结论自然不可靠。

我国对云南虫做深入研究的学术团队主要有四个,除了该文团队外,其余三个团队都认为 “云南虫不是脊椎动物”。我本人也认为,得出 “云南虫是原始脊椎动物” 这个结论,相当不靠谱。

今天,我主要围绕着科学逻辑和科学证据两个方面来讨论。

论证不符合科学逻辑

我们先谈第一个问题,就是生物进化的基本逻辑和某一个类群如何定位的基本概念。

什么是脊椎动物起源演化的基本逻辑呢?我们先介绍进化生物学中的一个基本原理,就是科学界公认:任何较高等的类群起源,都应该是由一系列较低等类群,也就是它们的祖先类群,是经历了连续的基因创新,以及由基因创新引发的相关器官构造创新,才一步一步进化来的。就是说,高等类群是由低等类群逐步进化而来的,绝不会一蹴而就,正如罗马不是一天建成的。

显然,我们绝不能因为某些低等类群,为后代的高等类群创造了某些基因和基础器官,就得出结论说“前者就是后者”,或者说“低等动物就是高等动物”。这种推理显然是不合逻辑的。

我举几个例子吧。第一个例子,如从两栖类演化到鸟类,公认的演化路径是:先进化成爬行类,然后才逐步进化到鸟类。两栖类刚刚从水中爬上岸,它的构造非常原始,靠四条腿蹒跚行路,然后产生羊膜卵,才逐渐演进到爬行类,进一步征服陆地。再后来,其中某一支的前肢演进成翅膀,而且还有羽毛的辅助,便能够自由飞翔了,才进化到了鸟类。此时,我们能不能说,两栖类,比如说青蛙吧,它就是鸟类呢?大家听了一定觉得这种说法很滑稽可笑,它显然违背了科学逻辑和一般的常识。

我再举个例子,人类很早的祖先,比如说3000万年至5000万年以前,是由某一类非常原始的小猴子逐步演化来的。其间当然还经过了古猿、比如南方古猿阶段,最后才到达人类、逐步出现人科、人属、智人种。这个进化过程大家都很熟悉,那么,我们能不能说“猴子就是人类呢”?显然不能,因为它违背了科学逻辑!这是概念性的错误,也是原则性的错误。

我再举第三个例子,就涉及到今天的题目,从云南虫及其同类进化到脊椎动物的过程是:先由低等的“无脊索动物”,如云南虫,半索动物门,古虫动物门等门类中的某一支,首先进化成具有脊索的 “低等脊索动物”(包括头索动物,尾索动物);再继续进化,便创造出头脑,创造出脊椎,最终成为脊椎动物。这个基本演进路径科学家搞得相当清楚了。

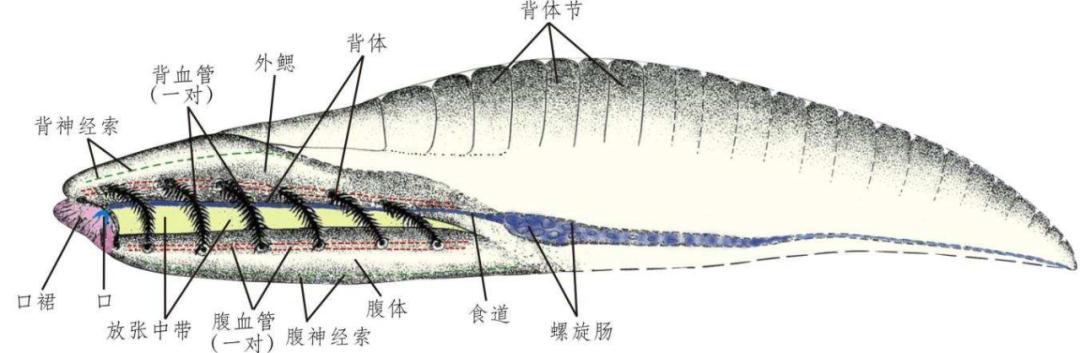

云南虫化石与古虫动物门化石的构造十分接近,它们与现生的半索动物门都非常原始且相似。我把它的身体构型概括成 “五无”,即缺失五个特征:无脊索,无肌节,无肛后尾,无脊椎骨,无头脑。它们先进化到 “低等脊索动物”(如头索动物文昌鱼和尾索动物海鞘),最后再演进到 “高等脊索动物”(即 “脊椎动物”),便产生了五条 “创新特征”,成为 “五有” 动物,即具有五个特征:有脊索,有人字形肌节,有肛后尾,更重要的是有脊椎骨、有头脑眼了。

在这种演进路径下,跟前面两个例子一样,我们能不能说,云南虫就是脊椎动物呢?当然不能,这同样是概念性错误!

缺乏可靠的科学证据

研究脊椎动物起源,有两条路径:第一条是微观,第二条是宏观。

微观上,我们看它的基因如何一步一步创新,尤其关键的是同源框基因串的创新。在宏观上,我们考察它的器官逐步创新,这样就有器官创新的证据了。

先谈谈分子微观信息。动物界特有一种调控基因,也叫发育总调控基因。这就是在所有动物的胚胎发育和系统发育中间起决定性作用的一串基因,有人把它叫控制发育的 “总开关”。它的学术名字叫做“同源异型基因串”,或者 “同源框基因串”,英文叫 Hox gene cluster。绝大部分动物门类都只具有一串同源框基因(这一串基因里面包括几个至十三个基因)。半索动物门和低等脊索动物,都只有一个基因串。有意思的是,进化到脊椎动物时,这种 “同源框基因串” 发生了巨大的 “升级”;同源框基因串便发展成了多个串,如硬骨鱼有六个基因串,四足类有四个基因串。我们将这种现象叫 “同源框基因串多倍化”。

这个 “多倍化” 非常了不起,它比只有一个基因串的无脊椎动物门类,要高级得多、复杂得多。正是同源框基因串的多倍化,就构成了脊椎动物起源的内动力。于是就形成了脊椎骨,形成了头、脑和眼睛。这一点至为关键。由于基因极脆弱、很难保存为化石,目前,我们仍然无法了解数亿年前化石的基因演化情况,只能依据化石特征进行研判。

从宏观上,我们再看看脊椎动物的器官特征,是如何一步一步进化而来、逐步创新的。

整个动物界包括三个亚界,即基础动物亚界(包括口肛合一的水母和珊瑚等低等类群),原口动物亚界(包括20多个门类,如节肢动物门,软体动物门、腕足动物门等等)和后口动物亚界(包括我们人类所在的脊椎动物,所以备受关注)。

下面,我们集中看一看后口动物亚界又包括多少门类呢?共有六个门类或者亚门,从低等到高等,有古虫动物门、半索动物门、棘皮动物门、头索动物、尾索动物和脊椎动物。我们都知道,罗马不是一天建成的。位于后口动物亚界进化顶端的是脊椎动物,它经历的重大创新最多,它至少经历了三次重大的创新,才最后得以修成正果。

第一步创新,是鳃裂的出现。最早的后口动物的祖先的祖先是没有鳃裂的,到了最原始的后口动物类群就产生鳃裂了,这是一个重要创新节点。但是,在后口动物亚界中,刚刚创造鳃裂的那些动物门类,它们的器官中仍然是 “五无”,即无脊索,无人字形肌节,无肛后尾,更无脊椎,无头脑眼。

第二步大创新,是由 “无脊索类” 演化成 “低等脊索类”。于是便开始出现脊索构造了,它们包括现生的文昌鱼,以及寒武纪的华夏鳗化石,其特征跟现在的文昌鱼非常相似。这次大创新,它除了继承祖先的鳃裂之外,还添加了三个器官构造的创新,即创造了脊索、人字形肌节、肛后尾。

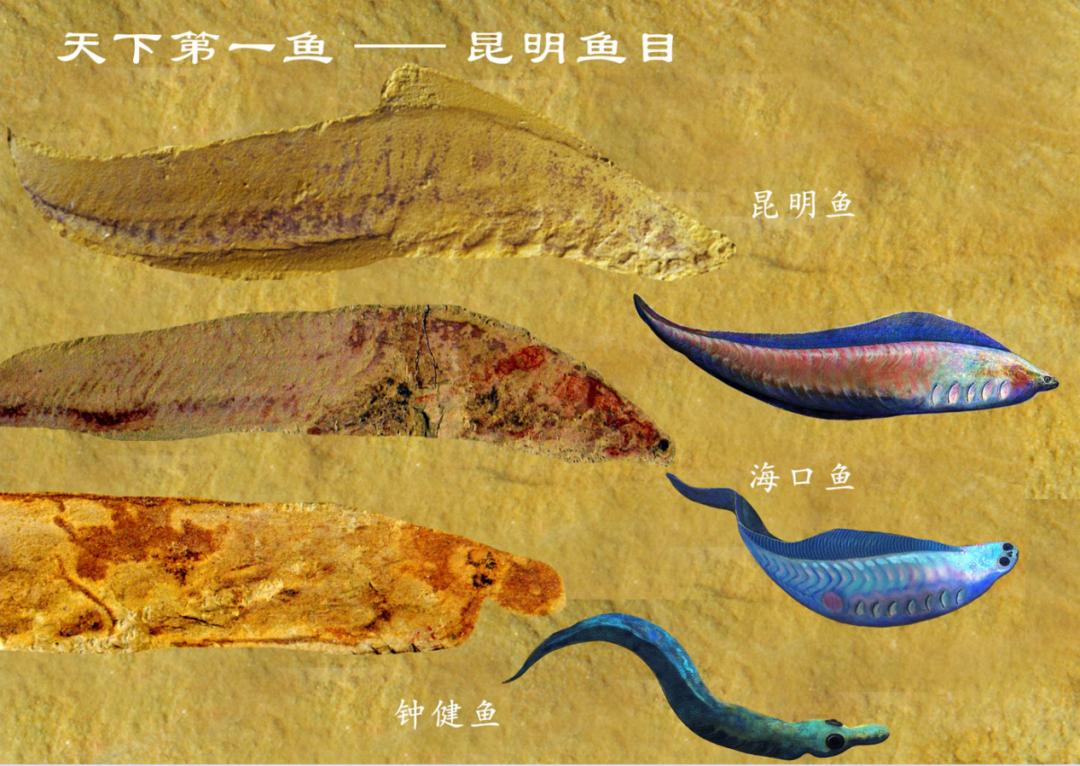

第三步大创新,也是最后一步大创新时,便形成了高等脊索动物,也就是脊椎动物,寒武纪化石中包括我们熟知的昆明鱼目,即 “天下第一鱼”。脊椎动物除了继承上面提到的祖先们四个器官创新之外,又添加了两类关键的器官创新,即头脑眼和脊椎骨。

总之,从最原始的后口动物类群进化到脊椎动物,包括上述三大步创新事件,请大家记住。

西北大学研究组、云南大学研究组及玉溪师范学院的陈爱林研究组,一共三个团队,对云南虫长期研究的结果大体相似,都认为云南虫除了具有鳃裂外,不具备其余关键的五个创新特征,即没有脊索,没有肌节,没有肛后尾,没有脊椎骨,也没有头脑眼。所以,云南虫与脊椎动物毫无关系。

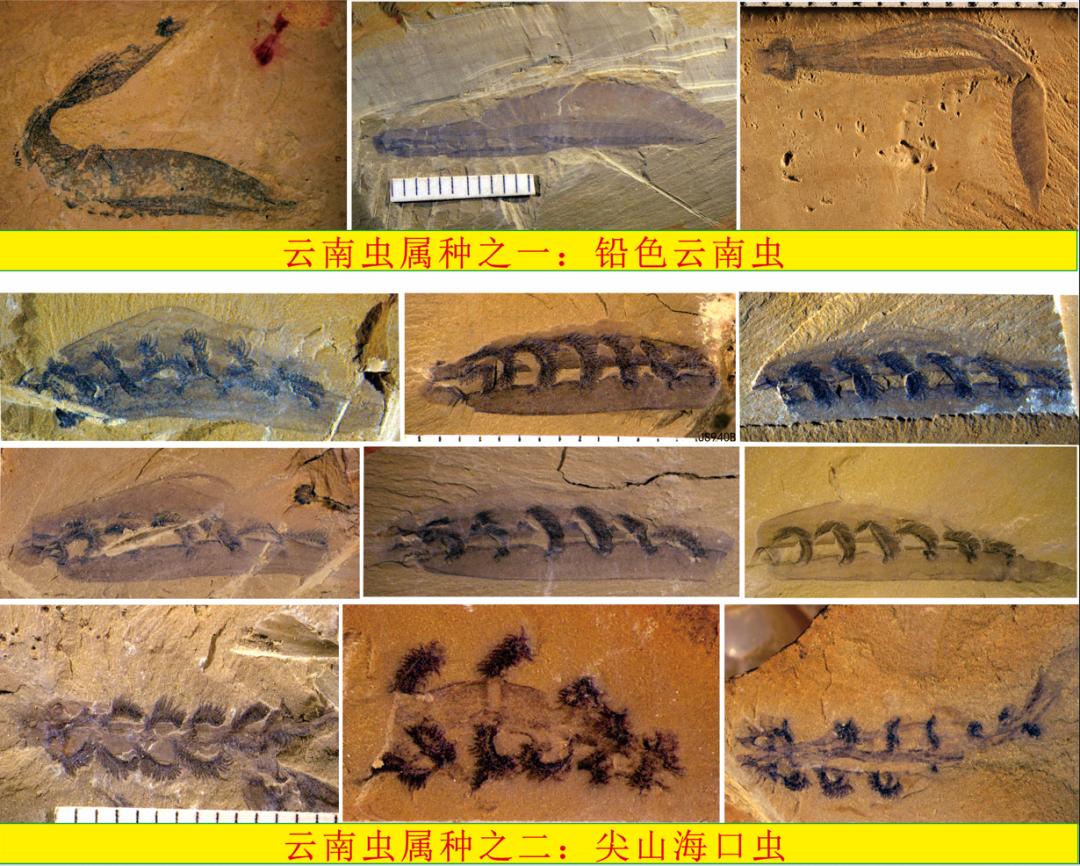

西北大学研究组采集到的云南虫类(包括云南虫属和海口虫属)标本数目有8000多块,数量非常庞大,且保存质量好,尤其是动物体的前部,即鳃裂部分,信息保存得非常好。其他几个研究团队拥有的云南虫标本只有几十个或者几百个。西北大学研究团队对这8000多块标本进行了仔细考察,提取了明确的生物学信息,总体上与云南大学和陈爱林团队的结论比较接近,都证实云南虫类 “五无”:无脊索,无肌节,无肛后尾,无脊椎,无头脑眼。这些证据至关重要。

图3 云南虫化石图及复原图,它没有可信的脊索构造,没有人字形肌节,没有肛后尾,没有脊椎,更没有头脑眼。

另外,在后口动物亚界中,与云南虫进化等级相并列、形态相类似的另一个低等类群是古虫动物门。它的两侧有五对鳃裂,实现了呼吸革命;但仍然是 “五无”:无脊索,无肌节,无肛后尾,无脊椎,无头脑眼。

接下来是由 “无脊索动物” 进化到 “低等脊索动物”,便出现了头索动物,它创新了脊索、肌节和肛后尾,但仍然属于没有头脑眼,没有脊椎的无脊椎动物。

与头索动物相并列的一类低等脊索动物叫尾索动物,他们的成体或幼体可以观察到 “四有”:有鳃裂,有脊索,有肌节,有肛后尾,但是没有头脑眼和脊椎构造,所以它与头索动物文昌鱼一样,仍然属于 “无脊椎动物”,未能进入脊椎动物大家庭。

向脊椎动物进化的最后一个阶段,动物体就出现了 “六有” 器官。即是说,它不仅继承了祖先的鳃裂、脊索、肌节、肛后尾,更重要的是,新创造了头脑眼和脊椎骨。

脊椎动物的身体分成独有的三个部分:前面部分有头脑眼;中间部分的躯干有脊椎支撑,还有人字型肌节包裹;后面部分,它的肛门不在身体的末端,而是在离尾部有一段距离的地方,肛门后面有个尾巴,叫肛后尾,这是驱动这一类动物在水里运动的主要驱动器官,对鱼类而言非常重要。

这样,便诞生了 “天下第一鱼”——昆明鱼目(目前包括凤姣昆明鱼、海口鱼和钟健鱼),从此地球上就开始有真正的鱼了,迈开了走向两栖类、爬行类、哺乳类伟大长征的第一步。

图4 “第一鱼” 昆明鱼目的化石及复原图。它不仅具有可信的脊索构造、人字形肌节、肛后尾,更诞生了脊椎骨,头脑眼。

上面讲的是第一鱼。在此后再晚1000万年的加拿大布尔吉斯页岩中,不久前也发现了脊椎动物,它的基本生物学特征跟第一鱼非常接近。叫 “后斯普利戈鱼”。因为它的时代比我国的第一鱼晚,不妨管它叫 “第二鱼” 吧。

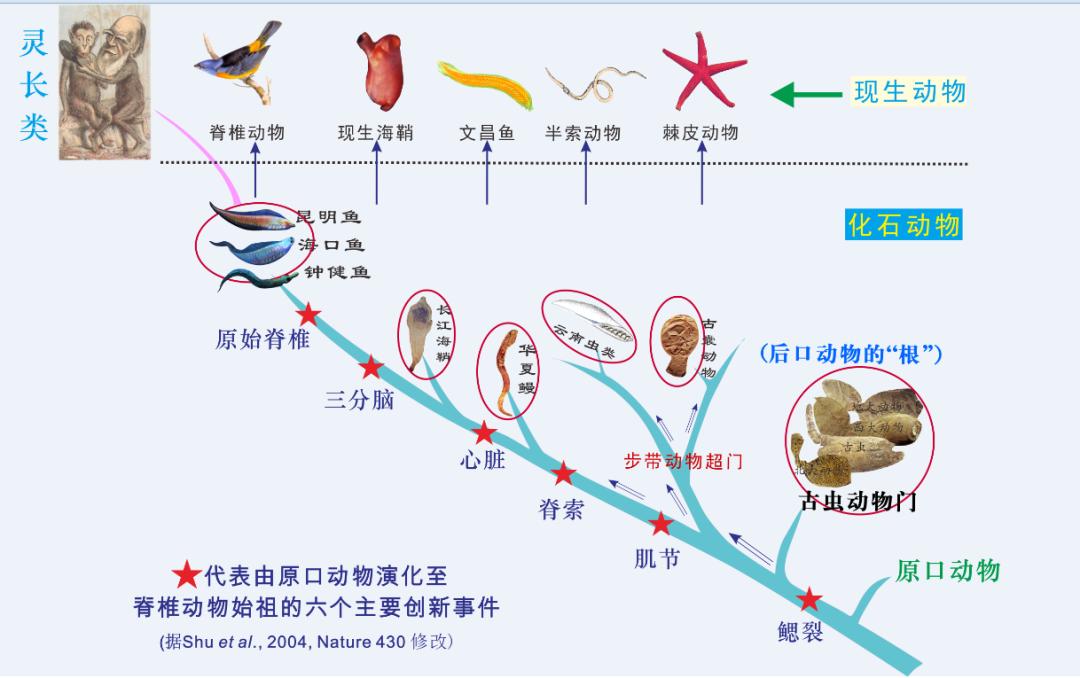

在早期后口动物亚界的化石记录里,脊椎动物的起源经历了上述三次重大的创新,也就是下图显示出来的那样。

图5 西北大学团队发表在英国Nature(《自然》)杂志上的早期后口动物谱系演化图,它显示了鳃裂、脊索、人字形肌节、肛后尾、脊椎骨、头脑眼等器官构造逐级演进过程。

从图上可以看到,云南虫跟古虫动物门一样,显示出原始性。而经过连续两次大创新后,就到了真正的原始脊椎动物昆明鱼类,它首创了脊椎骨和头脑眼。

我举其中一个典型器官的例子吧,这就是眼睛,它是后口动物亚界中脊椎动物特有的一个重要构造:在西北大学保存的500多块昆明鱼、海口鱼的标本中,有一半以上的标本保留了很好的眼睛,这说明眼睛构造,在澄江动物群里是很容易保存为化石的。

另外,在澄江动物群中,节肢动物的眼睛化石记录也相当多。于是,假如说云南虫果真有眼睛的话,在澄江动物群中同样的化石形成和保存条件下,它应该有很大的概率被保存为化石。

那么,云南虫化石中到底有没有眼睛化石呢?没有!连一个标本都没有找到。

西北大学一共采集了8000多个标本,而且都包括眼着生位置的那个部位。然而,在这些标本中没有一个显示出有眼的蛛丝马迹。

眼睛器官至关重要,它是脊椎动物的一个关键标记。因为眼睛在解剖学上是脑的外延,也就是说,有脑就一定有眼睛。所有脊椎动物,不管是低等、高等,都有眼睛,它的存在证明它有脑。

那么,既然云南虫没有眼睛,就说明它一定没有脑。没有脑,证明它无头,它是完全没有真正头的。

目前,尚未有人发现,地球上存在着任何没有头脑眼的脊椎动物!(实际上,洞穴中、地下等完全黑暗地方的 “瞎子” 脊椎动物,仍然有眼睛构造,只是没有视力功能罢了。)

那么,大家会问,Science文章作者的一位前辈老师曾经多次发文,多次给云南虫复原图上 “装配” 了不同的眼睛,有 “大眼睛”,也有 “小眼睛”。是真是假?

不错, 20多年前,他们声称云南虫有 “眼睛”,但后来都被证据证伪了。他们那些所谓的 “眼睛”,实际上根本不存在,是误读。不久,这个所谓的眼睛 “发现” 就被学界抛弃了。现在,他们也承认,云南虫的确没有眼睛构造。

人们不禁要问,云南虫既然没有眼睛,它可能具有大脑吗!如果没有眼睛和大脑,它们可能是脊椎动物吗?

现在,结论很清楚,“虫就是虫,鱼就是鱼”:云南虫是无脊椎动物中的 “虫”,昆明鱼目是脊椎动物中的“第一鱼”。

在演进等级上,云南虫离脊椎动物还相当遥远,尚需走很长的一段路,才能进入到脊椎动物大家庭。实际上,云南虫、古虫动物和头索动物、尾索动物都属于无脊椎动物。

头索类、尾索类是低等脊索类,学术界认为它们是 “无头类”,属于 “无脊椎动物” 范畴。显然,比这些 “无头类” 更低等的古虫、半索动物、云南虫,无疑更是 “无脊椎动物” 了。当然,从进化上看,云南虫有可能是脊椎动物始祖的更早祖先的某一个旁支,但不大可能是直系祖先。

一言以蔽之,云南虫只是 “虫”,属于 “无脊椎动物”;昆明鱼目是 “鱼”,这些 “天下第一鱼” 属于真正的 “原始脊椎动物”。作为无脊椎动物的云南虫,与作为脊椎动物始祖的昆明鱼比较,两者相隔巨大鸿沟,不可混为一谈。

当然,Science上的这篇文章在科学上还存在着其他诸多问题,限于本文篇幅,不再赘述。

科学研究需要求真务实

早在20多年前,就有我国的古生物学者和几个对古生物化石一知半解的美国人,共同得出 “云南虫可能是脊椎动物” 的结论。但后来经不住逻辑推理和化石事实证据的检验,很快就被国际和国内学界摒弃了。

现在, 在Science的这篇文章中,将该结论又重新提出来,并引起广泛关注。文章中不当的逻辑推理和不实的证据,导致了错误的结论,误导了学界和大众。

科学是一项神圣的事业,需要有严谨的科学方法和实事求是的科学态度,希望科学界能从这个事件中引以为戒。

欢迎大家加入 “百家争鸣”,谢谢!(该文由舒德干在哔哩哔哩网站视频主要内容改写而成)

作者后记

前不久的一天,我突然在国内各大 “权威媒体”读 到同一则 “轰动世界的” 新闻,说《科学》杂志的一篇论文,证实 “云南虫是原始脊椎动物”!凭我过去30年来对澄江动物群中的 “疑难化石” 云南虫的研究,看到它再次被 “升级为” 地球上 “最高等” 动物类群脊椎动物,我的确被震撼了。我的一些同行建议我应该及时为科学发声正名。一个热心的科普团队帮助我仓促准备一个24分钟的视频,于7月23日发布在哔哩哔哩网站上,受到许多青年朋友们的关注和鼓励。上述文字就是我这段视频的主要内容,发出来以供学界讨论,澄清学术是非,促进科学健康发展。

云南虫是与我有30年交情的 “老朋友”。1991年,中国和瑞典两国学者首先报道了5.2亿年前澄江动物群里的云南虫,但将其置于生物学不定位置。次年,我被这个迷人的动物吸引住了,从此结下不解之缘。我与同事们开始广泛收集各种信息,希望能给这个 “分类位置不定” 的流浪汉 “找个家”。

1995年,在南京 “国际寒武纪学术讨论会” 上,我提交了5篇论文摘要,并在会上作口头报告3次,其中一次是讲 “云南虫是后口动物亚界的成员”,这是中国古生物学者首次公开提及 “后口动物” 这个陌生名词。从此,我开始了漫长的从辨识云南虫 “庐山真面目” 到寻找 “真正最古老最原始脊椎动物” 的探索历程。

1996年春,我们在《自然》杂志上将云南虫解释为5.2亿年前的 “似半索动物”。紧接着不久,我与英国剑桥大学的康维莫里斯教授合作,又在《自然》上报道了最早的头索动物华夏鳗。这些发现暗示我,最古老的脊椎动物化石很可能离我们不远了。果然,经历许多波折和喜悦,1999年由一条昆明鱼和一条海口鱼为代表的最古老脊椎动物在《自然》面世,法国科学院院士让维尔在同期刊物上以 “逮住第一鱼” 为题高调评述了这项发现。接下来的几年,我们坚持野外工作,幸运地采集到数百块高质量的海口鱼化石标本,补充了多方面的解剖学信息,论文2003年再次在《自然》上与读者见面。同年,我们还报道了第三种 “第一鱼” 钟健鱼,并建立了 “昆明鱼目”。

在此期间,我们不仅在《自然》上报道了从低等 “无脊索动物” 半索动物门演进到 “高等脊索动物”(即脊椎动物)历程中的一种 “低等脊索动物” 尾索动物长江海鞘,而且还在《自然》上创立了一个新的动物门类“古虫动物门”,作为后口动物亚界底部的原始类群,与云南虫和半索动物门大体位于同一进化等级。在发现了早期后口动物亚界所有6个类群之后,2004年,我们在《自然》提出了与现代生物学认知基本一致的早期后口动物亚界谱系演化图,即后口动物大家族谱。其中,1999年发现的 “第一鱼” 和2001年创立的古虫动物门两项成果分别被评选入当年的 “中国十大科技进展”,它们也顺理成章地加入了多国的教科书。2008年,基于澄江动物群完整的 “第一动物树” 被认知,结合埃迪卡拉生物群和小壳生物群等化石宝库的大数据信息,我撰写长文,正式提出了 “三幕式寒武纪大爆发” 假说。

然而,这期间学术界仍然存在一个棘手难题,即如何正确看待 “疑难动物” 云南虫的生物学地位?在1990年代,一个中美合作研究小组起初认为,云南虫是低等脊索动物,后来又将它升格为脊椎动物或 “有头类”。2003年春,我们团队在《科学》杂志撰文,报道了云南虫类的一个新种,并对西北大学采集的数千枚云南虫类标本进行了全面考察,确证它们既不具备低等脊索动物的脊索、肌节和肛后尾,更没有脊椎动物专有的头脑眼和脊椎骨的迹象。基此,我们全方位分析了云南虫类的生物学地位,认为它应该是后口动物亚界中的原始类群,与低等脊索动物和高等脊索动物(即脊椎动物)皆无关,而与非脊索动物的半索动物门和古虫动物门相近。此后,云南虫类的 “脊椎动物说” 很快被学界摒弃。

《科学》这次发表的新文章将云南虫归入脊椎动物的主要微观构造证据是,它与后者具有相似的 “细胞软骨”。其实两者相去很远。更重要的是,该性状具有多解性和不确定性,很可能广泛出现于众多无脊椎动物类群,如节肢动物、珊瑚类、埃迪卡拉生物群、高家山生物群等;这必然导致其结论的不确定性,难以采信。

这段后记及与之相关的视频,是基于我的研究团队自1996年以来发表在《自然》与《科学》杂志上10余篇论文要点的综合评述,不妥之处,欢迎批评指正。

《知识分子》坚持理性,保持公平,鼓励理性的学术争鸣,也相信真理越辩越明。争鸣来稿请寄:editor@zhishifenzi.com