一、科普基地基本信息

河南省地质博物馆隶属于河南省自然资源厅,属公益性一类事业单 位。博物馆位于河南省郑州市郑东新区金水东路18号,建筑面积5 870平 方米,布展面积4 100平方米。

博物馆承担地质博物的收藏与展示,负责土地、地质资料、档案管理 等工作,开展全省古生物化石的调查评价、发掘研究工作,以及自然资源 宣传教育工作。博物馆是一座以社会公众为主体,青少年和自然资源环 境相关人士为侧重服务对象,注重科学研究的地学类博物馆,是河南省 自然资源、环境、省情展示交流的窗口,自然资源知识普及与青少年科学 文化素质教育的基地。2008年 4月 26日正式对外开放,年接待观众 50余 万人次。

2015年8月,被授牌为“中国古生物学会全国科普教育基地”。

博物馆外观

二、科普基地创建和发展简况

博物馆的创立与发展是与河南省地质事业的开端与发展同步的。 其前身是成立于 1956 年并于 1960 年在郑州市金水路 80 号(原 20 号)建 成的河南省地质博物馆,建筑面积 1 400 平方米。1960 年 5 月,全国博物 馆会议将河南省地质博物馆列为“全国七大省级地质博物馆之一”。

2001年 5月,河南省机构编制委员会办公室(省委编办)批准,撤销河 南省地矿技术经济研究室,将其所属的图书馆、资料馆、地质博物馆分离出 来,组建新的河南省地质博物馆,使博物馆成为展馆、全省地质资料馆、国 土资源厅档案馆、地学图书馆四馆合一的公益性事业单位。2002年,新成 立的河南省国土资源厅立项建设河南省地质博物馆(即现在的园区)。 2003 年初,按照省国土资源厅党组要求,组织新馆建设调研,向厅党组提 交了新馆建设方案和标本购置与陈列布展经费预算。2005 年,整个园区 建筑建设完成,展馆布展建设启动。经过近3年的艰苦奋斗,于2007年12 月完成了新馆建设工作,经工程验收和前期开馆试运行准备后,2008 年 4 月 26日,河南省地质博物馆新馆正式对公众免费开放。2018年机构改革 以后,由于国土资源部、省厅职能的变化及更名,河南省地质博物馆也拟更 名为河南省自然博物馆,更名请示(《河南省自然资源厅关于所属事业单位 机构编制调整的请示》,豫自然资文〔2019〕56号)已报省委编办。

博物馆是一个具有现代化、高科技、独具河南特色的全国省级一流的 地质专业博物馆;是河南省资源、环境、省情展示交流的窗口,珍稀地质矿 产标本收藏、研究中心;以古生物科普为核心的地学科普传播,发挥了显著 的科普传播引领作用,取得了显著的社会效益和巨大的影响力。先后被河 南省共青团、河南省委授予“河南省青少年教育基地”,被国土资源部授予 全国第一批“国土资源科普基地”“国家国土资源科普基地”等多个科普基 地称号,是集科研、科普、观赏、休闲、娱乐、互动于一体的大众游览胜地和 理想去处。

三、科普活动主要场馆和展陈内容

博物馆以河南自然资源特色为展示主题,以科普展览为主线,以收藏 和发掘研究的标本为依托,以实物精品标本展出为主体,展示与地球及地 质科学、生物演化、矿产资源及矿业经济、宝玉石及奇石、地质环境等自然 资源相关的内容,显现自然历史类博物馆特征。以现代化声光电、仿生、多 媒体、虚拟现实等陈列展示相结合为展示手段,注重互动,激发观众的多种 感官效应,达到寓教于乐之效果。融知识性、趣味性于一体,也使地学知识 普及工作中枯燥的科学内容富有生命力。

展馆内循环播放具有河南地域特色的16部原创三维动画影视、幻象; 建立了18个多媒体查询系统,内容科学、通俗易懂、引人入胜;设置喀斯特 地貌、冰川、碧水丹霞、溶洞、露天采矿、金矿洞等 30余处仿真度很高的景 观模型。

展馆内设有地球厅、恐龙厅(中生代厅)、生命演化厅、古象厅、矿产资 源厅、地质环境厅、矿物厅、4D动感影院(多功能厅)和地震海啸感受剧场, 展馆外设有矿石林、地质科普广场、恐龙雕塑等。

1. 主题展

(1)地球厅。地球厅向大家介绍奥妙无垠的宇宙和与地球有关的 知识:太阳系的八大行星,地球的形成、演化和圈层结构;经地质作用形 成的各种各样的岩石;古大陆的聚合、分裂与漂移;地震带来的震撼和 灾境;风化、喀斯特地貌和冰川作用对人类的影响;黄河、黄土和黄河 文化。

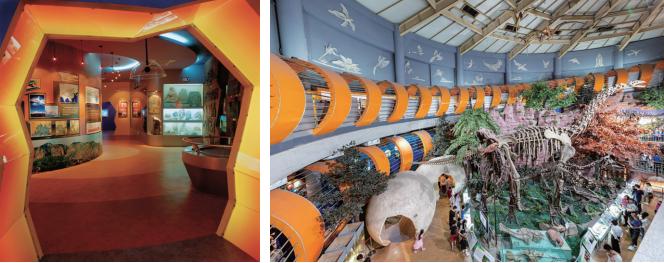

地球厅(左) 恐龙厅(右)

(3)生命演化厅。地球上 的生命从无到有,从简单到复 杂,从低级到高级,呈螺旋式发 展演化,而生命的 DNA 也呈现 双螺旋结构,生命演化厅的展示 创意就依此而来。

生命演化厅

古象厅(左) 矿产资源厅(右)

(6)地质环境厅。在这里领略中原大地16.7万平方千米内丰富的地 质遗迹、生态环境资源及地质环境保护等内容。

(7)矿物厅。本厅展示了数百种精美绝伦的矿物晶体、宝玉石等 标本。

地质环境厅(左) 矿物厅(右)

(9)地震海啸感受剧场。此剧场一次可容纳近30人。

(10)矿石林。布设以河南省矿物、化石为主,展示各种具有代表性 的大型矿石、矿物和部分古生物化石标本50余件,展示了河南省的主要特 色矿产。

(11)地质科普广场。地质科普广场位于馆外西侧,共有6组雕塑,分 别为:宇宙大爆炸-太阳系,联合古大陆-洋中脊-大陆漂移与板块构造,地 震带-火山带-海啸,滑坡-泥石流,河南地势,秦岭造山带剖面等。

(12)恐龙雕塑。为矗立在馆门前生动形象的汝阳黄河巨龙母子龙 雕塑。

2. 专题展和特展

自 2008 年起,与美国、加拿大、法国、瑞典、日本、韩国、阿根廷等多个 国家博物馆或研究机构开展了学术交流和合作研究,举办了专题展览和特 展。合作办展或组织参加的活动先后有:2007“走进奥运”中国北京观赏石 邀请展,常州中华恐龙园“来自家乡的问候——珍奇恐龙化石展”,上海四 海恐龙博物馆恐龙化石邀请展,国土资源部、国家发改委、财政部联合在国 家博物馆举办的“基础先行——国土资源调查评价成果展”,日本千叶、新 潟“恐龙大陆”专题展,北美辛辛那提科技博物馆、夏威夷博物馆恐龙专题 展;2012“韩国庆南固城恐龙世界博览会”,日本福井县立恐龙博物馆“翼龙 的迷”特别展;2013 中国香港科学馆“巨龙传奇”恐龙展、北京自然博物馆 举行的“龙腾中原——‘路易贝贝’及中原巨龙特展”;2017“来自冰河世纪 的问候特展”,日本千叶“巨大恐龙展”;2018“第一届河南省国土资源科普 基地联展(王屋山站、云台山站)”“龙归故里——守护远古生命海外追缴化石特别展”;2019“远古印记·与龙同行——2019新春中原恐龙展”“第一届 河南省国土资源科普基地联展(嵩山站)”等。

四、重点展品介绍

博物馆拥有 17 000 件古生物化石标本。已为 400 余件重要古生物化 石标本建立了数据库,可实现互联网信息检索。馆内展示具有河南地域特 色特别是恐龙的化石:收藏和展示有亚洲体腔最大的恐龙——汝阳黄河巨 龙,世界上最大的恐龙——巨型汝阳龙,世界上最小的窃蛋龙——迷你豫 龙,中国唯一有确凿证据的结节龙类甲龙——洛阳中原龙,中原地区发现 的首例驰龙类——栾川盗龙,流落美国 18 年回归祖国的恐龙胚胎——路 易贝贝,世界上最大的窝状恐龙蛋——西峡巨型长形蛋,数十件珍贵的早 期哺乳动物和长羽毛的恐龙,世界上最早的银杏果,世界上最早的被子植 物——中华古果等大批动植物化石标本。

中华古果

汝阳黄河巨龙发现于河南省汝阳县,是亚洲体腔最粗壮的恐龙,复原 后长18米,背部高达6米,最长的肋骨长2.93米,推测重约60吨。

2. 巨型汝阳龙

巨型汝阳龙发现于河南省汝阳县,是世界上已知的复原装架最粗壮、 最重、最大的恐龙,体长达到38.1米,推测其生前体重可达130吨。

巨型汝阳龙

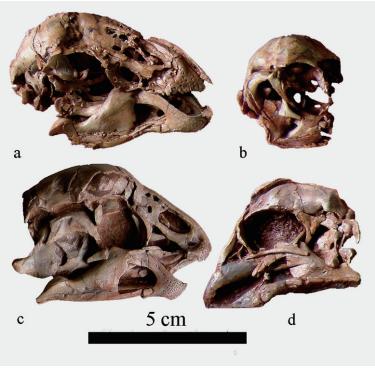

迷你豫龙发现于河南省栾川县,体长不足0.5米,是目前世界上已知的 个体最小的幼年窃蛋龙类。

迷你豫龙

迷你豫龙头骨

洛阳中原龙发现于河南省汝阳县,是中国首例发现有确凿证据的结节 龙类甲龙。

5. 栾川盗龙

栾川盗龙发现于河南省栾川县,是首例在远离中国东北部和戈壁沙漠 地区的亚洲地区发现的驰龙类。

洛阳中原 龙骨架(左) 栾川盗龙骨 架(右)

中华贝贝龙(路易贝贝)是只窃蛋龙胚胎,属于窃蛋龙类恐龙,发现于 河南省西峡县。有个小恐龙躺在几枚恐龙蛋上,体长118厘米,尾部缺失。 它是目前世界上发现的最大的,也是保存最完好的恐龙胚胎类化石。化石 的名字来自为这窝恐龙蛋拍照的摄影师路易·皮斯霍斯。2017 年由博物 馆科研人员组成的研究团队将路易贝贝正式命名为中华贝贝龙。

7. 西峡长圆柱蛋

西峡长圆柱蛋是世界上已知的最大蛋径和窝径的原窝恐龙蛋化石,蛋 长46—48厘米,窝径2.28米,局部呈多层叠状产出,有33枚清晰可见,是恐 龙蛋中的稀有品种。

中华贝贝龙 (路易贝贝)(左) 西峡长圆柱蛋 (右)

五、开展的特色科普活动以及创新内容

博物馆在做好日常接待工作的同时,充分利用馆藏资源和专家优势, 有效地组织开展了重大科普活动、专题科普活动和特色科普活动,取得了 显著的社会效应。在“4.22世界地球日”“5.18国际博物馆日”期间开展一 系列普及地学知识、爱护地球、保护环境、热爱河南自然资源宣传活动。以 “6.25全国土地日”主题活动为载体,通过专题展板、发放宣传资料等向观 众系统宣传了土地国情、省情及政策措施,提高广大群众爱护土地、珍惜资 源的意识。在“科技活动周”“全国科普日”等重大科普宣传日活动中,进行 科普进校园、科普进社区、科普下乡、科普扶贫扶智等活动。开展系列科普 知识专题讲座,宣传河南省在古生物科研科普方面取得的成绩。加大社会 化服务深度,年平均培训志愿者100余人。

近年来,每逢节假日会举办形式丰富、内容新颖、互动性强的活动:“我 在地博修化石”“小龙人集市”“博物馆奇妙夜”“我在博物馆做手工”“制作 恐龙浮雕”等互动活动;每月一期的“大咖科普讲堂”;“馆长开讲”“迷你课 堂”等义务讲解活动。寒暑假期间针对中小学生观众,结合展馆内容,开展 系列活动:有奖答题、摄影比赛、有奖博客征文比赛等活动;“节约资源、保 护环境,做保护地球小主人”活动,激发少年儿童保护环境、爱护地球的热 情;以“关爱自闭症儿童、保护环境”为主题的公益活动。

利用博物馆“两微一站”、APP等新媒体平台加大科普宣传力度,借助 线上科普课、每周一题、微视频等配合多个微信粉丝群开展科普活动,进行 了有效的科普宣传。编著出版了《河南省地质博物馆·建设、陈展篇》《河南 省地质博物馆·古生物标本篇》《河南省地质博物馆·矿物标本篇》《触及河 南省地质博物馆》《巨龙惊现——巨型汝阳龙纪实》《恐龙宝宝传奇——路 易贝贝恐龙化石回家记》《河南古生物图鉴》《河南汝阳盆地的恐龙化石》等 科普图书;在国际及国家级刊物上发表研究成果论文40余篇,其中25篇由 SCI 检索全文收录,14 篇为国内核心期刊论文;获得河南省科技进步奖 1 项,国土资源部科技奖2项。

科普文创产品取得重大突破。具有自主知识产权的原创4D科普电影 《巨龙王国》获得了“2017 年中国古生物科普工作十大进展奖”;研发的路 易贝贝毛茸玩具、恐龙笔袋、恐龙铅笔、恐龙挂件、恐龙拼装等衍生品受到 了观众的欢迎,获得了良好的社会反响和经济效益。

近年来,先后与郑州美盛喜来登酒店、熙地港购物中心、西西弗书店、 广州国际灯光节组委会等合作,尝试跨领域开展科普活动,通过走出去、展 出来、多样化、年轻化、创意化的“博物馆+”形式,让更多的公众感知博物 馆的本质和内涵,使他们在探索自然中了解科学、传播科学,扩大博物馆在 社会各界的影响力,激发大众对自然资源知识的兴趣,激发大众热爱大自 然、珍惜生命、爱护我们共同美好家园的情感,同时也为更好地传播自然资 源科普知识开辟新的渠道。

博物馆今后要更加积极地开拓思路,拓宽科普平台,主动走出去,强化 自然资源科研成果的科普转化与推广,创新科普理念,提升科普能力,打造 具有代表性和示范性的重大科普活动品牌,持续推动科技合作交流的 深化。