物种名片

古巨蜥(Varanus priscus)

发现地点:大洋洲,澳大利亚

生存时代:更新世,150万至5万年前

物种体型:体长约6米,体重接近1吨(最大个体)

物种食性:肉食性

物种分类:脊索动物门,爬行纲,有鳞目,巨蜥科

▼古巨蜥的复原图|图片来源:staticflickr.com

远古澳大利亚大陆的漫游者

康达迈恩河(Condamine River)位于澳大利亚昆士兰州的南部,众多的支流汇入到这条河中,然后向东流入太平洋。19世纪初,几个英国人在康达迈恩河一条支流的河岸边发现了一些化石,后来他们将这些化石卖给了大英博物馆。化石被装上帆船,远渡重洋运往英国,之后被博物馆的研究人员鉴定为有袋类动物的遗骸。

▼康达迈恩河的一条支流|图片来源:staticflickr.com

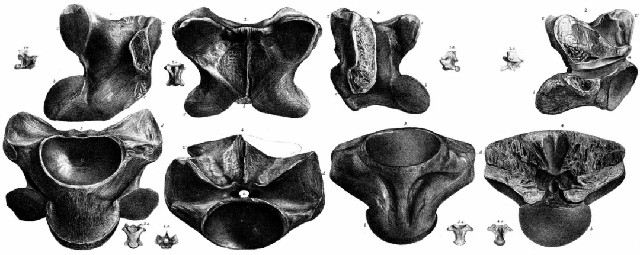

▼欧文辨认出来属于巨大蜥蜴的脊椎骨|图片来源:维基百科

一次偶然机会,来自澳大利亚的化石被交到著名的古生物学家理查德·欧文手中,他立即辨认出其中三块脊椎骨属于爬行动物。欧文将化石与现生爬行动物的脊椎骨进行对比,排除了其可能来自鳄鱼的可能性之后,确定化石属于一种已经灭绝的超大蜥蜴。

想象着这种大蜥蜴曾经在陆地上游荡,欧文在1859年将其命名为“Megalania”,属名来自希腊语中的“μέγας”(意为“巨大”)和“ἠλαίνω”(意为“漫游”),意思是“巨大的漫游者”,所以翻译为巨游蜥更为恰当。巨游蜥的模式种名为古巨游蜥(Megalania prisca),种名则代表其生活在史前时代。

到了1888年,古生物学家理查德·莱德克(Richard Lydekker)在重新研究巨游蜥的化石之后判断它并非独立的属种,而是属于现有的巨蜥属,所以巨游蜥的名字无效,并入巨蜥属之后改名为古巨蜥(Varanus priscus),这便是今天古巨蜥名字的由来。

▼古生物学家理查德·莱德克|图片来源:维基百科

巨大体形成为谜题

“古巨蜥到底有多大”一直是古生物学家争论的问题,原因就是到目前为止还没有发现其完整的化石。最初关于古巨蜥的描述中,认为它的体长可达7米,体重在600千克左右,这个体形足以让人感到震惊。

▼古巨蜥(3B)与其他几种巨蜥及人类的体型对比|图片来源:维基百科

2002年,斯蒂芬•罗(Stephen Wroe)提出古巨蜥的体型被严重夸大了,他认为古巨蜥的平均体长只有3.5米,体重在97千克至158千克之间,这体型与科莫多巨蜥已经差不多了。2004年,拉尔夫·莫尔纳(Ralph Molnar)估算后认为古巨蜥的平均吻肛长度在2.2米至2.4米之间,体重320千克,但是最大的脊椎骨(编号QM 2942)却代表了一条吻肛长度3.8米,体重1.9吨的超大个体。为什么不算全长而算吻部到肛门的长度呢?因为缺乏完整的尾椎骨化石,所以古生物学家还不能确定古巨蜥的尾巴到底是长还是短。

▼古巨蜥的尾巴或许并没有那么长|图片来源:维基百科

2009年,让古巨蜥体型缩水的斯蒂芬•罗与同事重新研究了古巨蜥化石之后修正了之前的数据,改称古巨蜥的长度可达5.5米,体重575千克。到了2012年,另一项研究也基本上支持了斯蒂芬·罗的看法,认为古巨蜥的最大个体长度在6米左右,体重接近1吨。

可见,在进入21世纪之后,研究方法的差异导致了古巨蜥体型的不确定性,但是目前认为它的最大体型接近6米,体重在500至1000千克之间,依然是当之无愧的史上第一大巨蜥。

大头利齿鳞甲护身

古巨蜥与科莫多巨蜥是近亲,但它的外形却并非科莫多巨蜥的放大版。

▼科莫多巨蜥|图片来源:维基百科

古巨蜥的脑袋又大又宽,眼睛位于脑袋的两侧,在其嘴中长有两排弯曲锋利的牙齿。与科莫多巨蜥相比,古巨蜥的牙齿更少,但是牙齿更大更结实,因此能够对付更大的猎物。在古巨蜥的头骨与下颌之间还附着了粗壮的咬合肌肉,甚至头顶上都有用于附着肌肉的矢状嵴,这一切都证明了它具备极其强大的咬合力。其实在古巨蜥的嘴中不仅有锋利的牙齿,还有分叉的舌头,会不时伸出来感受空气中的气味信息。

▼古巨蜥的头骨及下颌骨|图片来源:维基百科

▼古巨蜥的复原模型|图片来源:farm8.staticflickr.com

古巨蜥的身体宽厚,肩颈部的肌肉发达,犹如健美运动员。在古巨蜥的身体两侧是粗壮的四肢,每一个大脚上都长着5个趾头及弯曲的爪子。像科莫多巨蜥一样,古巨蜥的四肢也是呈弓形支撑身体的,类似于俯卧撑的姿势,所以走起路来整个身体都会以“S”形扭动。虽然古巨蜥平时走起路来并不快,但是在短距离内却依然能够爆发冲刺,对猎物发起突然袭击。

▼古巨蜥的四肢其实是非常强壮的|图片来源:维基百科

在古巨蜥的身体表面覆盖着坚韧的鳞片,如同一层盔甲,鳞片会一直延伸至尾巴末端,虽然我们还不确定它的尾巴倒是长还是短。

▼科莫多巨蜥的鳞片,古巨蜥应该也有类似的鳞片结构|图片来源:维基百科

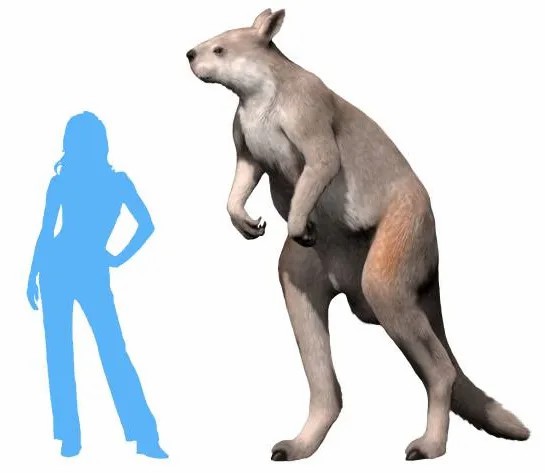

古巨蜥生存于距今150万至5万年的更新世时期,当哺乳动物占据着其他大陆顶级掠食者位置的时候,古巨蜥却成为澳大利亚的最强杀手。与今天缺乏大型动物不同,更新世的这片大陆可是一个巨兽横行的世界,包括有犀牛般大小的双门齿兽(Diprotodon)、一样大的袋貘(Palorchestes)、身高可达2米的短面袋鼠(Procoptodon)以及比鸵鸟还大的巨鸟(Genyornis)等,它们不正是古巨蜥的猎物嘛。

▼双门齿兽的复原模型|图片来源:维基百科

▼短面袋鼠与人类的体型对比|图片来源:维基百科

▼古巨蜥追杀巨鸟|图片来源:维基百科

尽管史前澳大利亚大陆有着丰富的食物,但是化石发现量却显示古巨蜥的数量并不多,同时期的袋狮(Thylacoleo)则更加常见,此外还有体长约3米的金卡纳鳄(Quinkana)也是古巨蜥霸权的挑战者,但真正将古巨蜥赶下王座的却是一群来自北方的入侵者。

▼袋狮与鹦鹉|图片来源:维基百科

6.5万年前,智人划着小船从印度尼西亚出发,抵达了澳大利亚大陆,他们之后不断往深处探索,猎杀大型动物并使用火改造环境。在人类的影响以及干旱环境的共同作用之下,澳大利亚的巨型动物纷纷灭绝,古巨蜥也不能幸免。化石显示古巨蜥在5万年前灭绝,它曾经与人类共存过一段时间,东南部原住民神话中的“whowie”的原型很可能就是古巨蜥。

▼古巨蜥曾经与人类相遇|图片来源:elementy.ru

PS:两大巨蜥逐鹿澳大利亚大陆

今天的科莫多巨蜥仅分布于印度尼西亚南部小巽他群岛的几座岛屿上,数量也不足2000只,但在更新世时期,它曾经生活在澳大利亚大陆上,与“大哥”古巨蜥是邻居。科莫多巨蜥最终与古巨蜥一同从这片大陆上消失,但是它却幸运的在别处海岛上存活至今。

参考资料:

[1] Owen R. (1859). "Description of Some Remains of a Gigantic Land-Lizard (Megalania Prisca, Owen) from Australia". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 149: 43–48. doi:10.1098/rstl.1859.0002. JSTOR 108688.

[2] Head, JJ.; Barrett, PM.; Rayfield, EJ. (2009). "Neurocranial osteology and systematic relationships of Varanus (Megalania) prisca Owen, 1859 (Squamata: Varanidae)". Zoological Journal of the Linnean Society. 155 (2): 445–457. doi:10.1111/j.1096-3642.2008.00448.x.

[3] Price, Gilbert J.; Louys, Julien; Cramb, Jonathan; Feng, Yue-xing; Zhao, Jian-xin; Hocknull, Scott A.; Webb, Gregory E.; Nguyen, Ai Duc; Joannes-Boyau, Renaud (2015-10-01). "Temporal overlap of humans and giant lizards (Varanidae; Squamata) in Pleistocene Australia". Quaternary Science Reviews. 125: 98–105. Bibcode:2015QSRv..125...98P. doi:10.1016/j.quascirev.2015.08.013.

编辑:诸鹏飞

审核:盛捷