我听俞先生的课,做他的学生,已是40多年前的事了。虽然我学习得不好,俞先生却对我是钟爱的,他不但在学业上予我多方引导,在我离家4年上学期间,对我生活方面也多所照应。他谢世已逾一纪,我在工作及读书中常被一些事情触发对他的思念。龚自珍诗云:“夜思师友泪涝沱,光影犹存急网罗”,我终于鼓起勇气,写下对老师的片断回忆。

1952年我在京考入东北地质学院,该院的筹建者中即有俞先生;先父克强公与俞先生原是北大地质系同学,命我到校后去拜见俞先生。我到长春后,得知俞先生是地质勘查系系主任,便去系办公室访他,到门口只听得屋内人声鼎沸,原来学院新建,百事并举,系主任办公室自然热闹。我请人通报,片刻间,俞先生到门外会我,我见他白发红颜,额头一片汗珠,立谈小顷,他给我写下他家的住址,叫我星期日去。

那时,高级知识分子颇受重视,学院教授的住房原先是伪满高级官员的住宅;俞先生家只有夫人同住,乃是一座二层小楼,楼下是书房与会客室。老师向我介绍了学院的系科设置情况,入学后尚须填报系科志愿,老师叫我报地勘系本科,说是这样能学到较多的地质课程。

开学后,俞先生以系主任兼授本科三个班的普通地质学,我正好在他授课的班次。他讲课生动活泼而条理清楚,“台风”极佳,一下子把我们带入了奥秘的地质世界;那时上课主要靠记笔记,老师总是把章节要目写在黑板上,然后阐述,这样记笔记便很省力,只是他每以幽默的譬喻解说地质现象,常使我屏息贪听而忘记了笔记。老师那时已54岁,讲课时从不坐着,他声音宏亮、语气平和,即使坐在阶梯教室最后排也听得清楚,同学们都认为听他的课很舒服。

普通地质学每周四堂课,俞先生给我们讲了一学期,由于他还要负责教师培训及编写教

材等工作,下学期改由丘捷教授讲授了。

俞先生经常派人通知我,约我星期日去家中谈话;我在校4年,每月至少要去他家两次,去则必蒙赐饭,均系师母亲手烹制的安徽风味菜肴,逢值节日,师母还赏酒吃。老师每在饭前询何我的学习情况,只要我有问题提出,他总是详尽解答,并且举列一些参考文献叫我去借阅,他对于《地质会志》、《地质论评》各卷中的文章了如指掌,信口说出某文在某卷某期,我回校查找,一定不差,其记闻之博,是我见所未见,当时我就觉得老师这一手太厉害了。

一年级暑期的普通地质野外实习是学校的一件大事,地勘、物探、工程水文地质三系均在本溪实习,俞先生是总领队,他除了每天一早带队出外跋涉,晚上回来尚须听各分队长汇报和布置次日行程;遇到关键现象,还在晚饭时抽空对大家讲解。记得有一天下山归来,大家捧着饭盒在一片谷场上听俞先生讲话,他站在一盘石磨上大声讲解,斜晕射在他一头白发上,原先嘈杂的谷场上这时静极了。

由于过度劳累,实习将近结束时,俞先生病倒了,我们几个人去看望他时,他还叫我们注意保健。幸好不久他就恢复,在实习总结大会上作了长篇报告,他在报告末尾激动地说道:“有这么多的青年在一起野外实习,是我从未见过的,而这些青年的热情,也是我没见过的。有了你们这些青年,中国地质事业一定会大发展的!”,大家听了,无不为之动容。

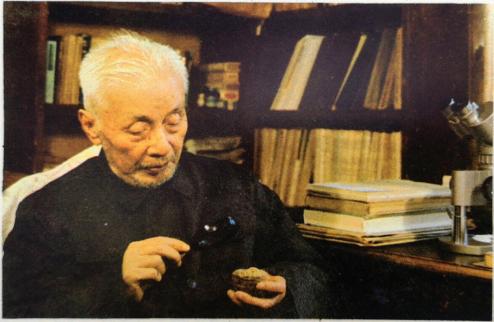

二年级开古生物学课,由俞先生给我们这三个班讲授,同学们与他在教室中分别了半年了,都怀着欣喜的心情来听课,他一进教室,大家竟鼓起掌来,老师微笑叫大家安静,开讲绪论,他讲起中国学者对古生物学的贡献时如数家珍,连着就此讲了三堂课,最后他说之所以多给大家介绍这方面,是因为中国在这门学科的研究特别精博,大家必须了解这一情况。然而,他对于自己的研究成就却一提而过。实际上,俞先生在古生物学领域中是有重大贡献的。

早在1928年,他在湖北调查时,采集到丰富的鹦鹉螺类化石,后在葛利普的指导下,于1930年发表了“中国中部奥陶纪头足类化石”一文,文中不仅记述了扬子地台区奥陶纪鹦鹉螺化石的分类研究、地层地理分布、动物群特征,而且论述了其生物地理分布关系,这是中国古生物学家论述华中和西南地区奥陶纪直角石类动物群的第一篇论文,为奥陶纪生物地层学及古地理学的发展起了重要的开拓作用。继此项研究之后,他转入石炭纪珊瑚化石研究,于1933年发表的“中国下石炭纪之珊瑚化石”专著,建立了我国下石炭纪的四个珊瑚带,并与西欧地层作了对比,为我国的石炭系研究及珊瑚化石研究奠定了基础,他的这一重大贡献获得中国地质学会设立的“赵亚曾纪念奖金”1933年度奖,并于这年被派往英国深造。

他在英国布里斯托尔(Bristol)大学勤奋学习之余,还对带去的我国华南各地的珊瑚化石进行研究,此时他已发现泡沫内沟珊瑚属(Cystophrentis)的隔壁生长与一般的皱纹珊瑚不同,在对隔壁与对侧隔壁之间有后生的一级隔壁出现,他感到这可能表示着一个新的珊瑚类型的存在。后来,随着我国地质调查的空前发展,材料增多,他对该属作了系统发育和个体发生的研究,于1963年创建中珊瑚目(Order Mesocorallia)。

俞先生于1936年完成了博士论文“中国南部丰宁系珊瑚”后回国。

我们知道,在30年代初期,可以用于微观研究的手段和方法是极其有限的,而俞先生却在这方面作了精细的工作,这与他严格的治学态度和认真做事的精神是有关的。俞先生出生于安徽和县一个清贫的家庭,从小跟着教私塾的祖父读书、写字、作诗。严格的家教、清苦的生活,养成了他一丝不苟的治学作风,也锻炼了他坚强的毅力。据师母告诉我,他在家乡上小学和初中时,成绩优异,并以一笔好字闻名乡里,师母的父亲识俊杰于未遇,遂结亲焉。

老师仪表堂堂,平易近人,从未见他发过脾气,他虽是自然科学家,但由于自幼熟习古文,俨然具儒者气象,他的文学造诣甚高,这从《地质论评》中刊载的他的诗文即可了解,他写得一手好字,在课堂上板书也疏朗有致。

自1924年起,俞先生就走上了教师岗位,除1933-1936年在英国这段时间外,他一直致力于地质教育,即使在中央研究院时也兼课。抗战期间,他任重庆大学、中央大学地质系教授,1941年任重大地质系系主任,而最繁重的教育任务是在50年代初与喻德渊先生等在长春筹建东北地质学院,他离开了在南京的研究工作岗位,来到长春,为教师队伍建设、地质教材建设付出巨大的劳动,并将教学、科研结合起来。他虽是著名专家、学部委员,但在教学上一丝不苟,处处照顾到学生的实际知识水平,例如不少学生对于古生物拉丁文名词视为畏途,他就为单词注明音标,并详细讲说拉丁文学名的词头词尾规律等。

1956年,我毕业离校,行前去老师家,我对于四年来待我如子侄的老师和师母实在依依不舍。告辞时,他们一直送我到街口,我转弯回头,只见两位老人还站在那儿望着我,我万没想到这竟是与他们的永诀。

此后两年,我与老师还有书信往来,后来便未联系,但我经常惦念着他。到了1967年,我在河南一个地质队工作时接待几个从长春地院来队实习的学生,我向他们打听老师的近况,他们绘影绘声地叙述了老师被批斗、遭受凌辱的情形,使我听了悲愤莫名。

老师在浩劫期间,被迫到吉林辽源县“插队”,老两口住在一间约6平方米的小屋内。直到1974年才回地质学院,他立即提出恢复青海、新疆地区生物地层研究课题的要求,他和助手们重新投入这一工作,经过3年的研究工作,对新疆东部下石炭统做了详细的划分与对比,发现了大量异珊瑚类,填补了我国对这个门类的研究空白。

1977年,他发表“中国下石炭统的珊瑚类”,被选入第26届国际地质大会论文集。

在60年代初,俞先生和他的助手们就开始着手编著《石炭纪二叠纪珊瑚》一书,这部书的主要部分在他生前已基本定稿,但未及出版。到了1979年,先父克强公病逝,俞先生还拍来唁电,可是他自己的病情亦已沉重,在病榻上,他仍要求他的学生们协助他完成这一巨著,但他没有看到此书的出版,于1980年10月3日逝世。

老师从事地质教育与科研50余年,博大精深,不有一说,他研究的领域从震旦纪到第四纪,从冰川学到海洋学,他一生培育了数干名地质工作者,他的学生中不乏院士、教授,而在生产第一线奋战的不知凡几;还是引用龚自珍的诗句:“矮茶密致高松独,记取先生亲手栽”,我凭着一些记忆写出这篇粗糙的文字,算是献给老师的一束山花吧。

作者:杨新孝,原刊于《地质学史论丛》1995年第3卷

汇编于《却顾所来径——中国古生物学家的化石人生》一书

编辑:常君滢