赵先生去世已整整五十年了。在这五十年中,特别在解放以来的三十年里,祖国在政治、经济、科学、文化各方面都显示着天番地覆的变化。军阀混战、民不聊生的悲惨局面早已一去不复返了。土匪拦路抢劫,在年青一代人看来,已经是不可想像的事情。但在我这个和赵先生长期一道工作的伙伴,回忆往事,五十年前情景犹历历在目,印象是非常深刻的。在这建国三十周年的喜庆日子里,把半个世纪前赵先生在地质科研中的一些突出表现写出来,这对年青一代的科学工作者也许还有教育意义。

我在这里不想写赵亚曾传,只谈一谈赵先生在科研工作中的几个突出事迹。

赵先生河北蠡县人,1898年生。他的家庭状况并不十分富裕,上大学已极感困难。1919年入北京大学地质系,成绩最优。在教师中美国人葛利普教授和年轻的李四光教授对他的影响较大。他在地层学和古生物学上的重大成就都和葛教授的鼓励和培养有关。同班毕业的学生中有杨钟健、田奇魂、候德封、张席禔等,他们后来在地质事业上都做出了不同程度的贡献。

1923年赵先生毕业于北大地质系,随即入北京地质调查所工作。当时的地质调查所所长翁文灏先生曾有这样的评语:“赵君在所六年,调查则出必争先,研究则昼夜不倦,其进步之快,一日千里,不特师长惊异,同辈叹服,即欧美日本专门学者亦莫不刮目相待,十分钦仰,见之科学评论及通信推崇者,历历有据。”赵先生在几年中进行了大量的野外调查,其重要者有山东淄博煤田,辽宁本溪湖煤田、河北开滦、磁县煤田、长江三峡、湖北西南部和浙江西部等地区。最后在1929年春,他和黄汲清一道执行“远征”任务,越秦岭入四川,秋间再由四川入云南,不幸在昭通闸心场遇难。

石炭纪地层论战的主将——葛利普老师的畏友

中国人自己研究中国的地质、矿产是辛亥革命以后的事情。在这之前,从十九世纪五十年代开始,一批一批的欧美地质学家先后来到中国,进行了广泛的、一般说是粗略的路线调查。其中最有名的是德国人李希霍芬的工作。李氏对华北各省的含煤地层有相当详细的记载。他找到的大量化石经古生物学家富勒希(Frech)的研究,认为主要含煤地层是下石炭统。二十年代初北京地质调查所对华北煤田进行了比较系统的考查,其中尤以王竹泉、谭锡畴等人的工作更为重要。他们从各煤田采得大量化石,经葛利普教授初步研究,认为富勒希氏的结论是正确的,就是说含煤地层属下石炭统。赵亚曾先生对上述某些煤田曾亲身做过调查,也采得大量化石。他对这些化石,特别是腕足类的长身贝科和石燕科化石,进行了详细的、精密的、系统的研究,并把它们和典型的苏联石炭纪地层剖面中的化石做了比较。他发现,中国含煤地层的动物群都不属于下石炭统,而和苏联的中石炭莫斯科统和上石炭热列统的动物群非常相似。经过更进一步的详细地层划分和长身贝与石燕化石的精密研究,赵先生得出结论说,华北含海相化石的含煤地层可以划分为两部分,下部叫本溪系属中石炭统,上部叫太原系,属上石炭统。值得注意的是,差不多和赵先生同时,李四光教授对王竹泉等人采集的纺锤虫(䗴科)化石进行了室内显微镜研究,得出结论说,下部含䗴层属中石炭统,上部含䗴层属上石炭统。赵李二氏的结论不谋而合。他们两人于是联名写出一篇十分重要的论文:《华北古生代含煤地层的分类和对比》,发表在1926年出版的《中国地质学会志》第五卷第二期上。在该论文中他们从腕足类和䗴类的研究出发,详细对比了华北各煤田的地层剖面,确立了中石炭统——本溪系和上石炭统——太原系,从而根本否定了富勒希和葛利普的下石炭统的结论。这一结论直到今天地质工作人员还完全采用。

韩墨博士甘拜下风

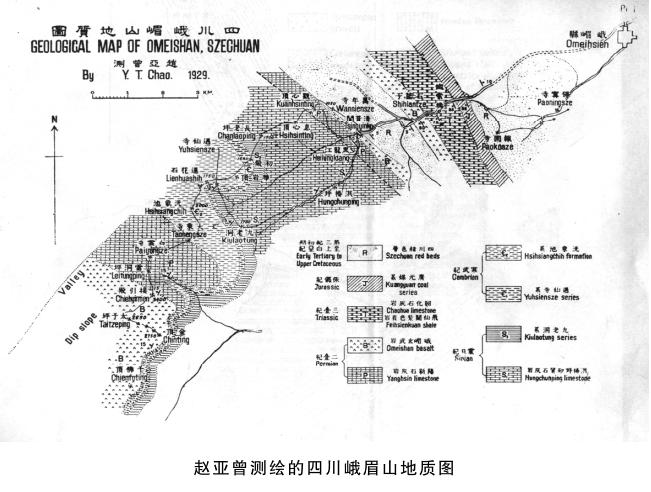

1929年6月赵亚曾先生和笔者一道结束了第一阶段野外工作,来到四川成都小住。笔者请假一个月回老家探亲,赵先生不愿长期休息,只身南下,攀登有名的峨眉山。峨眉山地质在长江流域具有代表性,但直到1929年还没有一位地质学家亲历其境。赵先生花了三天时间上山,两天时间下山,一共仅仅五天工夫,完成了一幅峨眉山地质图和一个地层剖面图,还找到了大量化石。在这短暂的时间中,赵先生不但把峨眉山的地层划分出:震旦系、寒武系、二叠系、二叠系玄武岩,以及三叠系、侏罗系等层位,而且比较准确地阐明了峨眉山的地质构造。这一辉煌成就即使拿今天的眼光看来,也是令人惊叹的!这是中国地质界早期的巨大的、最突出的成就之一。

韩博士研究了峨眉山,花的时间比赵先生更多,而且有两位中国助手同行。其所获成果已在中山大学刊物上发表。今天平心而论,韩的图件比赵的更精确一些,韩并且在震旦系之下发现了花岗岩。但是在地层和构造方面他的成就没有超过赵先生,或者可以说,他是接受了赵先生的主要结论。韩博士是瑞士地质大师老韩墨的儿子,当时己世界闻名,来到地质事业才开始不久的中国,显然他是自负不凡的。那晓得无意中遇到一位年青的中国地质学家赵亚曾,对他进行了重要的帮助,这确实出乎他意料之外。所以韩对赵十分钦佩,私下表示“甘拜下凤”。

敏锐的野外观察者

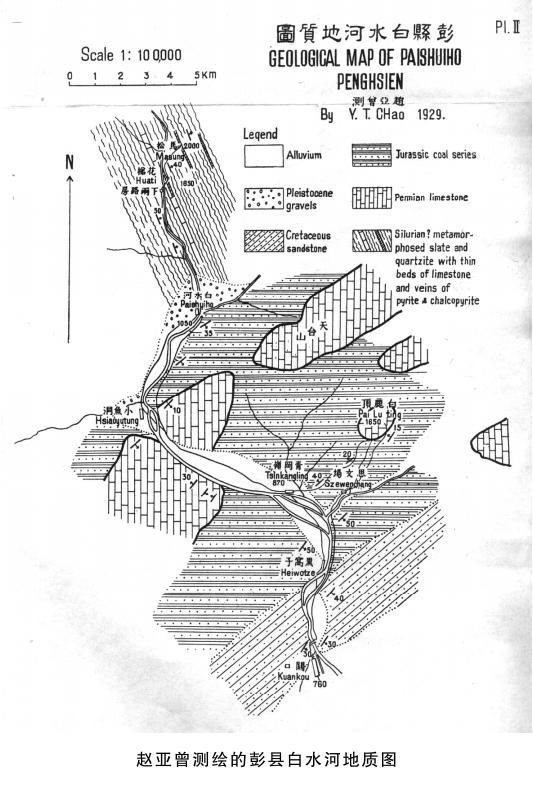

不少外国朋友和赵先生通信。都公认他是一位杰出的古生物学家,而不知赵先生也是一位构造地质学家,一位锐敏的、精密的野外观察者。前面已经说过赵先生对峨眉山地质构造的正确认识,不过峨眉山构造究竟比较简单。在峨眉山工作之后赵先生的求知欲仍锐不可当,跟着就去构造非常复杂的彭县白水河铜矿地区进行调查。当时成都的外国教会人士在彭县白鹿顶建立了一个避署基地。赵先生由管理该基地的某君邀请到该地小住。他趁此机会花了几天工夫,研究了白鹿顶周围的地质。他发现在白鹿顶、小鱼洞、天台山等地,二叠纪石灰岩逆掩在侏罗纪煤系(现在认为是上三叠统)之上,造成一系列的飞来峰。在赵先生的地质图和剖面图中(见中国地质学会志第八卷第一期,1929年出版),这些飞来峰被清晰无误地勾画出来。这是中国地质学家第一次揭示阿尔卑斯型飞来峰构造在中国境内的存在。赵先生的发现为后来的工作打下了初步基础。

我们知道,翁文灏先生1928年在北票地区工作,发表了文章,认为那里有发展良好的纳布构造。但经过后来的详细填图工作,证明翁先生的报导是跨大了。

赵亚曾先生还指出,白水河地区有一个东北西南走向的大断层,把变质岩系和侏罗纪煤系分开。我们现在知道,这个断层就是龙门山深断裂。赵先生的意见被证明是完全正确的。

壮志未酬身先死

赵亚曾先生追求真理的愿望,和在大自然中进行科学探险的雄心,是无止境的,是永远得不到满足的。真是雄心勃勃,锐不可当。正因为如此,他才不怕生活艰苦,不伯长途跋涉,正因为如此,他才敢于冒着生命危险,在土匪如麻的四川,特别是云南境内,冲锋陷阵,一往无前!

云南地质十分复杂多样。在北京时,赵先生曾聆听过丁文江先生叙述他如何在云南东部进行地质调查工作,并提出很多地层、古生物、地质构造、矿产分布上的问题,希望赵先生以他在地层和古生物学上的丰富知识,前去该地区解决这些问题。也就是说,一旦入了宝山决不能空手而归。所以当我们在四川叙府小住,准备进入云南之前,赵先生就对我说:云南贵州都是地质学上的处女地,我们来了要尽量多跑些地区,多收集些实际材料,努力解决几个重大问题、因此他决定我们两人应当分路进行工作、他由叙府南行、经老鸦滩到昭通,再南行进入滇东,我由叙府东南行,经云南镇雄,再转入贵州西北部。1929年9月底我们分手出发了。和他同行的是一位年轻的仆人和助手徐承佩。和往常一样,他一路测制路线地质图,一路采集化石标本,每天大概步行三四十里路。行抵昭通县闸心场,投宿在佛德盛栈。晚饭后约莫十点钟过,赵先生把当天笔记整理完毕后,正准备就寝,突然间土匪十多人,手持枪械,闯人栈房,先把徐承佩拘留起来,然后到上房寻觅赵先生。赵已闭门。于是土匪隔门连放数枪,子弹射入赵先生脑部,当即倒地陨命。

当时我正由贵州毕节北行,转入川南。在叙永县收到徐承佩君快信,始知赵先生惨遭杀害。我悲痛万分!觉得赵先生这样的好人,得到这样的下场,“天道”太不公平了!出师未捷身先死,长使英雄泪满襟,这是我当时心情的写照。

赵先生的一生是短暂的一生,是光辉的一生,他为地质科学而牺牲了自己年轻的生命,这是值得我们永远纪念的。赵先生死后同仁们在北京西城兵马司、原地质调查所的前院,为他竖立了一个大理石纪念碑。在文化大革命中这个碑石被搬走了。我不揣冒睐地建议,在云南昭通县闸心场为他竖立一个新碑。

赵亚曾先生永垂不朽!

作者:黄汲清,原刊于《地质论评》1980年第26卷第2期

汇编于《却顾所来径——中国古生物学家的化石人生》一书

编辑:常君滢