我在地调所里的地层古生物室工作,研究内容包括海相三叠系地层和瓣鳃类化石、泥盆系地层研究于第四系洞穴层的发掘三个方面。

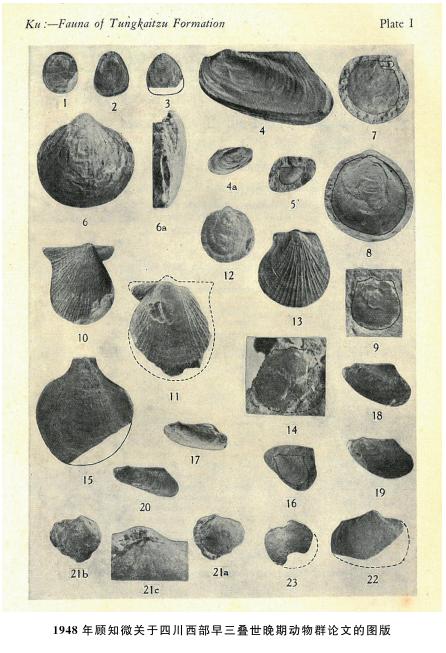

海相三叠系地层和瓣鳃类化石的研究,是我解放前主要的地层古生物研究工作。起因于1944-1945年在川西的工程地质调查。这一调查,是围绕着大(渡河)马(边河)间过水隧道的隧道地质进行的。隧道的入水口,计划设于乐山县铜街子镇的东南,出水口在犍为县的黄丹镇附近,隧道所经岩层的绝大部分是海相三叠纪地层。我对海相三叠系地层和古生物的工作,即从此区三叠系最下的铜街子组开始。野外调查后对铜街子组中动物(初两种为腕足外,其余均瓣鳃类)化石的研究结果,铜街子组时代为早三叠世,修正了许德佑先生前所拟定铜街子组属早期中三叠世的安尼锡克期的地质时代。因此我将研究结果,写成“关于铜街子系”和“川西铜街子建造之晚期下三叠纪动物化石”两篇论文。原计划还要研究铜街子组以上的此区三叠纪动物化石,但因这些地层大部分为灰岩,所夹较软的页岩无多,其中所得化石也不多,再加其他工作干扰,因而未能进行更上层三叠纪动物化石和地层的研究。此区地层还被较详记叙于“四川大渡河(铜街子)与马边河(黄丹)间水力发电工程地质报告”中,但这一报告主要由曾鼎乾同志写作,我只协作而已。

1945年对川东歌乐山洞穴沉积层中骨化石的发掘。发掘系与王存义同志合作进行,所得骨化石由已故杨钟健先生鉴定。在化石发掘与鉴定之后,我曾写成《四川巴县歌乐山之洞穴层与地文》一文和《四川歌乐山人类遗迹之再度探寻》的学术通讯;在后一通讯中,未能确证古人类遗迹的存在,但通讯题给人一些误示。

以上三方面地层古生物工作的共同特点,是它们基本上均属“纯学术性”的。解放前我在南京市郊区所进行而无论文结果的海相三叠系的地层和化石的工作,性质也相似。只是川西大渡河下游的地层工作,有些与当时对水力资源的开发有关。

这些工作,与我解放后全心响应号召,参加煤与油、气等矿产探寻的地层古生物工作呈鲜明的对比。解放前的地层古生物工作,基本上是脱离生产经济建设的“悬空”式的。这也是当时政治环境下的一种反映吧。

1949年全国大陆解放,我思想也得到解放,曾与已故尹赞勋先生检讨我们过去钻在研究圈子里是“悬空式”脱离实际,工作与国计民生联系不多。1950-1955年,我诚心诚意参加了调查豫西、冀南和阴山三个煤田工作,尹先生也曾一度到山西做煤田地质工作。1955年初夏,始回到地层古生物专业。

我回到地层古生物专业后,主动与国家急需相结合,放弃了海相三叠纪地层和化石的工作,转而从事中、新生代,或更准确地说,是侏罗、白垩两纪非海相地层和双壳类化石的工作,因为它们与煤、石油等能源的探寻关系更多,除葛利普(A. W. Grabau)外,我国很少有人做过。那时我认为,葛虽已入中国籍,但他来自北美,所研究我国淡水化石,数量既不多,均是别人所采,且限于行动不便,不能实际观察地层,因而化石研究有时难联系地层实际。例如1923年对鄂西淡水双壳类化石的年代鉴定,在50年代后期已证明并非正确。由于这样的看法,我在60年代前后,就对日本古生物学者所做的我国或东亚的中生代非海相化石的研究,参考较多。

开始研究我国侏罗、白垩两纪非海相地层和双壳类化石后,曾到过这两纪地层的许多出露地区,其中工作较久而系统的是浙江和黑龙江东南部两区。因葛利普和日本学者所研究这两纪地层和化石的模式产地都在中国东部,我调查和重查的地区也就都在中国东部。

不幸的是,主要由于对淡水化石费尔干蚌( Ferganoconcha)与额尔古纳蚌( Arguniella)的区别关系未能掌握,也由于对海相侏罗、白垩两纪双壳类化石的研究不足,我在这两纪的一些非海相化石和海相的雏蛤科(Buchiidae)的研究中有误,导致了我对我国这两纪地层界限确定的错误,将黑龙江省东南部的龙爪沟群和许多应属于下白垩统的地层,如辽西的热河群,定为侏罗纪地层。直到1989年,得力于英国N.J. Morris与我共同的博士研究生沙金庚同志的帮助,我清楚认识到这些错误,于1994年在英文著作《中国黑龙江东南部龙爪沟群与鸡西群双壳类化石的修正研究》中,进行了改正。沙金庚同志能青出于蓝而胜于蓝,对于他的功绩,我感到由衷的欣慰。深入检讨我上述错误的指导思想,其中还有根源于“推翻权威”的过“左”思想,以致对葛利普工作做了过多的否定。

作者:顾知微

汇编于《却顾所来径——中国古生物学家的化石人生》一书

编辑:常君滢