袁复礼老师是在中国第一位讲授地形学(后来称地貌学)课的人。他是最早系统地讲授W.M. Dvais和D.W. Johnson的地貌发育过程从幼年到壮年而老年这一学说的人。用有生命的概念来解释无生命的地球表层的地质发育历史,使中国地质界人们耳目一新,所以在30-40年代的地质报告中,许多都是在最后要讲一下地形的发展史,可见当时这一学说影响之大。

把不同地貌部位的沉积物的研究与地质时间结合起来,更多地从时间角度研究中国最新地质时期的地质事件,亦即地文期的研究在学校中的传授也是从袁复礼老师开始的。

尽管袁老师的成就和学问是多方面的,大家都认为袁老师是我国当代地貌学和第四纪地质学的开山祖师。这还因为他是D.w. Johsnon的学生,而D.w. Johsnon是继承W.M.Davis在哥伦比亚大学的教授。袁老师就是出自他的门下。

新中国成立之前,第四纪这个名字不很流行。有时把它包括在新生代地层中叫做更新统。1954年北京地质学院的苏联专家B.H. S. I I. IIaS}HHOB教授,准备在学校讲授第四纪地质课。并邀请了袁老师和中国科学院地质研究所的侯德封教授以及杨钟健教授等一同发起推动第四纪地质的研究。如果从这一时期算起,袁老师也是新中国第四纪研究的开创者之一。

1954年我在青海龙羊峡参加调查水库坝址地质的时候接到侯德封先生的电报叫我到一三门峡去,电报上未说做什么。当我赶到三门峡时发现北京地质学院与袁老师一起工作的杜恒俭先生,袁老师和B.H.naBIJHHoB教授的研究生刘敏厚、刘鑫三人,古脊椎动物与古人类研究所的周明镇教授和胡长康、黄万波同志,植物所徐仁教授的助手宋之现同志等都早已在那里了。这是新中国最早一次多学科的综合的第四纪调查研究,把地质、地貌、新构造、古人类、古脊椎动物、孢粉和古植物学等不同学科组织在一起共同研究第四纪问题,为三门峡水库的水土流失和坝区地质服务。这是在袁老师、侯先生的思想指导下首次开展的第四纪研究的方法论上的一次跃进。这种多学科研究从此成为我国第四纪研究的传统。这在当代第四纪研究中已成为一种风尚。

从三门峡的第四纪研究开始,袁复礼教授一直是我国第四纪研究方面的导师,培养了大批学生、研究生。如果把袁老师在清华大学、西南联合大学、过去他教过的学生也都算上,半个多世纪以来袁老师的弟子可以说是桃李满天下。受过袁老师教诲的学生之多,成绩之大恐怕在国内没有人能够比得上。也只有这样才可以看出来袁老师为中国的第四纪和地质科学的发展所花费的心血和做出的贡献的份量和意义。作为袁老师的学生,把老师对我们的教诲中的点滴心得做一回忆,以表达对老师的怀念和敬仰之情。

1938年我在昆明西南联大地学系读书。当时物质生活很苦,但精神生活却很充实。同学们最喜欢的课程是到野外做地质实习。袁老师是一位经常带学生到野外实习的教授。除了他那丰富的野外经验和渊博的知识之外,同学们最喜欢的就是听袁老师谈他的新疆之行了。

袁老师在新疆的工作(1927-1932年)对于我们这些学地质的学生来说真是一部传奇故事。拉着骆驼在荒无人烟的戈壁滩上步行几千里,一步一步地从北京走到新孤。为当地老百姓找水,被奉为神明,外国人找不到的化石他能找到等等。大家一谈起袁老师的新疆考察,就觉得天地更开阔了,大自然更可爱了,地质工作更有兴趣了。我们国内不乏著名的野外地质工作,像丁文江的贵州调查,赵亚曾、黄汲清的横穿秦岭的工作,谭锡畴、李春显的西康之行等等。但袁老师的新疆的工作是和外国人一起做的,是和有名的探险家sven Heidn一起做的。这就更引起我们的兴趣。因为当时,在地质界颇为流行的一个故事是,丁文江曾在《地质汇报》的一卷一期中刊登过著名地质学家德国的F. von Richthofen曾在他的《中国》(1877)这部讲中国地质的巨著的序言中的一段话。我那时听徐煌坚先生说的大意是,中国的知识分子,喜欢在窗明几净的书房中吟诗作画,而不喜欢野外工作,若干年后在中国其他科学或可发展,唯地质学不可能有大的发展。丁文江先生于1919年刊登出F. von Rihcthofen这些话的意思是激励中国的地质工作者奋发图强。

最近核对了一下《地质汇报》上刊登的F. von Richthofen的德文原话,请人译出其意思是,“中国的知识分子是迟钝的,对快速发展的社会是持续的阻碍,他们不能在民间传统的成见中使自身的行为得到解脱。”“步行在他们的眼里是低贱的。地质学家的工作更是放弃了所有人类的尊严。”

F. von Richthofen当时这些话可能是看到清朝腐败的官僚以及满脑子八股文的知识分子而发的。他这话是片面的,但这些话无疑也是对中国知识分子的一个挑战。

丁文江先生本人就是一个很好的例子,回答了F. von Richthofen的挑战。他曾在贵州从事多年野外工作。但最使我们感到兴奋的还是袁复礼先生的新疆之行,更直接地回答了这一挑战。顺便提一下,Sven Hedin还是F. von Richthofen的学生。

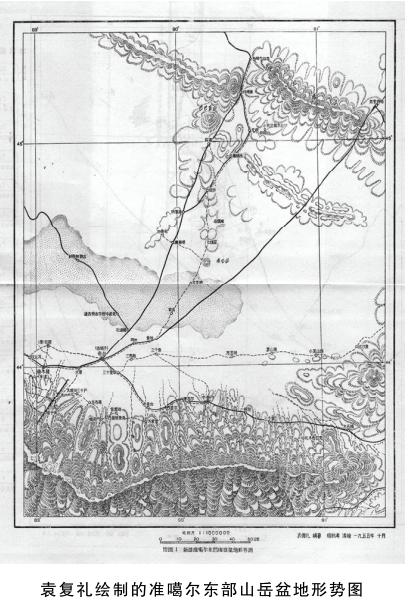

在50年代,我曾有机会在南京中央研究院看到一些中瑞西北科学考察团的档案。看到一些幅袁老师从内蒙古开始自己亲手测制的路线地质图的底稿。我们在学校时受过一些测量训练,作为一个地质工作者看到那一幅幅底图上记载的一个个测点和在图上所做的注记等,深深感叹作者当时曾花费的心血和力气。谁能说中国的知识分子视步行为低贱呢?袁老师是老一代中国地质学家回答F. von Richthofen挑战中最具有代表性的代表。

鸦片战争,中国输了,但有那么一批不服输的人,立志革新;甲午战争,中国输了,又有一批不服输的中国人,立志改革; F. von Richthofen时代的外国人看不起中国的知识分子,中国人不服输,就是要在他认为中国人做不到的事中做出成绩来。这种不服输的精神就表现在袁老师在中瑞西北科学考察团的工作中,他的骆驼队很少迷路,或找不到宿营地,而其他的外国人的骆驼队,虽然条件不比他差,但却时时发生找不到宿营地的情况。袁老师在新疆发现了脊椎动物化石,Sven Hedin等认为天寒地冻没法子发掘,而袁老师用热水浇开了冻着的地面,硬是把化石采出来了。这些小故事袁老师常在课堂上、野外实习时,给我们讲一讲,他讲得是那么风趣,那么悠然自得,既充满自信又无意伤害别人。这种大家的风度,随着时间的流逝留给我们的印象却是与日俱增。

袁老师真是一位不服输的地质学家。

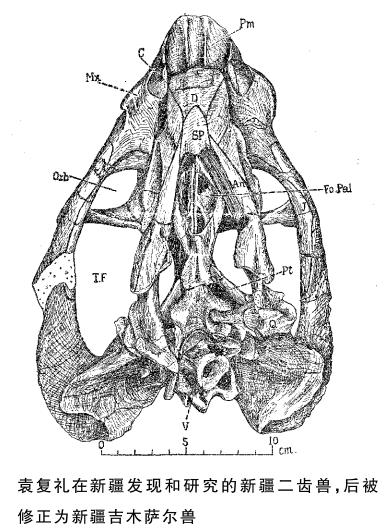

袁老师在新疆的工作,可惜因为抗战开始,八年烽火,流离颠沛,许多工作未能出版。但也不完全如此,像他与先师杨钟健先生的真挚友谊和合作就是其中很可贵的一个例子。对此已有杨新孝同志专文记载。

袁老师以一位地质学家的身份,独自一个人在困难的条件下能采集到这么众多、可供鉴定研究的骨化石,实在是一件了不起的事情。这与当年美国人组织的中亚科学考察团在蒙古所做的发掘相比较,就更使我们了解到这一工作的了不起。美国队有众多的古生物专家和采集化石专家,和优良的设备,在地质条件比较良好的情况下,他们的所得固然不少,但如果以个人的成绩来计算,他们的贡献远远赶不上袁老师的工作。

虽然采集古生物化石,有时会使人觉得多少有些碰运气,但实际上这也可以说是全部地质知识具体运用的一种结果。不仅需要有古生物学、地史学的知识,还需要沉积学和构造地质学等等学科的知识,并且最重要的一条是要能够把这些知识运用得好,能真正在实践中发挥作用。这可不是一件很容易的事情。从我个人在先师杨钟健先生教导下,所做的一点采集工作的经验来说,更能体会袁老师在新疆的古脊椎动物发掘工作的科学价位。

袁老师当年采集的标本仅古脊椎动物一项就有72具之多,经研究分属于许多新的种属。这是半个多世纪以前他个人发掘所得。如果把他的工作与他以前的人在新疆的工作来比,那当然是前无古人了,就是与他以后的人的工作来比虽然不能说是后无来者了,在这半个多世纪以来,众多的地质学家和古生物学家所获得的材料虽然不少,也有一些新种新属的发现,但从古生物学来说超出袁老师所获得的范围确实不算是很多。新疆中生代古脊椎动物学的面貌可以说在袁老师的工作的基础上已经有了一个轮廓了。至于它在地质学和古生物学上的重要意义,就不在此多说了。

这件事使我想起多年以前,老师在讲授野外地质课的时候曾讲过的一条地质工作“原则”。袁老师讲到一个地质工作者到野外工作时要想到以后可能永远不会再来此地了,所以应该把所有应该做的、能做的工作全都毫无遗漏地全部都做了。而且还要达到在自己的工作之后,后来的人来到此地已没有什么可以做了的地步,这样才是一项比较好的野外地质工作。这是一个很高的要求,我们往往很难达到。但袁老师在新疆的古脊椎动物化石的发掘工作确实达到了他所说这一原则的要求。

南开中学前校长张伯菩在1934年开学时给我们学生讲话中讲到教育家“南开之父”严范孙先生时说,“有人说,旁人读书读到手上来了,能写能作,或是读到嘴上来了,能背能说,而严先生读书真能见诸实行。”

袁老师的博学多才是大家所公认的,他在西南联大除教过普通地质、构造地质、矿床学、地貌学、野外地质、地图投影等许多课程,可能除了古生物学外他都教过,但他的古生物工作却是如此出色。

再看看袁老师实测过众多的地质地形图,看过不少矿,找过地下水,做过工程地质,采集发掘过古生物化石和做过地层工作,他还对当时鲜为人知的新石器和旧石器第四纪考古研究做了开拓性的工作。每一件工作都能像在新疆工作一样的出色。老师做为南开中学第一班的毕业生真不愧是一位象老校长张伯菩所说的那样“是中国一个有学问的人,但是他所以能为人佩服是因为他能够务实。他念书是把书念在身上,不是念在嘴上或手上的。”

袁老师真是一位把地质学念在“身上”的地质学家。

我在学校时,听袁老师的课不算多,和老师一起出去实习也不多。但使我印象最深刻的一件事是从一块鱼化石引起的。1946年,我开始跟杨先生学习古生物时在标本里发现了几块化石,当时对它是脊椎还是无脊椎动物都不知道。标签上写的是采自云南婆兮。一天顾知微先生来看到这些标本,说这是袁老师找到的。原来袁先生和他们一同去婆兮工作。遇到一个露头,袁老师就讲起来了,大家都知道,在野外一块普普通通的石头别人也许毫不注意,老师能讲出许多道理来;路过一条小河流水,他可以告诉你,这上游可能在淘沙金,因为本来是清水的,现在变浑了;看见埋在土里的碎陶片,他可以讲到几千年前彩陶的制作和它的型式与古希腊双耳陶瓶的关系。这一次在婆兮袁老师在一个泥盆纪地层的露头前面讲起化石。他讲到在灰岩,或泥质灰岩,有软硬相间的不太厚的层面上,常常由于风化的关系软的岩层凹进去了,而硬的岩层在上下形成一个台阶,有时化石被风化出来停留在这个台阶上。可不要错过在这里找化石的机会。一边说,一边用手做一个示范动作。往露头处一摸就摸到了这个化石。当时大家都觉得袁老师真是“神”了。怎么他说什么就实现什么呢!

这块化石拿回来以后,经尹赞勋先生看了说不是无脊椎动物,后来转到杨先生这里来了。我当时初学古脊椎动物,定名为亚洲棘鱼(Asiancanthus multituberculatus),后来刘示范同志订正了它的归属。

这块化石的出现,在我脑子里不断地盘旋着,它很能代表袁老师的许多动人的地质事绩之一。它说明什么呢?是偶然的发现吗?既是又不是。是知识渊博的结果吗?既是又不是。总觉得袁老师的这一发现代表着老师地质生活的一些什么!从在美国填制地质图开始,到考古地质,到五年之久的新疆之行和长期的地质教育工作,在这漫长的半个多世纪的时间里他有许许多多的工作和动人的,有时是神奇般的故事。这些出人意料的、使人兴奋的事件聚集在一起说明了什么呢!每当我们想到袁老师在野外和岩石打交道时候的音容笑貌,便觉得袁老师留给我们最具有感染力的印象是,他是一位把地质溶合在自己的生活和生命中的地质学家。袁老师对地质的热爱和地质对他的回答可以说达到了“相看两不厌,只有敬亭山”的境界。

袁复礼老师真是一位能够和大山岩石谈话的地质学家呀!

作者:刘东生,原刊于《第四纪研究》1993年第4期

汇编于《却顾所来径——中国古生物学家的化石人生》一书

编辑:刘琮滢