2018年10月9日,我曾经的同事,中国地质科学院地质所研究员吕君昌博士意外去世,享年53岁。

对于我,对于许多同仁,君昌的离去太过突然。知道他疾病缠身,曾经想去探望,但没能成行,后来听说他情况转好,稍感心安,不想突然传来他去世的噩耗。在他最后的日子里,没能见他一面,深感内疚。

现在想来,也许另外一件事情让我更内疚。我硕士论文涉及的一件标本采自甘肃酒泉马鬃山地区,是一件较为完整的鹦鹉嘴龙标本,由董枝明先生交与我研究。在20世纪90年代初,董枝明先生和日本福井恐龙博物馆的东洋一先生共同组织了中日丝绸之路恐龙考察,吕君昌是科考队主要人员。这件标本采自马鬃山地区出露的早白垩世地层中,虽然我没有当时的野外记录,但猜测吕君昌应该是采集者,或者至少是采集者之一。从这个角度,我有欠于君昌,因为依据这一标本,我于1997年发表了自己命名的第一种恐龙,但在发表的论文中,我没有致谢君昌。我的论文发表于董枝明先生主编的《中日丝绸之路恐龙考察》专辑中;在同一专辑中,君昌也发表了他命名的第一种恐龙,马鬃山原巴克龙,化石也采自马鬃山地区。

我第一次见到君昌是在1992年夏天,细节已经不记得了。1993年我们也许曾经短暂共用过一间办公室,位于古脊椎所旧楼4层中间区域。由于四层有住户,楼道堆满杂物,脏乱不堪,非常阴暗,办公室沿墙摆满办公桌,也是阴暗杂乱,好在办公室中的录音机总是播放音乐,能带来一些鲜活的色彩。

1993年底搬到古脊椎所新楼5层,我和他成为了隔壁,那之后的记忆逐渐开始清晰。君昌的办公室在北面最东头,是一间大办公室,与其他几个年轻人共用。在我的印象中,和他谈话次数不是太多,一个原因是他山东口音浓重,谈话费劲;另一个原因是他常出野外,我们见面较少。尽管如此,由于研究方向一样,我们的交流还是较其他人为多。

我第一次工作性质的野外是与吕君昌一起,同行者还有尤海鲁。那是1994年,当时国家决定建设三峡大坝,要进行淹没区的脊椎动物化石普查,我们承担的任务是调查三峡库区中、上侏罗统的沙溪庙组中的脊椎动物化石。野外始于重庆,一路沿江而下,一直到宜宾。在野外期间,君昌走路快,眼睛尖,是我们三个人中最出色的一个。不过,即便有他这样的野外工作佼佼者,我们依然几无收获。

我第一次采到有重要价值的化石也是和君昌一起,那是在1995年初夏,参加赵喜进先生组织的在河南南阳和邻近的湖北郧县地区的野外调查和发掘,参加人员还有黄万波和时福桥。时值这里白垩纪中期的恐龙蛋化石发现不久,我们的工作目标既有当时全国有名的恐龙蛋化石,也有这里相对少见的恐龙骨骼化石。这次野外,君昌给我留下了更深印象,他修长的腿移动很快,上坡下沟非常轻松,手里拿着的地质锤从不闲着,总在敲打地层中异样的出露物。

在西峡,我们见证了后来在美国《国家地理》封面上出现的那窝巨型长形蛋化石的发现;在内乡,我们采集到一件禽龙类头后骨架化石标本,这也让我有机会和君昌一起共同发表了一篇论文。我印象最深的是另外一件标本的采集,这是一件伤齿龙骨骼和蛋化石保存在一起的标本,是中国发现的唯一的伤齿龙孵卵标本。记忆中这可能是我第一次制作皮套克,至今脑海中还有君昌站在我旁边,往橡胶盆中捧送石膏粉的样子,甚至还能记得双手放在石膏浆中的那种温暖的感觉。

1996年,我和他一起参加了董枝明先生和东洋一先生组织的中日蒙戈壁恐龙科考项目。遗憾的是,当时我和董枝明先生一起去了蒙古南戈壁,而君昌则留在国内,负责在内蒙古西部的野外工作。这一项目导致了一些保存极其精美的恐龙化石的发现,包括后来他和小林快次博士一起命名的董氏中国似鸟龙。值得一提的是,在君昌的早期研究工作中,他已经开始使用CT数据。比如,1999年他使用医学CT,观察离龙类化石中保存的鼻腔结构,这在当时的中国,甚至国际上,都是罕见的。

2000年,君昌决定去美国深造,攻读博士学位。他去了位于美国德克萨斯州的南方卫理公会大学,师从著名古脊椎动物学家,北美古脊椎动物学会前主席Louis L. Jacobs。他花费4年时间完成学业,在学成之后,去了中国地质科学院地质所,继续从事翼龙类和恐龙类等中生代爬行动物化石的研究。

一如他野外工作风格,君昌写论文速度很快。2004年进入地科院工作后,他进入了科研高产时期,有时一年发表第一作者的论文数量达到十几篇,速度堪称惊人。实事求是的说,在取得许多科研成果的同时,他的高产也带来一些负面效应,一些论文当中的疏忽招致了批评,但这没有妨碍他成为翼龙类研究方向国际上最活跃的学者之一,他接连取得了一些有世界影响的成果,包括发现显示模块化演化现象的达尔文翼龙和发现有助于辨识性别和推进我们理解翼龙生殖行为的翼龙化石。

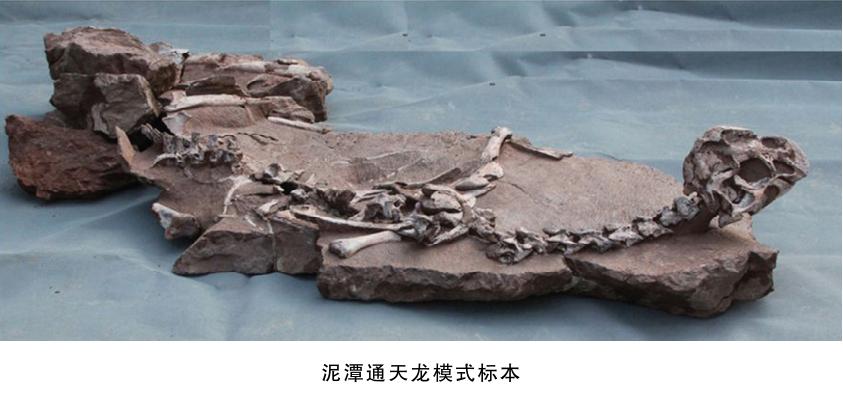

君昌在恐龙类研究方向也是成果多多,尤其值得一提的是河南汝阳和栾川地区的恐龙研究成果,发现的重要物种有汝阳龙和栾川盗龙等。在他的帮助下,河南地质博物馆也建立了自己的研究队伍,成为了中国古脊椎动物学研究的一支重要力量。

由于各种原因,君昌在地科院工作期间,我和他很少有机会见面和交流,偶尔相见,也只能匆匆聊几句,直到2016年重庆云阳普安恐龙化石发现后,我们才终于有机会再次合作。2018年4月,应重庆地质环境研究院魏光彪博士的邀请,君昌、尤海鲁和我一起来到重庆,开展云阳普安恐龙化石的研究。这离上次我们三人一起来重庆已经20余年了,再次聚首,嘘寒问暖,感慨万千,但也兴奋异常,几天时间如白驹过隙。分别时,我还特意嘱咐君昌注意身体,因为那时已经知道他有较严重的糖尿病,但没想到,不久之后,他的病情加重,又患上由糖尿病引发的肾病。

现在想想,君昌在正当英年之时,身体状况变得如此,与他的工作和生活习惯有关。一直以来,他工作极其勤勉,付出程度常常超出身体极限,是典型的拼命三郎,同时生活上没有调节,不知道适当放松。在云阳项目开展期间,他甚至只能抽国庆假日时间去重庆看标本;就在他去世的当晚,他还在指导学生和写作论文。

其实就在君昌去世前几周,他还曾电邮我,要一篇论文的电子版本。我当时知道他身体状况有恢复,尽管如此,在我电邮他论文电子版本的时候,还是询问了他的身体情况,但没有收到回音。那几天,我心里还说,这家伙,怎么也不回个音?没有想到,这居然是我和君昌的最后一次交流。

君昌的葬礼在2018年10月11日举行。在葬礼上,我遇见了来自不同单位的同仁,也遇见了许多来自外地的同行,甚至还遇见了日本北海道大学的小林快次和韩国汉城大学的李永南,他们是君昌的长期合作者和师兄弟,专程从各自国家匆匆赶到北京,来见君昌最后一面。在行告别礼时,看着他静静地躺在鲜花丛中,我实在控制不住自己,眼泪不禁涌出,君昌就这样离我们而去了,这实在难以接受。

葬礼结束后,我赶往重庆,继续君昌未竟的云阳恐龙事业。在去往机场的路上,我忍不住写了下面几句话:

悼君昌先生

亿万岁月不觉远,五十余载却恨短。

龙骨伴酒未尽兴,空余遗憾来世还。

作者:徐星,原刊于《化石》2019年第1期

汇编于《却顾所来径——中国古生物学家的化石人生》一书

编辑:常君滢