-

澄江动物群——特异埋藏化石系列之二

澄江动物群化石位于中国云南昆明澄江,时代大约为530百万年前的早寒武世。从1984年南古所侯先光第一次发现它到现在,虽然仅仅二十几年,澄江却已成为一个与布尔吉斯齐名的特异化石保存库。而2004年陈均远、侯先光澄江动物群化石位于中国云南昆明澄江,时代大约为530百万年前的早寒武世。从1984年南古所侯先光第一次发现它到现在,虽然仅仅二十几年,澄江却已成为一个与布尔吉斯齐名的特异化石保存库。而2004年陈均远、侯先光、舒德干也因为对澄江动物群的杰出研究而获得了国家自然科学一等奖。

澄江动物群主要埋藏于泥岩中,有大量的软体印模保存,但有机质保存较少,其中大约50米厚的帽天山页岩中保存的软体化石最多。在早寒武纪,澄江位于赤道附近,由于有许多原地保存的腕足类以及食泥动物化石,因此普遍认为这些生物可能生活在温暖的浅海泥底。帽天山页岩中的斜层理等层序构造也说明了这些生物可能是被泥流突然埋藏的。而澄江动物群中发现的生物类群与布尔吉斯页岩中的生物类群非常相似,但时间更早一些,而其中发现的完整奇虾、昆明鱼、海口鱼等更是具有重要意义。澄江动物群记录了寒武纪大爆发的宏伟场景,为研究生命起源于进化形式提供了重要线索。

澄江动物群化石主要埋藏于1-2厘米厚的泥质页岩中,软体轮廓大部分作为铝矽酸盐薄层被记录下来,原生物体含磷的部分风化后被赤铁矿交代呈红色,而生物结构也普遍被压缩成薄膜状。一些原地保存的腕足和蠕虫也说明这些化石是被快速埋藏且原地保存的。快速埋藏导致生物窒息死亡,而一些动物简短的运动痕迹也说明的他们曾试图逃离这个快速埋藏过程。缺氧可能导致了生物窒息死亡,抑制食腐生物的活动甚至减缓腐烂过程。有假说认为可能是腐败微生物产生的微生物席导致了化石的最终保存。这里缺少黄铁矿,因此这里被认为是一个无硫的还原环境(真的是吗?)。但也有研究认为是盐度的梯度变化抑制了食腐生物并最终有利于化石的保存。尽管假说很多,但对于澄江动物群真正的埋藏原因仍然缺少证据。

补充:3月26日更正(感谢黄老师):

澄江动物群主要埋藏于泥岩或砂岩中(泥岩或者说页岩,砂岩里只有些遗迹了),有大量的软体印痕(好象印模更好点,埃迪卡拉叫印痕)保存,但有机质保存较少(化石里当然基本没有有机质了),其中大约50米厚的帽天山页岩中保存的软体化石最多(一般指的澄江动物群就在帽天山页岩段)。在早寒武纪(世!!),澄江位于赤道附近,由于有许多原地保存的腕足类以及食泥动物化石(不确定),因此普遍认为这些生物可能生活在温暖的浅海泥底(因果关系好象不对)。帽天山页岩中的波痕等沉积构造(好象是层序构造吧)也说明了这些生物可能是被泥流突然埋藏的。

澄江动物群化石主要埋藏于1-2毫米(厘米)厚的泥质页岩中,软体轮廓大部分作为铝矽酸盐薄层被记录下来,生物组织主要被富铁的粘土以及赤铁矿取代(说的不太通),而生物结构也普遍被压缩成薄膜状。这里缺少黄铁矿,因此这里被认为是一个无硫的还原环境(新鲜面上有黄铁矿的,我们看到的风化后的)。

问题很尖锐啊,有些是我被材料误导了,有些是我自身知识不足阿,比如印痕——印模,早寒武纪——早寒武世~~~~~~由于很多内容是翻译国外文字材料,全文问题太多无法更正了,请大家自己对比补充材料学习吧。

底栖固着生物

浮游双瓣壳节肢动物生态

海口虫生态

昆虫远祖的远祖-抚仙湖虫生态

灰姑娘虫(上)和谜虫(下)生态

海绵动物化石

那罗虫化石

那罗虫生态

奇虾化石

奇虾生态

微网虫化石

微网虫生态

西大动物化石

云南鱼化石

云南虫生态

(本文为化石网论坛精华帖,由网友chxzh3360提供,仅供大家学习参考。)

编辑:常君滢

2022-11-24

-

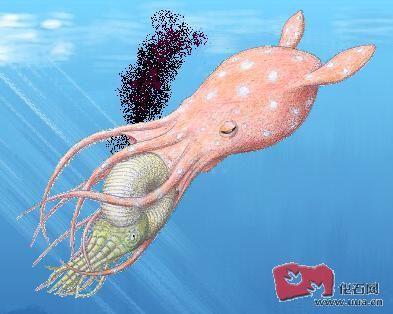

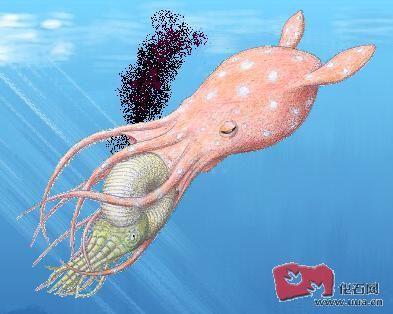

章鱼的起源

早期头足类化石予人感觉就是难以理解及充满神秘感 , 因为这种动物自身的柔软身体组织难以成为化石, 柔软易脆的化石结构亦使头足类化石变得罕有。它们的化石仅只被发现于伊利诺伊州(二亿九千六百万年前地层)早期头足类化石予人感觉就是难以理解及充满神秘感 , 因为这种动物自身的柔软身体组织难以成为化石, 柔软易脆的化石结构亦使头足类化石变得罕有。它们的化石仅只被发现于伊利诺伊州(二亿九千六百万年前地层) , 法国(一亿六千四百万年前地层)及黎巴嫩(八千九百万年前至七千一百万年前地层),有关其历史 , 如何演化及发展 , 生活方式等资料 , 我们所知甚少。以下是一些关于早期章鱼的简短理论 ,并有三种代表性的章鱼备受讨论 , 而这些章鱼是几乎被肯定为不表现出单一的遗传世系。

演化

一些微小的时代背景资料或许可帮助我们了解化石。时光倒流至晚泥盆纪(四亿八百万年前至三亿六千万年前),当时实际上所有头足类动物都是属于鹦鹉螺目(nautiloids)。呈现于眼前的是早期的菊石类棱菊石(goniatites)及另一种奇异的鹦鹉螺目成员bactritid。 Bactritid拥有长而直的圆锥形壳 , 具有菊石类及箭石类一定的相似性。Bactritid形成了一个独特的过渡种群并被认为稍后进化形成最新的头足类包括蛸亚纲成员(箭石类(belemnites) , 吸血鬼乌贼类(vampyromorphs ), 枪乌贼类(squid), 章鱼类 (octopus) , 墨鱼类(cuttlefish)及 船蛸类(Argonauta)) 及 菊石亚纲成员ammonites。作为所有蛸亚纲成员共同祖先, Bactritid的壳可能是位于体内的。

箭石类(belemnites)

棱菊石(goniatites)

这些不同种类的蛸亚纲成员都有一个非常重要的共同点 , 它们都有十只臂爪 , 每个成员都以此朝着不同方向发展。箭石类是最原始的代表 , 十只臂爪都被钩子覆盖。吸血鬼乌贼目(Vampyromorphida)成员的其中一对臂爪可能缓慢地变成特长的纤维组织,这可参考现今的活化石吸血鬼乌贼 (Vampyroteuthis)。枪乌贼目(squid) , 旋乌贼目(Spirula),管鱿目(teuthids)及其他墨鱼类亦发生改变 , 十只臂爪中的其中一对成为长长的触手。只有章鱼 , 最为进步的头足类 , 丧失其中一对臂爪。基于臂爪数目一样及两者头部跟套膜的融合, 章鱼是被普遍认为跟吸血乌贼关系较近。此外,有研究蛸亚纲基因的指出 , 章鱼跟吸血鬼乌贼关系相对较枪乌贼类或旋乌贼类较为接近。这概要似乎是第一种章鱼 Pohlsepia是由原始的吸血鬼乌贼目成员于晚泥盆纪演化而来,同时亦丧失了内壳。

至于早期章鱼为何,如何及何时失去其壳,这仍然是一个谜。大多说法都指壳的失去有助章鱼进一步加速寻找猎物及逃避当时的鲨鱼及其他鱼类等捕食者。另一理论指壳的失去有助章鱼较其他鹦鹉螺目及菊石目成员更能开拓更深的水域,原因是水越下,壳内的气体会使壳向内破裂,相反章鱼则不受这种限制使其能潜得越下。尽管这些理论都不足以清楚解释章鱼于深海中殖民为何如此成功,但都制造了许多有趣及不同的章鱼话题了。现存有一种有翅章鱼Stauroteuthis 更有改良的吸盘可产生发光的效果。

Stauroteuthis

早期章鱼迁移至深海是否出于对捕食者的压力(推测约于此时期丧失其瞉),这是一直备受争论的话题 , 因为当时泥盆纪出现了大量的掠食性鱼类如鲨类 , 盾皮鱼类等 , 它们占据着相似的生境并竞争着共同的食物 , 但只有小量化石可证明以上的观点 , 捕食上的竞争是否一个重要因素逼使早期章鱼迁移至深海。另一种理论是,自晚白垩纪大灭绝后, 章鱼避过大灾难并从深海返回浅海。从另一角度来看 , 章鱼是拥有高超的触觉及视觉的生物 ,并且能产生使人震惊的颜色转变 , 这种能力是否源于章鱼迁移深海时所产生是有待商确的,同时这种能力于深海是变得冗赘多余的。

从化石中很难清楚说明这些生物是否拥有色素体及有没有具备变色的能力 , 但这看似是有的。现今的乌贼及章鱼成员都同样具有此能力 , 因而被认为它们的泥盆纪共同祖先bactritids亦具备同样的能力 , 否则我们会看到的是独立的一组成员具备颜色转变的能力(现今的吸血鬼乌贼 Vampyroteuthis 亦同样丧失了色素体 ,主要原因是早已适应了深海的环境而令它们甚少利用 , 最后达至丧失)。

根据我们目前所发现的三种史前章鱼化石,会发现它们身体跟现今深海中的有翅章鱼一样 , 具有一定程度的相似性。例如现今的 Cirroteuthis, Opisthoteuthis扁面蛸及Grimpoteuthis烟灰蛸 ,它们具有短的蜷伏身体及有力的尾翅以作推动。但跟现今这些章鱼不同 , 它们是生活于相当浅 , 温暖或热带水淢 ,被认为可能是生活于底部的居民。这跟上述的深海起源学说也不一定起矛盾 , 缺乏深海章鱼化石的发现也不代表早期深海章鱼是不存在 ,而且并非所有有翅章鱼cirrates是深海适应者。

Cirroteuthis

Grimpoteuthis

扁面蛸Opisthoteuthis agassizii

这看似有翅章鱼cirrate octopuses是最原始及早期的模式 , 但这亦不可能立即决定无翅章鱼 incirrate (non-finned) octopuses 是于何时演化出来的 , 原因是欠缺化石的支持。我们无法肯定究竟是无翅章鱼演化成有翅章鱼,或,反之亦然。但是, 近期Pohlsepia化石的发现或许能带来一些理论。

Pohlsepia mazonensis

Pohlsepia mazonensis是由一位名为詹姆斯.波尔(James Pohl)的人于美国伊利诺斯州(Mazon Creek)发现,这是最早期的章鱼而且被认为有约二亿九千六百万年之久。

一直以来众人认为章鱼世系起源于侏儸纪中期的吸血乌贼 , 直至目前的发现及于2000年的有关Pohlsepia出版发表,章鱼的起源被推前至少一亿四千万年至石炭纪前期的Pennsylvannian时期。最重要的是Pohlsepia清楚指明其是唯一的章鱼始祖及显示最早期的章鱼已具有有翅章鱼 cirrate octopuses的特性。尽管一些值得注意的化石已被发现 , 但章鱼的正确起源是较其于早数百万年前已发生。

化石来自美国伊利诺斯州的石炭纪前期地层,当地含有大量的煤。于地层亦发现了其他鹦鹉螺目化石及拥有鱼雷状的壳,十只臂爪的蛸亚纲Jeletzkya化石。发现Pohlsepia 的所在地积聚了大量淤泥及沉积物因而被认为曾跟海洋交汇形成一个河口三角洲 , 相信这是因暴风雨关系把河中大量的沉淀物冲入海中把海岸及海洋中的动植物迅速掩盖,铁矿石凝固于死动物旁迅速发生。Pohlsepia 起源于埃塞克斯'Essex'的海洋地层而化石中沾染了类似压缩的碳膜小结 , Pohlsepia是美国伊利诺斯州众多化石中的象征。

Pohlsepia 是被认为是最原始的章鱼,拥有十只臂爪 , 其中一对是经改良而其他八只臂爪长度大致相同。这种生物体型非常细小,套膜仅只有25mm长, 35mm阔。Pohlsepia跟现今有翅章鱼一样缺乏内壳 , 这生物有一个袋形的头部(已不能清楚定义了)非常短小的臂爪 。 Pohlsepia亦跟现今的有翅章鱼 cirrate octopuses有些相似 , 套膜上有长且阔的尾翅。化石上保留了腹鳍方面 , 眼 , 漏斗, 颔及齿舌等都可以确认 , 但当中却带有一个模糊的墨水囊 , 现生的有翅章鱼cirrate octopuse是没有这墨水囊 , Pohlsepia臂爪中亦没有钩子或吸盘存在。 Peter Doyle及Joanne Kluessendorf于2000年对其化石公布并一致总结把Pohlsepia划归为有翅章鱼目 Cirroctopoda。

Pohlsepia现存于伊利诺斯州的芝加哥的自然历史博物馆

Proteroctopus ribeti

时光穿梭一亿三千二百万年,到达侏罗纪中期(一亿六千四百万年前, 卡洛维前期) , 寻找另一种早期章鱼 , Proteroctopus ribeti. 1982年这化石样本被发现于法国某地方名为 Voulte-on-Rhone 的泥灰矿床 , 而发现者是一位名为Bernard Riou 的古生物博物馆主管。出奇地,这化石保存得异常完整并容许学者能进行多方面的剖析。

Proteroctopus能惊奇地得以保存有赖于Voulte的独特环境条件 , 于侏儸纪中期的法国 , 除了布列塔尼外(法国西北部一地区) , 整个法国都被浅薄的热带海洋所覆盖。水面下的流动把周边范围的动物带入洼地内的低氧气环境 , 相信这些生物因而被迅速埋葬从而防止生物组织因细菌作用而腐烂 。罕有地, 矿化作用由磷灰石 , 方矿石 , 硫化铁矿及方铅矿组成 , 就Voulte分子水平而言 , 每种矿物质于不同时期逐渐形成于软组织之上 , 铺盖于化石中的不同部分。 因此这铺盖面同时能出奇地保留鱼类 , 蠕虫, 海星 , 海胆 及龙虾等。Voulte保留着其他显著的头足纲动物包括细小的二鳃类头足纲Gramadella piveteaui 化石 , Gramadella piveteaui 被认为是跟旋乌贼目Spirula及枪形目(Teuthida) 世系有关 , 同时亦有最早的吸血鬼乌贼目(Vampyromorphida)成员Vampyronassa rhodanica 。

Gramadella piveteaui

Vampyronassa rhodanica

现时我们终于可看到最为熟悉脸孔的生物了, 过去Pohlsepia 一直改良其臂爪对 ,现时Proteroctopus的八只臂爪已有吸盘的痕迹。液囊状的身体表面出强裂的肌肉且头部不再跟身体分开了, 漏斗状非常显而易见。套膜背后的叶状尾翅标示这生物可能是出色的泳手。基于 Proteroctopus化石轮廓清晰可见,部分学者就表面相似性认为Proteroctopus是吸血乌贼而非章鱼,但这已不是被普遍认同的观点了。

Palaeoctopus newboldi

推后一些,另一种生存于晚白垩纪(八千九百万年前至七千一百万年前)的章鱼名为 Palaeoctopus newboldi (aka Paleoctopus)目前保留着少量化石样本。最初于1896年被伍德沃德Woodward 首次形容并命名为Calais newboldi , 现则命名为Palaeoctopus 。因为Calais 一名是曾被划归为昆虫!跟 Pohlsepia 及Proteroctopus 不同,化石中个体虽非独特但非常罕有。Palaeoctopus被发现于黎巴嫩的Hajoula山区的旧式女修道院下方,现已保存于大英博物馆。

Palaeoctopus存在的时期 , 黎巴嫩气候正是属于亚热带 , 而且黎巴嫩是被沼泽区及河流覆盖并跟海交汇形成三角洲 。 Palaeoctopus 当时应是死于海床之上(位于炎热浅海岸地带)而正好清楚指明当时海水缺乏氧气。基于缺氧 , 大多数海洋生物都难以下潜,因而产生了这些化石 , 例如章鱼 , 海洋生物因自然原因死后向下漂流至海床并被迅速遮盖。自然原因使动物遗骸躺在海床中而很大程度不受食腐动物及细菌作用影响,这有助进一步解释该时期地区为何化石竟可异常的保存得完好无缺。

于晚白垩纪时期, 阿拉伯-非洲板块跟欧亚板块互相碰撞产生挤压效应,从而把旧海床地区升高,最终形成现今黎巴嫩山区。

Palaeoctopus 只于沙岩上留下其薄膜或组织印记,化石中显示这是一种短而矮小的八爪章鱼,但头部则显得模糊。与Pohlsepia 及 Proteroctopus比较, Palaeoctopus头部两旁有一对三角型的尾翅但尾翅较Proteroctopus来得小。触须及其于化石上留下的模糊活动网状痕迹都是可见的 , 而且臂爪上已有吸盘了。基于其跟有翅章鱼类相似 , 这样本是可归入有翅章鱼目(order Cirroctopoda) , 但自成一系,为 Paleoctopodidae。

白垩纪后的章鱼类

在白垩纪大灭绝后有关章鱼的认知几乎是等于零,章鱼于海洋腹足类壳中存有钻孔的证据一直备受广泛的研究。尽管制造这些钻孔的生物缺乏实则化石支持,但科学家仍猜想腹足类壳中钻孔是由一类不知身分的章鱼类所造成的。1993年开始,有人根据一块来自中新世的欧洲扇贝表面上的钻孔 , 把制造这些钻孔的生物(可能是章鱼)命名为Oichnus ovalis。至2002年 , 至少已有7种这些不真实,幻想及不知其身分的生物或章鱼被命名,根据壳中孔的大小形状之微小的差异,从而判断是由不同品种的章鱼所造成,因而有这种令人纳闷的命名方法。其中晚白垩纪中的加勒比海的 echinoids(echinoidea海胆纲类)化石中更留有一个独一无二的钻孔,有人把该加勒比海种的章鱼命名为 Oichnus excavatus。Oichnus 类可能由晚白垩纪一直兴旺至中新世中期,像这些只留下痕迹上的证据但没留下躯干化石的生物则一律被命名为ichnogenus/ichnospecies。

最后简略介绍有关argonauts一词 , 雌性argonauts会分秘一种类似菊石ammonite的壳并自动把壳脱下来盛装其卵。曾有一位研究员就argonauts的壳跟菊石表面的相似性指出argonauts应归入菊石类,但这不过由巧合而成所造就的相似性 , 事实上壳的结构 , 功能及物质成份跟菊石的都大不相同。菊石的灭绝跟最早的argonauts出现,足足存有四千万年的差异 , 最早的argonauts是出现于渐新世时期。有关 argonauts的起源,如何及何时跟章鱼“分家”, 跟章鱼起源论一样 ,都被盖上了一道神秘面纱。

品种:?代表已灭绝

?Argonauta absyrtus

Argonauta argo(type)

Argonauta bottgeri

Argonauta cornuta

Argonauta hians

?Argonauta itoigawai

?Argonauta joanneus

Argonauta nodosa

Argonauta nouryi

Argonauta pacifica

?Argonauta tokunagai

(本文为化石网论坛精华帖,由网友秋叶月岚提供,仅供大家学习参考。)

编辑:常君滢

2022-11-24

-

[菊石和头足类] 白垩纪的短剑

简介大王鱿Architeuthis及南极酸浆鱿Mesonychoteuthis , 两种巨型而庞大的乌贼 , 谜一样及令人汗颜的生物 。尽管有不少大王鱿的尸体发现及研究 , 但有关它们的生活习性及行为都是鲜为人知的 。但有一点可简介

大王鱿Architeuthis及南极酸浆鱿Mesonychoteuthis , 两种巨型而庞大的乌贼 , 谜一样及令人汗颜的生物 。尽管有不少大王鱿的尸体发现及研究 , 但有关它们的生活习性及行为都是鲜为人知的 。但有一点可以肯定 , 这些现生的巨鱿并不是地球海洋上首批巨鱿 , 于八千万年前的晚白垩纪已有大小相当于大王鱿的史前巨鱿出现并跟菊石类 , 沧龙类 , 古海龟及蛇颈龙类分享这一大片海洋 。这些巨鱿的复原图 , 亦只是仅靠几块零碎的内壳(gladius)化石断片推测想像 , 而gladius一字是起源于古罗马军队的短剑 。

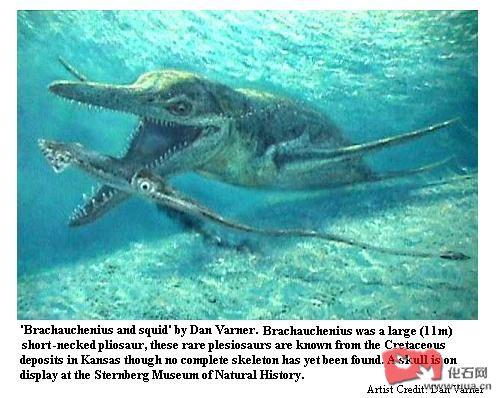

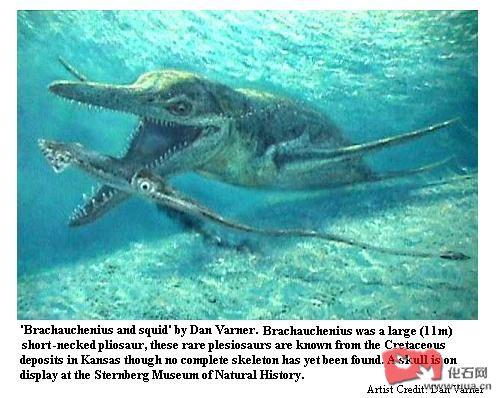

上龙类最后的余光---Brachauchenius ,跟早期沧龙类唯一共存于9000万年前的白垩纪。

管鱿目的内壳是早期鹦鹉螺目头足类先祖外壳所遗留于体内的残余 , 内壳由肌肉附带并被包含于壳液囊内 ,能加固及支持乌贼的套膜(mantle) 。管鱿目 Teuthids化石则是根据与现今头足类品种的内壳残余作比较 , 内壳残余形状变化之不同而被分类确认。管鱿目软体部分是极难部存及形成化石的 , 因此亦不能较易判断出品种间彼此的关系 。遗憾地 , 内壳残余亦不能让我们知道这些动物如何出现及行为等详细的资料 。 我们只能透过现今的头足类的身体形状 , 视觉显示 , 生活环境的变化及动作上的差异而设想复原这些早期的生物时 , 我们还欠了多少资料 ?

大王鱿亚种

Architeuthis dux

?Architeuthis hartingii

?Architeuthis japonica

?Architeuthis kirkii

?Architeuthis martensi

?Architeuthis physeteris

?Architeuthis sanctipauli

?Architeuthis stockii

大王鱿Architeuthis(下)及南极酸浆鱿Mesonychoteuthis (上)

上白垩纪时期即使是在北美 , 管鱿目teuthid的残余化石都是非常贫乏稀少的 , 其中较为普遍的化石样本是trachyteuthid中的 Actinosepia Canadensis 而数目仅只有25个 。史前巨鱿是生活于较浅的西部内海 , 当时辽阔的海道把北美切成两部分 , 把现今北美平原覆盖并贯通至北极圈 。早白垩纪时期全球气候和暖 , 海道底部板块伸展及上升 , 海洋较为浅薄 , 水深少于600尺而底部是平坦多泥的。这海道于生物学上是积极丰富而当时乌贼是最为普遍的动物 , 有五种已被描述了 ,较大的乌贼为Kansasteuthis lindneri 及 Enchoteuthis melanae , 但更大的为邦纳尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis bonneri , 沃克尼奥布拉巨鱿 Niobrarateuthis walkeri 及托斯特巨鱿Tusoteuthis longa。 每种乌贼仅只有单块样本被描述 , 就是来自本身的内壳残余化石 ,这块长度可赶上套膜长度的坚硬棒形物 , 品种的不同来自海标蛸的形状尺寸之差异不同 , 直至最近 , 才把上述的生物归纳为同一种类 。

大概有四种乌贼是同时代的 , 管鱿目teuthid的残余于堪萨斯州西南方至加拿大中南部的马尼托巴湖的尼奥布拉拉白垩层 (Niobrara Chalk)被发现而年代达8000万至8500万年前 , 尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis 是于堪萨斯州洛根郡 Logan County冒烟山Smoky Hills的上尼奥布拉拉白垩层被发现的 。另一化石是被发现于白垩层上的皮埃尔泥板岩 Pierre Shale 而且有达7900万年之久 , 托斯特巨鱿Tusoteuthis 的残余就是被发现于堪萨斯州 , 南、北达科他州的皮埃尔泥板岩上 , 另外还有六个样本被发现于加拿大的马尼托巴湖南部 , 这些地层都是位于西部内陆盆地的东部边缘。

Actinosepia Canadensis

已知的尼奥布拉巨鱿属Niobrarateuthis共有两种 , 邦纳尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis bonneri 及 沃克尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis walkeri。邦纳尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis bonneri于1957年被H.W. Miller根据冒烟山Smoky Hills的尼奥布拉拉白垩层 (Niobrara Chalk)发现的三个样本加以描述的 , 而沃克尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis walkeri 是于1977年被 R.G. Green根据一块受到非常严重的化石样本形容的。H.W. Miller 注意到尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis有别于托斯特巨鱿Tusoteuthis longa因为托斯特巨鱿拥有予形似的内壳但久缺突出的龙骨keel , 但是这些看以独立互不相干的巨鱿品种化石都很容易令人产生误解。1987年Nicholls 及Isaak 建议西部内海发现的五个鱿鱼化石样本视为同一物种--- 托斯特巨鱿 Tusoteuthis longa , 化石样本中的形态学的不同之处被解释为于化石作用时受挤压变型因此化石腹背表面受曲解。Nicholls 及 Isaak 考虑过沃克尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis walkeri的内壳化石样本遭到恶劣的损坏及挤压但仍大胆假设把沃克尼奥布拉巨鱿 Niobrarateuthis walkeri当作跟托斯特巨鱿Tusoteuthis longa为同一物种。这理论备受普遍认同 , 现在有关 Niobrarateuthis, Kansasteuthis 及Enchoteuthis化石纪录都被为同一物种 , 托斯特巨鱿 Tusoteuthis longa ,这名称已被受普遍起用并取代其他学名。

托斯特巨鱿内壳

有关史前巨鱿的资料 , 都可从世界其他各地得知 。在澳洲昆士兰的富蒙德Richmond 就出土了一具长1.3米的内壳化石 , 这是由一位年仅十四岁的女孩Sonia Ievers发现的并被取名为索尼亚巨鱿Boreopeltis soniae , 这具化石现正收藏于富蒙德海洋化石博物馆Richmond Marine Fossil Museum 。昆士兰有学生于1998年找到第二具同时代的内壳化石而且长度是超过一米的 , 同时这具化石显示是曾受大型上龙---克柔龙Kronosaurus捕食的。索尼亚巨鱿属Boreopeltis较细小品种的于Heligoland这小岛的白垩纪中期维克特阶(Aptian)黑色泥板岩沉淀物中发现 , Heligoland 是距离德国北方海岸50公里的小岛而当地的泥板岩沉淀物等一米之厚 , 当地并保存了大量的头足类化石例如Mastigophora, Plesioteuthis, Maioteuthis 及Trachyteuthis.

索尼亚巨鱿

Trachyteuthis

现存的Mastigophora--Austrorossia Mastigophora

Plesioteuthis

分类学

有关这些管鱿目teuthid化石于分类学上过去到现在一直在汇编中 , 基于少量化石的发现 , 乌贼目及其他非箭石类belemnoid的头足类的演化史是非常难以理解。头足类最容易成为化石的部分就是那个壳质的内壳 , 但大多都是难以保存因为内壳特质容易折断 。头足类的演化上的关系大多没得到一致性的认同 , 这存在二至三个不同的演化族谱 , 每个新发现已可重新改写这些资料了 。保存得相当完整的头足类动物群有德国的晚侏儸纪(一亿五千万年前)Solnhofen及Holzmaden沉淀物 , 黎巴嫩的白垩纪(一亿年前)的Hajoula沉淀物 , 及其他少数地区 。这都表现了头足类差异多样性的简单现象 , 罕有及隔离的样本供了一些演化上的线索容许我们估测头足类间发生了什么 , 大部分博物馆化石样本都被标明了管鱿目化石"Fossil Teuthids" 。

虽然小量的演化的历史是可以肯定 , 但终究是推测及纯理论的。早期巨鱿是普遍被认为是属于吸血乌贼目vampyromorpha成员在于跟现存的吸血乌贼Vampyroteuthis的内壳比较 , 两者形状及结构带有一定的相似性 。管鱿目teuthids于侏儸纪德国及白垩纪的黎巴嫩是相当普遍的 , 托斯特巨鱿Tusoteuthis是被认为跟大王鱿关系甚远 , 最初还被Adolf Naef分配成完全分开的家族族谱 , Mesoteuthina亚目中的Palaeololiginidae 属系 , 吸血乌贼目vampyromorpha成员于晚白垩纪大灭绝中不能幸免 。Palaeololiginidae于德国晚侏儸纪平版石灰岩上有极好的证明 , Adolf Naef于1921年确定此成员但稍后承认正当把托斯特巨鱿Tusoteuthis划归为Paleololiginidae , 自己没有检查实际内壳化石 。Nichols 及Isaac 其后于1987年把属系修定为Kelaenidae ( 1968年Miller 亦把尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis划归成Kalaenidae )

软体动物门Phylum Mollusca

头足纲Class Cephalopoda

二鳃亚纲Subclass Coleoidea

吸血乌贼目Order VAMPYROMORPHA

MESOTEUTHINA亚目

KELAENIDAE 属

品种: TUSOTEUTHIS LONGA

根据Theo Engeser 的头足类演化模式来看 , 最近的大王鱿及Mesoteuthina共同祖先是生存于泥盆纪 , 可能距今已超过三亿八千万年之久 。因此本文中提及的巨鱿是不被认为是大王鱿的直属祖先并且于白垩纪结束后没留下后代 , 这看似巨鱿的独立属系演化至少存在四个时期 ,大概其中之一是生存于白垩纪中期澳洲的索尼亚巨鱿Boreopeltis , 白垩纪晚期的托斯特巨鱿Tusoteuthis 及可能生存于相对较为近期(第三纪及第四纪)的大王鱿Architeuthis及南极酸浆鱿Mesonychoteuthis 。因为完全缺乏大王鱿直属祖先化石发现 , 以至不可能决定现今存活的巨鱿兴起于何时。 大王鱿Architeuthis , 托斯特巨鱿Tusoteuthis及尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis 的不同之处在于内壳残余gladius的形状 , 大王鱿Architeuthis的gladius 较长,曲条 ,呈羽毛形 ; 托斯特巨鱿Tusoteuthis 的gladius较为粗大宽阔 , 带瘤状物及呈叶形锥体 ; 尼奥布拉巨鱿Niobrarateuthis 的gladius较结实强健 ,呈圆形的船浆。不过,早期巨鱿内壳残余化石gladius的形状差异可能是经过人工化的保存而上述的巨鱿可能是同一物种或同属 。 根本上大王鱿内壳残余gladius的形状不同意味着西部内海的鱿鱼外观亦有所不同 ,于套膜上便有所反映 , 或许后端较为宽阔。

基于欠缺触须臂爪痕迹 , 早期巨鱿外观是如何只有仅靠推测了。我们唯有根据现今大王鱿的形态来推测远古巨鱿的全长 , 大王鱿的内壳长度跟其套膜长度相近而内瞉化石是跟现今巨鱿的长度相近。根据六个来自马尼托巴湖(加拿大中南部)的样本发现 , 最长的正好超过1. 2米 , 但第六个样本是最近期发现的 , 较大但不完整。 根据这样本推测 , 这生物全长恐怕是这第六个样本长度的三倍 , 成年生物最大的长度能达多少 , 这是一个谜。基于欠缺触须臂爪痕迹 , 早期巨鱿外观是如何只有仅靠推测了。我们唯有根据现今大王鱿的形态来推测远古巨鱿的全长 , 大王鱿的内壳长度跟其套膜长度相近而内壳化石是跟现今巨鱿的长度相近。根据六个来自马尼托巴湖(加拿大中南部)的样本发现 , 最长的正好超过1.2米 , 但第六个样本是最近期发现的 , 较大但不完整。 根据这样本推测 , 这生物全长恐怕是这第六个样本长度的三倍 , 成年生物最大的长度能达多少 , 这是一个谜。如果假设所有巨鱿的生长率维持于同一比例及比率 , 那么第六个内壳gladius样本完整长度该为1.8米 , 而且没有证据显示巨鱿是完全成长的 。 于2004年 , 另一个约长1.8米的内壳gladius样本陈例于美国俾斯麦的北达科他州中心 , 这是由加拿大的阿尔伯塔中西部的Pembina地区的皮耳页岩Pierre Shale上发现的而可能是属于托斯特巨鱿Tusoteuthis 。 最大的大王鱿内壳gladius长度为2.15米 , 套膜mantle长度为2 . 25米 , 内壳gladius长度是赶上套膜长度。那么托斯特巨鱿Tusoteuthis 的套膜长度跟大王鱿的同样道理 , 当然较大王鱿的短一些。基于少量样本被发现 , 我们无法确定托斯特巨鱿Tusoteuthis 最大上限可长多少 , 或许未来更多化石样本的发现 , 托斯特巨鱿Tusoteuthis的长度可能等同 ,甚至超过大王鱿 。

这看似早期的头足类是拥有八条臂爪及没有触须的 , 同样也没有任何证据显示其他吸血乌贼类例如Plesioteuthis 或 Trachyteuthis是有八条臂爪 , 淤泥中观察到有十条臂爪的化石被重新解释为那是臂爪拖拉时留下的印记。这可以肯定史前巨鱿是没有现今大王鱿那对特长具捆绑性的触须 , 而且全长(由触须端至套膜尾端)是较现今大王鱿来得短小 , 但由臂爪端至套膜尾端算起的标准长度 , 两者长度是相近的。我们大约推测成年的托斯特巨鱿Tusoteuthis 全长为 5米或6米 , 当然这是假设 , 因为托斯特巨鱿Tusoteuthis尚没有例外的特长臂爪被发现 。侏儸纪早期德国出土的吸血乌贼类vampyromorphs 具有墨水囊但仍难以判断托斯特巨鱿Tusoteuthis 是否具有墨水囊 , 很可能具备臂爪钩 , 但吸管未成为化石因而难以判断托斯特巨鱿Tusoteuthis的特征。

大王鱿跟其他早期巨鱿的另一个不同之处在于彼此生活方式的差异 , 因为两者是生活于非常不同的环境 。 大王鱿是被认为经常活跃于水深600至1000英尺 , 然而西部内海道深度不过刚600英尺 。设想托斯特巨鱿Tusoteuthis 的眼球直径较大王鱿的来得细小 , 这逻辑看似是很合理因为托斯特巨鱿Tusoteuthis 生活于浅薄的海道并有充足的阳光 , 同时亦有间接的证据指出乌贼栖息可能接近水的表面 , 因为于托斯特巨鱿Tusoteuthis的内壳中发现了咬痕 , 这看似是沧龙做成的 , 海道中最主要的掠食者 , 而且沧龙是一种不喜欢潜到深海的生物。

天敌

托斯特巨鱿Tusoteuthis可能是于西部内海道中作为大型掠食性鱼类及海洋爬虫类的食物 , 证据来自已发现的粪便化石 , 内壳断片的咬痕及窒息死亡的鱼类化石 。

有五个粪便化石样本由不同地方收集而来 , 其中两个是于堪萨斯州Gove County尼奥布拉拉白垩层(Niobrara Chalk) 而内含三个内壳断片 , 另外三个粪便化石是于堪萨斯州Gove County皮埃尔页岩Pierre Shale及尼奥布拉拉白垩层(Niobrara Chalk)接合点收集而当中包括细小内含物属于托斯特巨鱿Tusoteuthis , 三个粪便化石中还有一个同时含有鱼类的牙齿及椎骨 。从这些粪便中是很难判断那种生物捕食托斯特巨鱿Tusoteuthis , 但研究员指出这些粪便细小从而结论可能是属于一些大型掠食性鱼类 (最大的粪便为4.78cm x 3. 82cm) 。另外一个化石样本从洛根郡白垩层收集而这样本包含各式各样的鱼椎 , 颚骨 , 头部断片及牙齿 , 同时还有一块较大的托斯特巨鱿Tusoteuthis 内壳 。 这些被认为是属于身份不明的大型食肉动物胃中的成份 , 而这块化石样本尺寸为26.7cm x 16.5cm x 4.4cm并收藏于堪萨斯州奥克力Oakley的菲克化石博物馆 (Fick Fossil Museum) 。

从怀明俄州皮埃尔页岩Pierre Shale发现的两个托斯特巨鱿Tusoteuthis样本看来 , 捕食者身份显然易见 。 从白垩纪的一种掠食性鱼类Cimolichthys nepabolica化石中有一个惊人发现 , 化石内含完整的托斯特巨鱿Tusoteuthis内壳 , 显示Cimolichthys nepabolica是一口吞下托斯特巨鱿Tusoteuthis , 大概是猎物太大而至Cimolichthys nepabolica 窒息气绝。Cimolichthys是早期体型较大的硬骨鱼并可能跟鲑鱼有关 , 类似梭鱼类barracuda般拥有圆锥型及宽阔间距的牙齿以助刺破肉类 , 这是被相信属于迅速具爆发力 , 能持续游动 , 是西部内海最常见的捕食者 。这具Cimolichthys nepabolica 化石样本不完整 , 并保存的部分长152 cm 但内含66cm的内壳 , 属于尚未成熟的托斯特巨鱿Tusoteuthis 。鱿鱼是位于大鱼的胃部而其后方膨胀的内壳则卡在鱼肩部的胸廓部分 , 内壳柄方向是朝向鱼的口部 , 左方的鱼鳃盖下方被破坏 。这看似是Cimolichthys nepabolica从托斯特巨鱿Tusoteuthis幼体后方接近 , 攻击并尝试吞下整头鱿鱼。鱿鱼头部及触须是远离鱼口 , 当时托斯特巨鱿Tusoteuthis幼体可能是尝试挣扎。挣扎的同时导致内壳连同皮肤组织断裂做成鱼鳃内部受破坏 , 最终两者同归于尽而只剩下鱼的食道及鱿鱼的内壳部分 ,这令人震撼的化石样本现存于美国科罗拉多洲大学博物馆。

沧龙类是被认为会捕食托斯持巨鱿Tusoteuthis 及其他头足类 , 菊石类Ammonites亦多次被报导有沧龙类攻击过的咬痕同时沧龙内脏中发现了管鱿目teuthid的钩 。 全长128厘米的托斯持巨鱿Tusoteuthis内壳收藏于美国科罗拉多州大学博物馆而沿着龙骨rhacis有三个小孔 , 制造这些小孔的力使龙骨rhacis两端分移因而造成龙骨结构上的扭曲 。 小孔空间相当广阔 , 两小孔间距达31厘米而被理解成沧龙从倾斜的角度对托斯持巨鱿Tusoteuthis进行攻击 。沧龙攻击次数是不知的 , 巨鱿的命运究竟是苦斗挣扎逃脱还是身躯受撕裂而套膜及内壳沉于海床中。化石样本是取自皮埃尔页岩Pierre Shale而捕食者被相信是一种相同地层的海王龙属成员Tylosaurus proriger 。

虾夷巨鱿Yezoteuthis giganteus

更大的头足类化石被发现并由Kazaushiga Tanabe, Yoshinori Hikida 及Yasuhiro Iba于2006年1月发表公布 , 这具化石是由半块颌部组成并被发现于日本北海道Nakagawa镇 , Wakkaweenbetsu湾中晚白垩纪时期Campanian的沉积物上 。这具头足类化石由黑色磷酸盐物质组成并内含石灰质小瘤 , 沉积物上还有无数的双壳类bivalves及变形的菊石类Polyptychoceras 。化石来自虾夷Yezo上方的泥岩组 , 虾夷Yezo是北海道的旧名字 。这具上颌化石是尺寸长97mm , 阔22.5mm ,拥有较锐利突出的喙并且是成角 , 颌部化石内外存有壳层薄片。

要决定这些样本的形态学上的关系 ,发现者根据颌部五个形态学上特征与二十二个现存的头足类及鹦鹉螺类的作比较 ,从而进行了进化枝上的分析 。根据其喙部形状上的比较 , 最后确定这化石样本较接近鱿鱼亚目sub-order Oegopsina 。发现者尝试从现存八种头足类的下颌及套膜长度比例来估算这头生物的全长 , 最终推算出套膜长度是跟大王鱿的相近 。颌部长度跟大王鱿的相近 , 同时形状及结构亦相近。不同之处在于化石颌顶部边缘形状较为弯曲而且内壳层是有显著的生长线 。

发现者结论这样本属于巨型的新品种并命名为虾夷巨鱿Yezoteuthis giganteus , 生活于晚白垩纪西北太平洋一带而当地存有许多细小的菊石及鹦鹉螺类等有瞉头足类。颚骨化石现存于中川町自然志博物馆

Polyptychoceras

虾夷巨鱿Yezoteuthis iganteus跟其他海怪比较

虾夷巨鱿Yezoteuthis iganteus

结论,托斯特巨鱿Tusoteuthis 可能是西部内海生态系统中占重要的地位并作为众多海洋捕食者喜欢的猎物。托斯特巨鱿Tusoteuthis 可能生活于深度较浅的水域并有强健的肌肉及坚硬的内壳可作快速活动 , 托斯特巨鱿Tusoteuthis 可能拥有跟大王鱿差不多大小的身躯 , 生活于非常多姿多彩的白垩纪海洋。

(本文为化石网论坛精华帖,由网友秋叶月岚提供,仅供大家学习参考。)

编辑:常君滢

2022-11-24

-

三叶虫的褪壳

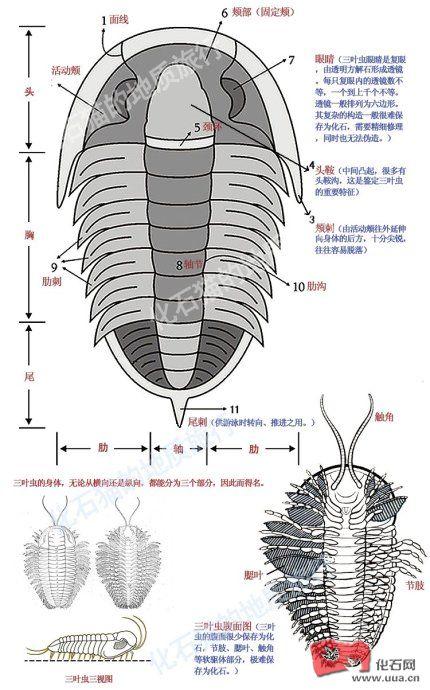

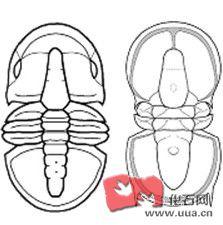

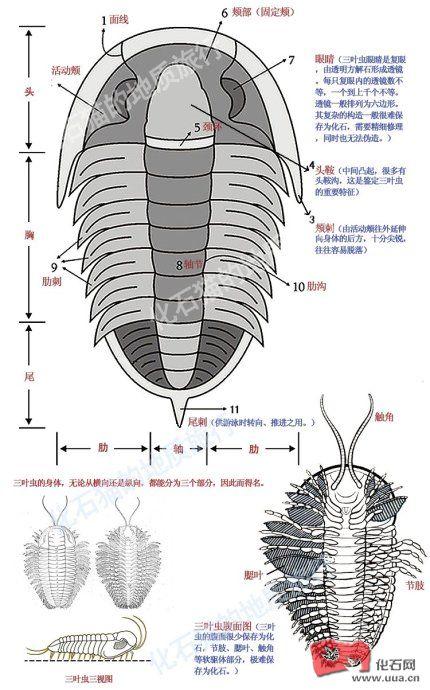

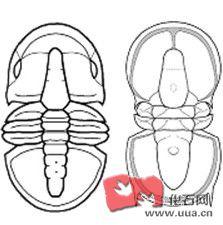

三叶虫属于节肢动物门的一个纲,和所有节肢动物一样,它的身体可以分为头、胸、尾三部分,两侧对称,身体有很多体节,有附肢。节肢动物另外一个重要特征是它们的几丁质体壁,几丁质是一种多糖化合物,具有一定的三叶虫属于节肢动物门的一个纲,和所有节肢动物一样,它的身体可以分为头、胸、尾三部分,两侧对称,身体有很多体节,有附肢。节肢动物另外一个重要特征是它们的几丁质体壁,几丁质是一种多糖化合物,具有一定的弹性和韧性。几丁质以网格状结构包埋在蛋白质的基质中,组成节肢动物体壁的主要成分。体壁具有一定的硬度,支撑起柔软的身体,相当于骨骼的作用,因此也称外骨骼。三叶虫的附肢就是几丁质的(因为相对柔软,极难保存为化石)。和现今大多数节肢动物不同,三叶虫还有一副“盔甲”,既矿化了的坚硬外壳,包括背壳和腹部边缘部分,外壳的成分以碳酸钙和磷酸钙为主,质地坚硬,以保护三叶虫柔软的身体。

因为体壁和外壳限制了三叶虫的生长,因此在它的生长过程中要定期蜕壳(和现在的节肢动物一样),三叶虫生长分为:幼年期、中年期和成年期。幼年期的虫体呈次圆形,头部和尾部难以分辨,没有胸节;中年期能够明显地分出头部和尾部,胸节不断地增多;成年期胸节不再增加,但虫体仍然在增大,尾节还能增多。因为生长过程中要多次蜕壳,因此留下来化石数量也比其他物种要多,有些地层中数量极为丰富。如著名的“燕子石”就几乎全部为蜕壳,学名叫蜕壳集群(moult cluster)。我们观察“燕子石”可以看到化石的个体非常的密集,但都不完整,因为埋藏环境为较浅的海底,处在浪击面之上, 波浪和水流对三叶虫壳体进行了搬运和聚集, 这样无法保存蜕壳时的生态原型。

三叶虫的硬壳由头盖、活动颊、唇瓣、若干胸节和尾板组成,活着的时候,各个部分由附着在骨板下的肌肉连接,这些零散的骨片只有两种情况能够在成为化石后仍旧保持在一起:一是三叶虫活着的时候被埋藏,或刚死就被立刻埋藏;二是三叶虫蜕壳后不久,蜕掉的壳未经任何腐蚀和搬运就被迅速埋藏保存下来,因为如果经过搬运磨损,微薄的蜕壳根本就不可能保存下来。因此,蜕壳标本要求绝对原地埋葬保存,未经蜕壳后的干扰(包括生物干扰和物理干扰) 。沉积环境要求为海水深度相对较大、水流滞缓的安静海底,这样的环境条件才可能保存这样的标本。因此,在地层中发现三叶虫的蜕壳标本,可以作为原地埋藏的指示标志,对研究生物当时生活的环境有重要作用。

普通的化石爱好者,也有机会收藏到三叶虫的蜕壳标本,也许您已经错过很多块这样的化石了。爱好者喜欢完整的三叶虫化石,通常称之为“整虫”。直到今年,我才知道古生物专业词汇中,根本就没有“整虫”的说法。今年因为设计湖南古丈“金钉子”项目,和彭善池老师一同野外,期间他跟我说起“直到最近我才明白你们化石爱好者说的整虫是怎么一回事”。大科学家居然不知道整虫,这件事给我很大的震动,后来我才知道,实际上“整虫”应该称为“完整的背壳标本”。插进这件事旨在说明,化石收藏有别于其他爱好,这是一个以科学知识为基础的爱好,只有掌握更多的知识,才能不断提高收藏水平,因为大量专业文献和各种术语晦涩难懂,爱好者往往不注重这方面的学习。相关知识的匮乏、错误和混淆的概念,可能导致收藏走入误区。

继续回到三叶虫的蜕壳上来,我喜欢蜕壳标本,因为它除了能够记录三叶虫的各种特征之外,还是一个凝固的行为过程,通过分析壳体的变化,可以想象到数亿年前三叶虫蜕壳的各种动作,设想一下,5亿年前的海底,一只三叶虫奋力挣脱旧壳的束缚走向新生,它扭动、挣脱的各种动作,都被记录在了岩石中,难道这还不够神奇吗。和现今的节肢动物蜕壳一样,三叶虫的蜕壳通常是在虫体硬壳的前端裂开(也有尾部先裂开的),虫体从旧壳中挣脱爬出。此时,新表皮经过鞣化变硬,最终形成新的外骨骼。

三叶虫的蜕壳,可以分为很多方式,常见的有以下几种:

A 、是在统计中出现最多的。主要特征是缺失活动颊, 大部分头盖与胸尾相连, 少部分的标本(约1/ 10) 尾部脱开或者缺失, 还有更少一部分胸节轻微断开。 当面线(面线把活动颊和头盖分开)裂开, 蜕开的活动颊被新的三叶虫背壳顶走, 或被微弱水流(如果不是微弱的水流则可能被冲散为头胸尾散开的标本) 搬运走时, 残存的老壳就剩下“头盖与胸尾相连的”的蜕壳残余的标本。它能够保存这个状态, 也是在老壳的头盖与胸部的连接软组织或韧带似的连接物, 以及胸节之间和胸尾之间的这样的连接物没有腐烂之前就被埋葬了, 而得以保存其各相关的位置。如果说活动颊的脱离发生在若虫死后, 那为什么头盖与第一胸节、各胸节之间以及胸与尾没有脱离呢? 只能说它是蜕壳后被遗弃的老壳比较合理。少部分标本尾部的脱开或缺失, 以及胸部的断开, 应该是与蜕壳过程中的动作及强度有关,这类常见的有莱德利基虫。

褶夹虫蜕壳方式

B 、只有胸与尾, 缺失头部。一般后颊类三叶虫蜕壳时, 活动颊蜕开, 头盖自然地在新的虫体爬出时上扬, 并可能在蜕化过程中被新的虫体带动,把头盖拉开并带走, 留下胸与尾的老壳, 它不一定是蜕壳时的典型状态, 但也有相当的例子。然而在镜眼虫类中头与胸的分开则是蜕壳时的典型状态, 因为镜眼虫的面线绝大部分是非机能作用的, 像广西泥盆纪的沟通虫。因此, 颈环后的边缘, 与胸第一节的前缘就是蜕壳时裂开的地方, 而该裂缝也就是蜕化的开始处。

C、头盖、胸、尾相连, 活动颊脱开, 但脱开不远。活动颊裂开, 虫子爬出, 留下老壳, 这是后颊类三叶虫一般的蜕壳方式, 这样的标本反映三叶虫蜕壳已完成, 而且蜕壳的各部件都完整的保存下来, 这只能在蜕壳的瞬间完成, 而且必须是静水的, 在蜕壳后不受任何干扰(物理的, 生物的)而瞬间迅速埋葬才行。这一条件的苛刻, 导致保存标本相对的稀少。

D、特征是胸尾相连, 头蜕开在前面, 或者侧转, 有的标本活动颊缺失或者脱开不远。这也是一种蜕壳方式,它是少量保存好的后颊类三叶虫的蜕壳标本。

E 、胸尾相连, 头翻转在前或侧,这是Salter 描述的镜眼虫类的蜕壳。后人也有讨论此Salter 式蜕壳的, 这在镜眼虫类的蜕壳时常见, 在广西的泥盆系中Plagiolaria(边眼虫)和Ductina(沟通虫) 的标本相当多, 但真正能保存这样好的状态的则不多。

F、头, 胸,尾分离, 但分离不远。这可能是一种蜕后的状态。头与连接在一起的胸部和尾3 块甲片分开, 但又分离不远, 说明是蜕壳导致的, 沿头盖后缘, 和尾前缘有裂开, 裂开后新虫体已爬走, 而留下了3 块分开的甲壳, 它似乎在小尾型的三叶虫以及球接子类中常见。

G、头胸相连未保存尾(或尾脱开) ,蜕壳先从尾与胸之间裂开。Ductina蜕壳时, 不少先从尾与胸裂开, 而后才是胸与头的裂开。这是少数的属种的习性。

H、可能是蜕壳的残余, 只保存有完整的胸部。它可能是蜕壳后, 头与尾被搬运掉, 只留有完整的胸部。问题是多数众多的胸节完全地未脱开的排在一起。一个可能是蜕后的残余, 一个可能是死后壳被破坏。

三叶虫蜕壳的方式, 各属是不同的。因此如果研究各式各样的蜕壳, 需要专门为采集蜕壳而工作, 用一定数量的同一属种的蜕壳标本, 经分析研究而确定, 例如: 面线起机能作用, 但蜕壳后自由颊是否有向外翻转, 是否有规律? 在各属表现并不一样。镜眼虫是不是全部是先从头盖后缘裂开? 还是先从尾与胸之间裂开, 各属也不一样。

通过分析化石材料,我们能够推测三叶虫的脱壳过程,三叶虫蜕壳初期, 先是静卧、卷曲或部分卷曲, 努力将其主要蜕壳部位, 如面线、头胸之间、头背壳与腹边缘及唇板,以及胸尾之间的非矿物质表皮挣破、裂开, 使裂缝允许新壳蜕出。随后则顶翻或顶落头盖, 使活动颊翻转,接着使蜕后的老壳移开或翻转。新蜕出的三叶虫从老壳之下脱离, 爬出。在爬出时, 背上可能还背着头盖或自由颊离开。

还有一些研究者,分析了三叶虫脱壳不成功的例子,也非常有意思,据研究, 约有1/3 甚至更多的节肢动物因蜕壳不成功而死亡,三叶虫在蜕壳时会因种种原因导致蜕壳不成功而死亡: 其一, 三叶虫的蜕壳过程本身是有风险的, 不是每次蜕壳都能成功, 其二, 三叶虫蜕壳时也是它最脆弱的时候, 容易遭到外敌的侵袭而导致死亡; 其三,蜕壳时的环境变化也可以导致三叶虫在蜕壳时突然死亡。

总之,关于三叶虫的蜕壳,还会有更多的问题有待研究,就像其他古生物领域一样,发现一个问题,往往只是打开了一扇大门,随后会发现更多的问题。爱好者的收藏也是一样,随着知识的积累,能够从以往被忽视的标本中发现更多的信息,并且决定收藏和研究的方向。一块标本,无论完整还是破损,都包含着丰富的信息,而且随着认识的提高,同一块标本上又会发现更多的信息,这也是为什么我们要保护原产地,保护模式标本的原因。不恰当的修理、保存,可能造成不可挽回的损失。不够严谨科学的研究分析,甚至是编造,可能造成很坏的影响,历史证明,任何“忽悠”都会被揭露。

以上是一点学习体会,与爱好者分享,文章参考引用了韩乃仁教授的一些文献和图片,因为不是专业论文格式,引用之处不再一一注明了,韩乃仁教授是我国研究三叶虫蜕壳的权威,在此对他辛苦卓绝的工作表示敬意。

(本文为化石网论坛精华帖,由网友化石猫提供,仅供大家学习参考。)

编辑:常君滢

2022-11-24

-

三叶虫大分类概说

三叶虫是生活在五亿至两亿年前的一种水生的小节肢动物,全国各地都有他们的踪影,很多猎人第一次猎石挖的就是三叶虫,他以他奇妙的结构与形态让许多猎人对他过目不忘,喜爱有加。但是作为节肢动物,三叶虫的一大三叶虫是生活在五亿至两亿年前的一种水生的小节肢动物,全国各地都有他们的踪影,很多猎人第一次猎石挖的就是三叶虫,他以他奇妙的结构与形态让许多猎人对他过目不忘,喜爱有加。但是作为节肢动物,三叶虫的一大特点,就是分类繁杂,单属就有成百个,所以三叶虫的分类实在让许多人头疼不已。那么如何对三叶虫进行大体的分类,今天我就介绍一种分类方法,这也是国际上现在比较通用的分类法:

这种分发按结构将三叶虫分为几个目 :AGNOSTIDA球接子目REDLICHIIDA莱德利基目

CORYNEXOCHIDA耸棒头虫目

LICHIDA裂肋虫目 ASAPHIDA栉虫目

PTYCHOPARIIDA 褶颊虫目

ODONTOPLEURIDA齿肋虫目

PROETIDA砑头虫目

PHACOPIDA眼镜虫目

HARPETIDA镰虫目代表种类:

这十个目看起来似乎非常难过繁杂,但是我们根据每个目的特点,就能把它们分开,下面我分别介绍一下

AGNOSTIDA球接子目

球接子目是三叶虫中最好辨认的一种了,它只要生活在寒武纪,尤其是寒武纪早期最为繁盛,这个目的三叶虫都有明显特点,

1胸节少,大都只有两节。最多三节

2头尾等大。如果被水流冲散很难分辨头尾

3这个目大多数都有一个特点:没有眼睛,这是浮游生活的结果(如下图左边)而左图中的则是早期眼睛没有退化的一种

球接子目代表种类:

REDLICHIIDA莱德利基目

莱德利基目是纯正中国制造,我国是这种三叶虫的发源地与大本营。所以中国有世界上种类最多的莱虫种类,我们对莱虫也不太陌生,像云南的什么莱德利基,什么武定虫,都是这种。这种三叶虫很好辨认

1时间上它分布在寒武纪早起,中期就灭绝,所以中寒武纪以后没有莱虫。

2这个虫子的新月行眼睛是一大特色,又扁又长

3尾巴很小,莱德利基虫是早期三叶虫,尾巴很小,几乎难以辨认,这也是他的一大特点

莱德利基目代表种类:

PTYCHOPARIIDA 褶颊虫目

褶颊虫是所有三叶虫里面分类最为繁杂的,也是种类最多的,寒武纪是它的极盛时期,并发展为以后的各各目。我们一般听到的盾壳虫,毕雷氏虫,原付栉虫,毛屯虫等等,都是这个单位的。寒武纪的三叶虫,尤其是中晚寒武纪的三叶虫,基本上都是这个目的,所以从时代上很好将他辨认出来,他有几大特点

1他的头盖很有特点(上见图),顶部很平,向前变大。而头鞍(图中1)向前逐渐缩小,而且是个非常明显的小三角形(△)

2尾巴平滑,一般没有刺等装饰,占比例较小

3胸节较多,占比例大

褶颊虫目代表种类:

CORYNEXOCHIDA耸棒头虫目

耸棒头虫,一听这个名字是不是会觉得是一种头很长的虫子,实际不然,耸棒头虫是个忽悠人的名字。他与褶颊虫亲缘特近,所以单从特征上很难辨认,还好这玩意我国并不是很多,像知名的掘头虫是这个目的代表,还有复州虫,他的眼睛很长,因此分到了长眉虫科里,双耳虫也是这个科的,在国外,这个科的代表就是泥盆纪摩洛哥的大尾巴虫(见图左二),因为这种虫子国内分部的种十分典型,就不介绍特点了

耸棒头虫目代表种类:

上面说的四个目,寒武纪是他们的主战场,因为年代久远,这一时期没有太多立体的标本,那么下面几目,是是寒武纪以后登上历史舞台的,他们大都是褶颊虫目的亲戚,与其有诸多相似之处

ASAPHIDA栉虫目

晚寒武纪大灭绝后,老牌三叶虫褶颊虫的地位争相被各种他的后代取代。其中,在奥陶纪闹得最欢的,就是栉虫目。我们听说的大壳虫,缅甸虫,宝石虫,浆肋虫,斜视虫,帝王虫等等都是本目成员,我们在奥陶纪地层找到的三叶虫,很多都是这个目的。这种虫有几个特点

1头盖尖顶,他的头盖在顶端收缩成一个小尖,这是他最明显的特点(见上图)

2头尾等大,头胸尾所占比例基本相同

3头尾平滑,整个壳体几乎没有任何壳饰,尾巴非常圆润

栉虫目代表种类:

LICHIDA裂肋虫目 和ODONTOPLEURIDA齿肋虫目

齿肋虫是虽然奥陶纪以后兴盛的三叶虫,但是齿肋虫历史古老,德氏虫是就他的早期,这种虫国内标本不多,多是泥盆纪与志留纪的,而国外泥盆纪地层中较多,像那种长满长刺的摩洛哥与黑猫山三叶虫都是这个种类的代表。这种虫特点明显:

1头上很多小刺,当然是说奥陶纪以后的品种

2长刺众多,尾巴,胸节,头上长满长刺

而裂肋虫国内极度稀少,少有整虫的报道,各位在野外遇见他的几率更小,也是特征明显(图中左数第一只)

裂肋虫目和齿肋虫目代表种类:

PHACOPIDA镜眼虫目

眼镜虫是奥陶纪刚刚诞生的新虫子,但是常说后生可畏,的确,奥陶纪开始就开始占据主要地位,志留纪与泥盆纪他是最能适应环境的三叶虫,我们常见到的隐头虫,王冠虫,摩洛哥的掌尾虫,都是本目的代表,他们特征很明显

1很少具有颊刺,尾部略小于头部

2眼非常发达,摩洛哥标本上眼睛非常精美

眼镜虫目代表种类:

PROETIDA砑头虫目

再牛的眼镜虫裂肋虫与齿肋虫,都在泥盆纪大灭绝中消失了,活下来的竟然是砑头虫这个以前毫无特点的虫子,真是枪打出头鸟。所以只要是石炭二叠的三叶虫,毫无疑问全是这个目的。因为它与褶颊虫关系极近,所以特征上很难分辨,幸好他生活的时代够特殊。而在泥盆纪以前,砑头虫多是默默无闻的,他不同于褶颊虫的特点

1头鞍长方形或梯形,不是三角形

2晚古生代的砑头虫尾巴比例等于甚至大于头部

砑头虫目代表种类:

HARPETIDA镰虫目

说完了所有常规三叶虫,再说一种非常规的的:镰虫。镰虫主要是奥陶纪,泥盆纪比较多。镰虫特征太明显了,但凡见过他一面,保证以后就能在其他三叶虫中辨认出来。他有几大特征

1.头部非常大,像一把镰刀,眼睛退化成眼粒

2.尾巴极小,难以辨认

镰虫目代表种类:

这样,所有三叶虫大分类就介绍完了,当然我只是简单一说,三叶虫的分类是门深奥的学问,需要经常摸索。当然国际上还有其他分类法,而且一些三叶虫特征性不是很明显,所以我们在野外要结合自己的实践与工具书进行细致鉴定。希望本文能对人们大体区分三叶虫起到帮助

欢迎各位老师指正

(本文为化石网论坛精华帖,由网友铜钱豹提供,仅供大家学习参考。)

编辑:常君滢

2022-11-24

-

三叶虫的卷曲

今天说三叶虫的卷曲先看卷曲图什么是卷曲?大多数三叶虫可以 卷曲 为一个小球, 如西瓜虫一样,头尾相接,包住足与触角,用周身坚硬的外壳来保护自己的脆弱的触角和足,这是三叶虫最为奇特的功能,这种高效率今天说三叶虫的卷曲

先看卷曲图

什么是卷曲?

大多数三叶虫可以 卷曲 为一个小球, 如西瓜虫一样,头尾相接,包住足与触角,用周身坚硬的外壳来保护自己的脆弱的触角和足,这是三叶虫最为奇特的功能,这种高效率的保护功能也是三叶虫能长治久安的一个原因。

三叶虫是怎么卷曲的?

一般来说,卷曲由三叶虫胸节内部的肌肉完成,弯曲有弹性的体壁,使原本重叠的胸节弯曲。一些现代节肢动物,如甲壳等足类动物,也同样能参加到卷曲的紧凑,能够抵抗敌人的典型球形。上面的例子显示了一个三叶虫的的卷曲:Acaste downingiae 。 请注意四肢和触角都藏在外骨骼以下,有一些专门帮助卷曲结构,称为 vincular furrow ,(见下文)。

Vincular furrow and notches

Here is the underside of the cephalon of the phacopine trilobite Paciphacops. When enrolled, it would appear rather similar to the enrolled Phacops at the top of this page. The dark grey area is the large concavity of the cephalon, where anterior organs and limbs would be. The lighter grey narrow arch-shaped feature is the vincular furrow, and the vincular notches are the rope-like scalloped lobes arranged at the bottom left and right of the vincular furrow. The furrow accomodates the edge of the pygidium on enrollment, and the notches accomodate the rounded ends of the thoracic pleural segments, forming a near-perfect, tight fit (coaptation). One rounded thoracic pleural termination would fit into each of the vincular notches (see the animated enrollment of Acaste above)

这个我不太了解,请大家看原文

一个特殊卷曲

三叶虫尾巴和头上的刺,经过卷曲。就更加具有保护力度

Dalmanites 的卷曲

Comura的卷曲

卷曲的方式

Sphaeroidal enrollment

最常见的卷曲类型,能完全保护,尤其是isopygous和macropygous三叶虫,眼镜虫方式,这样使头部和胸节紧紧地卷在一起,更好的进行保护

Double enrollment

原始的寒武纪三叶虫的卷曲方式,如micropygous Ellipsocephalus,

Discoidal enrollment

把身子藏在头下面,呵呵,他头太大还是好事

各种三叶虫的卷曲

Phacops

sphaeroidal

PHACOPIDA

Asaphus

sphaeroidal

ASAPHIDA

Pseudomegalaspis

sphaeroidal

ASAPHIDA

Ellipsocephalus

double

PTYCHOPARIIDA

Harpes

discoidal

HARPETIDA

Agnostus

sphaeroidal

AGNOSTIDA

绝对精品,但并不是所有这个种的三叶虫都这样卷曲

还有几种特殊的卷曲

请注意在 Ellipsocephalus,看起来不能很好的保护,其实有没有暴露或四肢软腹面。

最后,下面是两个三叶虫,很漂亮,很特殊

Pliomera ,Cheiruridae ,Phacopida

Illaenus bayfieldi,Illaenidae ,

耸棒头虫

(本文为化石网论坛精华帖,由网友铜钱豹提供,仅供大家学习参考。)

编辑:常君滢

2022-11-24

-

软体动物大传

介紹由古至今的软体动物最早的软体动物Haplophrentis分类 软体动物门 生息年代 寒武纪 生息地域 海 体长 3~30mm 直角石[Orthoceras]目:直角石目;科:直角石科;俗名:鹦鹉螺;时代:奥陶纪中期;介紹由古至今的软体动物

最早的软体动物

Haplophrentis

分类 软体动物门

生息年代 寒武纪

生息地域 海

体长 3~30mm

直角石[Orthoceras]

目:直角石目;科:直角石科;俗名:鹦鹉螺;时代:奥陶纪中期;分布:欧洲。

壳的形装状像一个柱状锥体,由间距紧密有凹凸腔室组成,这些腔室被体管连接在一起。

产地:直角石是个活跃的游水者,它的壳与水水平。能捕捉吞食其它小动物。

体长 15cm

Endoceras内角石

壳由中到大,一般为长形的直形壳,体管中到大,腹位或近中心。无颈式到长颈式。体管沉积为内锥,有时体管后部具辐积。无气室沉积。奥陶纪至中志留世。

奥陶纪中期

30厘米-5米

弓形角石[Cyrtoceras]

目:蝙蝠血目;科:弓形角石科;俗名:鹦鹉螺;时代:奥陶纪;分布:全世界。

壳弯曲像张开的长牙,从侧面看呈圆形。后部由众多排列紧密的腔室组合,而现存腔室则组成了壳的前部。

产地:从实验中得知这种动物很可能是头朝下生活在海底附近,它能够游水并改变浮力。

附注:这种属的特点是有内部印模,而印模是原先的壳留下的。

全长 12cm

爱斯托尼角石[Estonioceras]

目:Tarphyceratida 科:爱斯托尼角石科;俗名:鹦鹉螺;时代:奥陶纪早期;分布:欧洲。

这种鹦鹉螺的螺旋状壳盘卷得很松,它的尾壳阶与壳的其他部分的生长方向不同。它有宽而浅的核心。鹦鹉螺最与众不同的是体管长在壳阶外部附近。

产地:这种属通过盘卷松松的壳而适应游水。它生活在很深的水里,可能用他的触须捕捉食物。

附注:这个以内印模保存下来的标本是一种很稀有种的化石。

直径 10cm

圆角石(Oonoceras)

oh-oh-noh-see-ruhs

名称含义:“蛋角”,因为它的外壳上有蛋形图案

时代:‘4.6亿年至4.25亿年前

化石产地;捷克共和国

大小;体长15厘米

在海里游泳的鹦鹉螺类,

具有稍微弯曲的奇特的管状壳。

巨型鹦鹉螺 Orthocone

天敌(Natural Enemy)→ ...

食性(Diet)→ 肉食

典型体长(Length)→ 长约11米

推测体重(Mass)→ ...

发现者(Discoverer)→ ...

命名者(First described)→

庞大鹦鹉螺的软体居住在一个很长且薄的圆锥型壳里。它没有鳍和尾巴,沿着它的下腹部有一根柔韧的圆锥型的肉质管子。鹦鹉螺利用这个管子吸进海水,再施加压力从反方向排出海水从而到达它想去的任何地方。他用调节壳中小室中的水量来控制其垂直位置。它的嘴和长触手从壳粗大的一端伸缩出来。它以鱼类和节肢类动物为食物,如海蝎子。它用它触手和鸟嘴一样的嘴将捕获物撕裂。

奥陶纪的海洋生物

靴头海果[Cothurnocystis]

目:羊角目;科:靴头海果科;俗名:羊角;时代:奥陶纪;分布:苏格兰。

头为靴状,有3个尖尖的突出状。边缘骨板架形成了头部的周边,而中间部分是由小骨板组成,另外还有单独的巨大鳃口,尾很短并且柔软。

产地:靴头海果生活的海底,或许能用尾拖着自己移动。

肋棘海林檎属[Pleurocystites]

目:离眼海林檎目;科:肋棘海林科;俗名:海林檎;时代:奥陶纪;分布:全世界

保存完好的标本可清楚看见壳上部侧面的大骨板和短而盘卷并呈锥状的茎节。茎节宽阔而且柔软,与壳很近,是由大小交替的小骨组成,两条长长的肢从位于中间的嘴的两侧长出。

产地:肋棘海林檎属生活在水底,利用过滤取得食物。

全长 10cm

圆月形镰虫[Selenopeltis]

目:齿助虫目;科:齿助虫科;俗名:三叶虫;时代:奥陶纪早期—中期;分布:欧洲、北非洲

宽阔的外骨骼,头部和胸部则十分短小。宽阔的眉杂的沟迹和扁平的中心裂片。颊部壳针很长,每个胸部体节的侧板末梢一直延长到向后突出大壳针处。在尾甲还可发现一副近似的壳针。

产地 可能是自由漂浮在海水里。

全长 6cm

Neoasaphus kowalewskii

体长 6cm

瞪眼虫Opipeuter

全长 4cm

慧星虫[Encrinurus]

目:镜眼虫目 科:慧星虫科 俗名:三叶虫 时代:奥陶纪晚期—志留纪 分布:全世界

头甲缀有巨大结节。眼睛不断在巡视,颊部壳针很短。而和尾甲在中轴处有更多的体节。

产地:生活在志留纪的浅水海域。

附注:以“草莓状头部的三叶虫”而被人所知,这是因其具有独特的结节状头甲。

欧尼尔虫

欧尼尔虫[Onnia]

目:栉虫目 科:三瘤虫科 俗名:三叶虫 时代:奥陶纪中期 —晚期 分布:澳大利亚

与它的身长相比很宽。凸出的头部围绕着凹入的缘缨,这些规则状的凹坑成为该属的特征。胸部由六个窄小的体节组成,尾甲呈无沟痕的三角形。窄小的中轴能到达身体的边缘。

产地:欧尼尔虫生活在海床表面下的洞穴内。

全长 30mm

三分节虫[Triarthrus]

目:褶颊虫目;科:拟油栉虫;时代:奥陶纪;分布:全世界。

其外骨骼是体宽的两倍。有一个很大的头甲和很小的尾甲。没有颊部壳针,眉间可见两对很深的沟。

产地:生活在海床或海床附近。

附注:这是三叶虫中少有肢体仍保存完好中的一种,其腿部行走遗迹清晰可见。之所以能保存下来是由于它们被一层黄铁矿膜覆盖,使软组织腐坏后,肢体仍能保存完整。

全长 3cm

Thelodus

鱼类 无颚纲 翼甲形亜纲 腔鳞目

生息年代 中奥陶纪-晚志留纪

生息地域 世界

全长18cm

海神石[Clymenia]

目:海神石目;科:海神石科;俗名:海神石;时代:泥盆纪晚期;分布:欧洲、亚洲、北美洲。

内旋的壳有宽阔、敞口的核心,近乎光滑,长有模糊并微弯曲的生长线。壳阶受到压挤,腹圆形,骨缝是单一的。

产地:这种属是原始的菊石目,在泥盆纪晚期的岩石中很常见,但保存不完整。

附注:海神石是一种原始的菊石目,在泥盆纪晚期的岩石中很常见,但保存不完整。

直径 4cm

硬盾菊石[Soliclymenia]

目:海神石目;科:六角海神石科;俗名:海神石;时代:泥盆纪晚期;分布:欧洲大陆、北非、北美洲。

这是一种形状很特别的菊石,明显反卷的壳显出线条分明的三角形盘卷。它有宽阔的核心和圆形的腹。单一的肋条很紧密,骨缝很简单。

产地:它生活在中等深度的水中。它的壳形说明了它在海底的时间很长。

直径 2cm

棱菊石(GONIATITES)

目:棱菊石目;科:棱菊石科;俗名:棱菊石;时代:石炭纪早期;分布:全世界。

壳向内卷得很紧,并有窄小的核心。骨缝包括曲折结构中尖的和圆的部分。薄壳上有纤细紧密的生长线饰纹。

产地:生活在石炭纪陆架海里,有时在礁石结构上的沼泽中。壳的形状说明它的游水能力很差

直径 6cm

Tullimonstrum gregarium

分类 软体动物门・异足目

生息年代 石炭纪後期

体长 15cm~30cm

齿菊石(Ceratites)

古无脊椎动物。头足纲,菊石目的一属。其缝合线以鞍部完整,叶部呈锯齿状为主要特征。常见于世界各地中三叠世地层中。由于它的缝合线具有代表性,人们往往将具有齿菊石式缝合线的一类菊石,统称为齿菊石类。

直径 6cm

Belemnoteuthis

分类 软体动物门・头足纲

生息时代 侏罗纪後期

生息地域 海

全长 12cm

尖背菊石[Oxynoticeras]

目:菊石亚目;科:尖背菊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:全世界。

这与众不同的菊石的特征是有紧缩内旋的壳和刀锋般的龙骨。骨缝线复杂而且有褶边。从下图切成两半的标本中可以看见隔膜(黄铁矿)和已充满黄色石灰质的腔室。体管从腹边可看见,此被认为是菊石中游得最快之一。

产地:锐利的龙骨使尖背菊石在水中游动的阻力最小,因此被认为是菊石中游得最快之一。

附注:这标本是保存在古铜色的黄铁矿中的内印模——也是保存在粘土中的菊石的常见的方式。

棘角石[Echioceras]

目:菊石亚目;科:棘角石;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:全世界

特别的壳均匀反旋,并有圆腹,壳上装饰有结实、规则的细圆齿的肋条,肋是从核心里的结节生长出来的。

产地:这种菊石生活在侏罗纪早期的陆架海里,从反旋结构的壳椤以推断棘角石是不适合快速游动的。它可能以腐肉为食或捕捉移动缓慢的动物。

直径 6cm

科斯莫菊石[Kosmoceras]

目:菊石亚目;科:科斯莫菊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪中期;科:旋菊石科。

这是一种压缩均匀反旋的菊石,它是侏罗纪中期沉积中的典型。壳上的节纹很复杂,有成捆的肋条和成列的结节。腹狭窄而扁平。

产地:科斯莫菊石生活在更深的水中,它的游水能力一般。

附注:标本是原先壳质,已在页岩中压碎。

直径 6cm

雀羽菊石[Pavlovia]

目:菊石亚目;科:旋菊石科:俗名:菊石;时代:侏罗纪晚期;分布:格陵兰、北欧。

这是侏罗纪晚期最为丰富,分布很广的旋菊石科中典型的一员。这科的特征是壳敞口反旋结构,圆形的壳阶部分和分叉肋条节纹。现存腔室几乎占据了整个壳。骨缝是复合的。

产地:这种属在侏罗纪晚期海里分布很广。

直径 4cm

胎盘菊石[Placenticeras]

目:菊石亚目;科:胎盘菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪晚期;分布:全世界。

这个白垩纪晚期的属能长到相当大(约达50厘米)——这里列出的标本为缺少活腔室的菊石,而这些腔室在其活着时可能会形成另一个壳阶。紧压而且突出内旋的壳上有一很狭窄的腹和厚实的真珠质壳。

产地:菊石模拟在水槽中的试验表明:胎盘菊石巨大的体型和流线型的外形使其很可能是所发现的菊石中游水最快的,它通过喷水追逐猎物或逃避两栖动物或鱼的攻击。

附注:从美国西部内河深水航道发现的几个标本显示出受到巨大海生蜥蜴连连攻击的咬痕。

斯罗恩菊石[Schloenbachia]

目:菊石亚目;科:斯罗恩菊石;俗名:菊石;时代:白垩纪晚期;分布:区洲;格棱兰。

是白垩纪晚期欧洲菊石是最典型的,显示出菊石发展程序中各种不同的变化——有的标本几乎是光滑和非常扁平的;有的则是扁平长有结节。这个属的特征是有异常发达的腹面龙骨。单体的横切面可长至25厘米。

产地:这个属的菊石被认为游水能力相当好;

附注:这个属是以磷酸盐质的内铸模式保存下来。

直径 5cm

Parapuzosia,

白垩纪晚期

直径可达3.5m,

体总重可能 达1.5吨

至於目前所知最小的 菊石成体,直径仅有3mm

日本菊石[Nipponites]

目:菊石亚目;科:旧菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪晚期;分布:日本;美国。

这是白垩纪晚期菊石中唯一不规则盘卷的。日本菊石是最为怪异的。第一眼看见时,壳似乎为壳阶的不规则扭曲形成的;进一步观察便可发现它是U型的三维立体状。它有着典型复合菊石骨缝和仅有肋条的简单饰纹,而且很可能从螺旋形盘卷的结构进化而成的。

产地:可能是以蜉蝣生物的形式生存的,在温暖的白垩纪晚期的海中的中层和上层漂浮,利用其触须捕捉小动物为食。

直径 6cm

船菊石(Scaphites)

菊石亚目;科:鹦鹉螺科;俗名:菊石;时代:白垩纪晚期;分布:全世界。 鹦鹉螺科代表着白垩晚期没有盘曲菊石的另一种结构,它具有腔室的早期壳阶以普通的方式盘卷得很紧,但是组成短直杆和尾端钩的活腔室的形状就像牧羊人的弯柄杖。

直径 8cm

伯斯特菊石[Bostrychoceras]

目:菊石亚目;科:旧菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪晚期;分布:全世界。

这人属与其关系很紧密的科——塔菊石,它们壳的盘卷与大多数菊石平面扁平盘卷相比,已变成螺旋形的(很像蜗牛或腹足纲)。尽管与腹足纲极为相似,这种化石还是很容易从其很有特征性的骨缝线认出其为菊石。伯斯特菊石的盘卷很松,而且,前后壳阶互不接触。作为简单装饰的纤细而紧密的肋条在活腔室上被结节的扩展而隔断。活腔室呈U型状,并且活着时的孔眼是朝前的,这样凸出的触须就不会与壳下的海底相接触了。

产地:古生物学家认为这个属可能是蜉蝣生物,漂浮在开阔的海洋里,以水流中的小动物为食。其分布很广的记录与这一理论一致。

附注:最常发现的是破碎壳阶的小碎片,从其上的饰纹可进行鉴定。

体高 14cm

粗碟菊石[Pachydiscus]

目:菊石亚目;科:粗碟菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪晚期;分布:全世界。

粗碟菊石料包括有菊石类中的巨物,它的标本直径为2米,这是在白垩纪晚期的岩石中发现的。壳均匀内旋并压缩,并长有短小微弯的肋条。腹是圆形的。

产地:游水能力很强,生活在开阔的海里。

羊角菊石[Crioceratites]

目:菊石亚目;科:曲菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪早期;分布:全世界。

壳盘卷得很松,壳阶互相不相连。壳阶的大小增长很快。长有结节的更结实的肋条被2个或3个没有结节的纤细、更脆弱的肋条分隔开。腹是圆形的。

产地:这属生活在中等深度的陆架海里,并适应游水捕食的要求。

附注:宽松盘卷的形态在菊石和鹦鹉螺目里进化了许多次。

直径 10cm

Pravitoceras sigmoidale

分类 软体动物门・头足纲

生息时代 白亜纪後期

生息地域 海(日本淡路岛)

长径 25cm

针杆菊石[Merocanites]

目:前碟菊石目;科:前碟菊石科;俗名:棱菊石;时代:石炭纪早期;分布:欧洲、亚洲、北美洲。

壳呈反卷并有宽阔敞口的核心;其外形受挤压,侧面平行。微呈圆形的侧面显示出带有几个刀片状的折皱骨缝(这对古生代菊石来说是相当复杂的构造)。腹是圆的。

产地:生活在石炭纪早期的中等深度的海中。

附注:该种标本是涂有气化膜的内印模的方式保存在黑色石灰石中。

腹菊石(Gastrioceras)

古无脊椎动物。菊石目,腹菊石科的一属。旋环为外卷型,脐较大,腹部弯圆,旋环横断面呈梯形。脐缘上具有细横肋或瘤,缝合线为棱角石式,复叶分为两个窄尖的小叶。生存于中石炭世。

长度为7公分。

拟包盘菊石[Xenodiscus]

目:齿菊石目;科:拟外盘菊石科;俗名:齿菊石;时代:二叠纪早—三叠纪早期;分布:全世界。

壳紧紧反旋,有宽大的敞口核心。它微微紧缩,有平行的侧面和微圆的腹,仅在早期壳阶上有模糊的不规则肋条。突出的紧密骨缝线有深而圆的前折皱和易碎小齿的后折皱。现存的腔室很长。

产地:游得很慢,用它的触须捕捉猎物。

叶菊石[Phylloceras]

目:叶菊石目;科:叶菊石科;俗名:叶菊石;时代:侏罗纪早—白垩纪晚期;分布:全世界。

紧压内旋的壳结构和突出褶边的骨缝是不论大小的菊石的壳的一个特征。壳上要么仅装饰有简单的生长线;要么几乎为平滑的。孔眼微微有点弯曲。

产地:流线型的外型和圆腹使喷射水流以中等速度在水中流动。

驰菊石[Lytoceras]

目:驰菊石目;科:驰菊石科;俗名:驰菊石;时代:侏罗纪早期;分布:全世界。

壳为反卷结构,并有宽阔的核心。壳阶部分均匀而圆。壳上装饰有纤细而紧密的肋条和不常有的凸缘,这些装饰连贯地遍布腹部。骨缝是复合的。

产地:壳的形状与其快速游水很不协调,它可能生活在海底附近。

附注:与叶菊石一样,驰菊石在古代泰西斯的低纬度浮水沉积中大量存在。

裸环鳣菊石[Psiloceras]

目:菊石亚目;科:菊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:全世界。

菊石在世界上许多地方生存,这种很小且光滑的属被作为侏罗纪开始的标志。裸环鳣石可能是从叶菊石进化而来,仍保留单一的骨缝。这种保存在页岩里被压得扁平的深桃红色的真珠质壳是在英国北萨默塞特郡所发现的化石的典型。

产地:游水能力一般。

附注:这个属侏罗纪早期在某一局部很丰富。

绳菊石[Amaltheus]

目:菊石亚目;科:绳菊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:全世界。

绳菊石的特征是有紧压的内旋结构的壳和很狭窄的龙骨,这些饰纹由镰刀形的肋条或纤细的螺旋状肋条组成。

产地:流线型的壳阶外形及窄小的龙说明其游水能力强。

附注:这属可能从叶菊石进化而来。

雀羽菊石[Pavlovia]

目:菊石亚目;科:旋菊石科:俗名:菊石;时代:侏罗纪晚期;分布:格陵兰、北欧。

这是侏罗纪晚期最为丰富,分布很广的旋菊石科中典型的一员。这科的特征是壳敞口反旋结构,圆形的壳阶部分和分叉肋条节纹。现存腔室几乎占据了整个壳。骨缝是复合的。

产地:这种属在侏罗纪晚期海里分布很广。

指菊石[Dactylioceras]

目:菊石亚目;科:指菊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期。分布:全世界。

壳为反旋结构,可看见许多壳阶和宽浅的核心。纤细分叉的肋条排列紧密遍布圆形得很慢。

产地:指菊石游得很慢。

附注:中世纪时期,菊石被认为是石化蛇,被雕刻而成的头卖给旅行者。

龙头菊石[Harpoceras]

目:菊石亚目;科:马蹄菊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:全世界。

这是一种侏罗纪早期常见的菊石,特征是紧压均匀内旋的壳与其上锐利的腹龙骨和有突出的镰刀形肋条的侧面。孔眼位于腹缘上短小的喙状突起上。

产地:这属游水能力很好,以捕捉小动物为食。

附注:这种标本保存在涂有黄铁矿薄层的变朽粘土岩中。

马蹄菊石[Hildoceras]

目:菊石亚目;科:马蹄菊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:欧洲、中亚;日本。

壳的反旋的,边缘紧缩,侧面有被凹槽切断的很粗糙的、间距很大的镰刀状的肋条。骨缝线很复杂。线条突出分明的长方形壳阶部分有三条低矮的,被二条凹横分开的龙骨,壳阶位于腹上。

产地:生活在侏罗纪早期陆海里,游水能力一般。

附注:这种标本完好保存在变朽粘土岩结核中。

对菊石[Bifericeras]

目:菊石亚目;科:曲菊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:欧洲。

一如其它菊石,颈较大(巨颈螺)的Bifericeras是雄的。雌性有较大体型以利产卵与孵化。

产地:Bifericeras栖于深度适中的海洋中,以小型无脊椎动物或其尸体为生。

多味蕾角石[Douvilleiceras]

目:菊石亚目;科:多味蕾角石科;俗名:菊石;时代:白垩纪早期;分布:全世界。

壳为内旋结构,外形压缩,圆腹上有结实、单一的肋条,每肋条又分成众多均等的结节,结节原先都长着长壳针。

产地:这属的游水能力一定很差——壳阶宽阔的外形使其在水中的阻力很大。多味蕾角石要花很多时间寻找腐食或捕捉猎物。

附注:这个保存完好的内印模是由黑色的磷酸钙盐组成。

澳洲角石[Australiceras]

目:菊石亚目;科:曲菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪早期;分布:全世界

这个属简单盘卷的壳随着其生长,扩展得很快。壳上的装饰有纤细而紧密的肋条,并扩展到圆腹上。这一科中许多有密切关系的壳的结构都没有盘卷,因此,体腔便形成钩状。

产地:生活在白垩纪早期陆架浅海中,游水很慢。

附注:与许多菊石一样,最常发现的是澳州角石的壳阶部分,而不是整个标本。

原微角石[Promicroceras]

目:菊石亚目;科:Eoderoceratidae;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:全世界。

这种石灰石(也称马斯顿大理石)是由紧密堆集在一起的、很小但很完整的原微菊石的壳组成。在石块的边角有更大的属,星角石的壳的碎片。原微角石的壳为反旋结构,有粗糙而笔直的肋条,这些肋条有腹上形成一个朝前的凸缘。

产地:马斯顿大理石是由大量的原微菊石死亡在一起构成的,这可能是由风暴,或可能是海藻花的毒造成的。

附注:菊石的壳很快被石灰泥掩埋,石灰泥硬化形成石灰石。

星角石[Asteroceras]

目:菊石亚目;科:白羊石科;俗名:菊石;时代:侏罗纪早期;分布:全世界。

这个科的菊石体大,装饰简单,大量分布在侏罗纪早期沉积岩中。反旋的壳上有弯曲的肋条,腹上有一条龙骨。

产地:生活在中等深度陆架海,游水速度很慢,以小的海生动物为生。

附注:这保存完好的壳腔室部分充满了半透明的棕灰色的石灰泥。壳大部分均已破碎。

冈内菊石[Gunnarites]

目:菊石亚目;科:考斯马菊石;俗名:菊石;时代:白垩纪晚期;分布:南极洲;印度、澳大利亚;

特别的壳均匀反旋,并有圆腹,壳上装饰有结实、规则的细圆齿的肋条,肋条是从核心里的结节生长出来的。

产地:生活在白垩纪晚期的陆架海里,游水速度很慢。

附注:这标本是以内印模的方式保存下来的,并有一些原生壳(黄色—棕色)。

满德尔菊石[Mantelliceras]

目:菊石亚目;科:棘菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪;分布:欧洲。

壳为内旋结构,核心很小。壳阶部分为长方形,腹扁平,侧面有长短交替的肋条。

产地:满德尔菊石和它的近亲游水能力可能很差,这是由于它们的身体不是流线型的。它们有突出巨大的性双晶,雌性(大贝壳)双晶要更大一些。

附注:这属是北半球白垩惯性晚期特有的。

真蹄菊石[Euhoplites]

目:菊石亚目;科:蹄菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪早期;分布:欧洲。

这种壳均匀内旋,外形扁平。侧面有结节,结节上长有成捆的肋条。腹上有浅凹槽。

产地:众多的肋骨和红节及长方形壳阶外形,使其在水中的阴力很大,无法游得很快。

附注:活着时的壳要比现在没有壳阶的碎片大3倍。

莫托尼菊石[Mortoniceras]

目:菊石亚目;科:腕菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪早期;分布:欧洲、非洲;美国。

莫托尼菊石属在白垩纪早期沉积中分布很广,并可长达50厘米。富有特征的壳结构的腹上有一结实的龙骨和四方形的壳阶部分。

产地:这属游水能力可能很差,可在水中缓慢地游动。

附注:标本在岩石中已被挤压成椭圆形。

德斯菊石[Deshayesites]

目:菊石亚目;科:德期菊石科;俗名:菊石;时代:白垩纪早期;分布;全世界。

是一种反旋结构的紧缩的菊石,它的壳上装饰有很单一的曲折肋条。肋条横过狭窄的圆腹。这属是阿普第时期常见并绝无仅有的。

产地:流线型外形及很少的饰纹说明这属的游水速度很快。

杆菊石[Baculites]

目:菊石亚目;科:杆菊石科:俗名:菊石;时代:白垩纪晚期;分布:全世界。

这种白垩纪晚期的属只有壳上最最早期的部分保持盘卷,以后长出的部分成为笔直的杆。杆菊石在一处地方会大量存在,常常没有其它种的存在,

它能够长至1米。

产地:这种笔直菊石的生活方式仍无定论:有的古雅生物学家认为它们在水中是垂直生活的,触须在海床中搜索食物;有的则认为它们是水平地生活在靠近海面的地方。

尖枪鲗[Acroteuthis]

目:箭石目;科:尖枪鲗科;俗名:箭石;时代:白垩纪早期;分布:欧洲。

巨大结实的护甲呈锥状缩小至粗钝的尾端。圆柱形腔(槽)很深,侧面有凹槽。

产地:这种海生生物的游水速度可能很慢。

附注:护甲的表面常因侵蚀而磨损,可清楚地看见由石灰质组成的同心的“葱皮纸”层

希波箭石[Hibolithes]

目:箭石目;科:箭石科;俗名:箭石;时代:侏罗纪中—白垩纪晚期;分布:北半球。

护甲细长,结构精巧,脆弱的鳞茎状后端。腹侧面的前部边缘长有突出狭窄的凹槽。 这很脆弱,常在化石阶段便已破裂。

产地:细长的箭石生活在白垩纪早期的海中。

前箭石[Neohibolites]

目:箭石目;科:箭石科;俗名:箭石;时代:白垩纪;分布:全世界。

这种小箭石的护甲细长呈纺锤状,并以半透明琥珀色石灰保存下来。它有深而圆的槽和前部凹槽。多隔圆锥前部的突出物为舌状延伸物。

产地:数量很多,生活在白垩纪中期温暖的陆架海,以捕捉小猎物为食。

附注:这种标本上多隔圆锥的分开的腔室仍可看见。新箭石是欧洲阿尔边粘土中很常见的化石。

粗枪鲗[Pachyteuthis]

目:箭石目;科:圆柱箭石科;俗名:箭石;时代:侏罗纪中期—晚期;分布;全世界。

巨大而结实的箭石护甲平缓地呈锥状缩小至粗钝的后端。护甲破碎的表面具纤维状石灰骨结构。圆槽很深,容纳有巨大的多隔圆锥,它是由凹凸的腔室组成,但现在已充满硬化的泥土。

产地:它是生活在侏罗纪晚期很深的陆架海里的食肉和食腐动物。

附注:多隔圆锥在富有光泽的黄铁矿中保存完好。

拟箭石[Belemntella]

目:箭石目;科:箭石科;俗名:箭石;时代:白垩纪晚期;分布:北半球。

护甲为缓慢缩小的锥状,尾部有称为锐突的尾尖。护甲的前部像纸一样薄,容纳有很深的槽。护甲的表面长有分叉的浅凹槽网,很可能是由于活箭石的软组织中的血管的印迹造成。

产地:在白垩纪晚期的白垩海中较浅的地方游动,用钩状的触须来捕捉小猎物。

附注:箭石中一直存活的品种,直至白垩纪行将结束,它在称为“箭石坟场”的地方大量存在。

圆柱箭石[Cylindroteuthis]

目:箭石目;科:圆柱箭石科;俗名:箭石;时代:侏罗纪中期—晚期;分布:欧洲、北美洲。

护甲长呈圆柱状,呈锥形缩小至后尖端。带有腔室的多隔圆锥向前部扩展。

产地:这属是食肉动物,生活在陆架海中更深的地方。

附注:这是箭石中最大种中的一种,其长度能长至25厘米。

粗沙鳞[Trachyteuthis]

目:口噬目;科:粗沙麟科;俗名:箭石;时代:侏罗纪晚期;分布:欧洲。

这种属的护甲发现时已成为化石。外形为长椭圆形,两侧有裂片。背部可见生长线。

产地:这种动物的习性与乌贼相近,生活在海底,以甲壳纲为食。

附注:这个属与乌贼或枪鸟鲗的姻亲关系是否密切,仍无定论。

雷用诺角石[Rayonnoceras]

目:珠角石目;科:Carbactrinoceratidae;俗名:鹦鹉螺;时代:石炭纪早期;分布:欧洲、北美洲。

这种角石的壳直而且平滑并成锥状。位于中间的体管有着复合结构。体管和凸起的腔室在这种鹦鹉螺生长过程中填满了石灰质沉积。

产地:它能在浅海环境中游水。

附注:壳中的石灰质沉积具压载作用,使这种动物更重。

新生角石[Cenoceras]

目:鹦鹉螺目;科:鹦鹉螺科;俗名:鹦鹉螺;时代:三叠纪晚—侏罗纪中期;分布:全世界。

壳的形状为内卷式,核心狭窄。壳阶增加得很快。腹又宽又圆。骨缝很密并微弯,没有任何复合折皱。活腔室约占壳阶的一半。内部从切面看,众多的腔室为凹凸状,背部边缘有一巨大的体管。

产地:这种海生动物以居住在海底的小动物为食。

附注:该标本的许多腔室填满了红色石灰泥,并硬化成为石灰石。有的则填满石灰质水晶,许多腔室壁均破裂,很可能是在动物死后沉入深水中的压力造成的。

外扩角石[Eutrephoceras]

目:鹦鹉螺目;科:鹦鹉螺科;俗名:鹦鹉螺;时代:白垩纪晚期;分布:美国。

壳是向内盘卷的,并且核心极其窄小。壳的外形几乎为球状;腹很宽大且圆。多隔圆锥的单个腔室要比新生角石更少。

产地:外扩角石是游动很慢的食肉动物,生活在西部内河水道里,而这一水道在白垩纪晚期占据了美国的中西部。

附注:这种特别的属以内印膜的形式保存在黑色泥石中,在黑泥石的表面粘着一些原生壳质碎片。这些碎片有“珠母”的颜色,这是所有头足纲壳的特征。

无管角石[Aturia]

目:鹦鹉螺目;科:无管角石科;俗名:鹦鹉螺;时代:古新世—中新世;分布:全世界。

壳内旋并压缩,有一窄浅的核心和圆腹。骨缝的侧面有突出的朝后的折皱,这使其与一些原始的古生代菊石十分相似。

产地:无管角石可能生活在相对很深的水中,其压缩的壳呈流线型以便游动更快。

附注:该标本是壳上有腔室部分的内疗印膜。

尖笔石[Rhyncholites]

目:鹦鹉螺目;科:属多科;俗名尖笔石;时代:三叠纪—上新世;分布:全世界。

是鹦鹉螺目的化石化的上颚残体的一种属像其他活的鹦鹉螺目一样,鹦鹉螺有两个强壮的咬颚,与鹦鹉的嘴很像。它们由石灰质组成,保存完好。这些颚很容易切咬鱼和甲壳纲。

鹦鹉螺(Nautilus Pompiplius)是属于头足纲四鳃亚纲鹦鹉螺目的软体动物。现有的种类不多,但都是暖水性动物。它们是印度洋和太平洋海区特有的种类,在我国台湾、海南岛和南海诸岛均有发现。

鹦鹉螺基本上属于底栖动物,平时多在100米的深水底层用腕部缓慢地匍匐而行。也可以利用腕部的分泌物附着在岩石或珊瑚礁上。它们能够靠充气的壳室在水中游泳,或以漏斗喷水的方式“急流勇退”。在暴风雨过后,海上风平浪静的夜晚,鹦鹉螺惬意地浮游在海面止,贝壳向上,壳口向下,头及腕完全舒展。这类动物有夜出性,主要食物为底栖的甲壳类,特别以小蟹为多。

鹦鹉螺的贝壳很美丽,构造也颇具特色。这种石灰质的外壳大而厚,左右对称,沿一个平面作背腹旋转,呈螺旋形。贝壳外表光滑,灰白色,后方间杂着许多橙红色的波纹状。这在各国发行的鹦鹉螺邮票上均可以很清楚的看到。壳有两层物质组成,外层是磁质层,内层是富有光泽的珍珠层。壳的内腔由隔层分为30多个壳室,动物藏身于最后一个隔壁的前边,即被称为“住室”的最大壳室中。其他各层由于充满气体均称为 “气室”。每一隔层凹面向着壳口,中央有一个不大的圆孔,被体后引出的索状物穿过,彼此之间以此相联系。被截剖的鹦鹉螺,像是旋转的楼梯,又像一条百褶裙,一个个隔间由小到大顺势旋开,它决定了鹦鹉螺的沉浮,这正是开启潜艇构想的钥匙,世界上第一艘蓄电池潜艇和第一艘核潜艇因此被命名为“鹦鹉螺号”。

鹦鹉螺现有的种类不多,但化石的种类多达2500种。鹦鹉螺化石也称菊石,这些在古生代高度繁荣的种群,构成了重要的地层指标。地质学家利用这些存在于不同地址年代的化石,可以研究与之相关的动物演化、能源矿产和环境变化,为利用自然,改造自然提供科学的数据。

另一种软体动物-Proteroctopus

白垩纪的巨型乌贼

Tusoteuthis longa

长5-6米的大鱿,是现在大王鱿的3分之1

Tusoteuthis longa 化石

史前大鱿鱼Niobrarateuthis

生巨型乌贼:

2006年12月4日於日本所摄

雌性巨鱿

3.5米长,50公斤

洪德堡巨鱿Humboldt Squid

长1.8公斤,重45公斤。

速度可达每小时24公里

海怪物

巨型深海大虱

英文名:Giant Isopod(巨型等足虫)

拉丁名:Bathynomus giganteus

大小:大约12-16英寸(30.5-40.6厘米)

栖息范围:全世界

栖息深度:超过2,000英尺(610米)

巨型深海大虱属于甲壳纲等足目,是已知等足虫类动物中最大的成员,而人们最熟悉的应该是它的小个子等足类同胞——潮虫。

这种大个头甲壳动物虽然不是吃素的,但并不是什么凶猛动物,它们终生只是在洋底打扫动物尸体。由于海洋深处食物缺乏,所以深海大虱必须适应上边掉下来什么就吃什么的生活。除了依靠天上掉馅饼外,它们还吃和它们居住在同一深度的小型无脊椎动物。

已知最大的巨型深海大虱个头在40厘米以上,是甲壳动物家族中最大的物种之一。这种动物的外貌看起来象是史前生物,而受到威胁时,行为则和潮虫一样,把身体蜷起来变成一个紧紧的球,让背部坚硬的装甲来保护自己。

相对于人类这样简单的嘴来说,它们的嘴部结构非常复杂,包括许多部件,能够协同一致进行刺入、撕开、掏出内脏等动作。对于它们来说,最适宜的生存温度是9摄氏度。而它们产的卵是已知所有海洋无脊椎动物中最大的。

这种深海大虱生活在北冰洋周边岛屿和大陆附近,最深栖息深度在790米左右。幼体孵化后会把没孵化的卵吃掉,而雌性北冰洋巨型深海大虱产卵后一般会死亡,个别能继续生存下去再次生育。

巨枪乌贼/大红鱿 (Mesonychoteuthis hamiltoni)

这种巨大、令人望而生畏的乌贼,目前科学家仅发现六种,其中五种是在抹香鲸的肚子里找到,最近发现的一种是在南极捕获,渔网深入 2,200 公尺海底,捕获到的乌贼体长超过 6 公尺,为至今体型最大的乌贼,这个生性凶狠的略食者,拥有两张巨大、锐利的嘴,触角上有不停转动的钩状组织。

North Pacific Giant Octopus (Enteroctopus dofleini)

北太平洋巨章鱼

寿命只有3-5年

最长可达7米,重270公斤。

大王鱿

这种巨型鱿鱼生活在水深1000多米的海洋里,身长可以长到18米,体重可超过300公斤

大王鱿品种

Architeuthis dux

Architeuthis hartingii

Architeuthis japonica

Architeuthis kirkii

Architeuthis martensi

Architeuthis physeteris

Architeuthis sanctipauli

Architeuthis stockii

(本文为化石网论坛精华帖,由网友东方美佳臣提供,仅供大家学习参考。)

编辑:常君滢

2022-11-24