古生物的便便不要扔,可以建食谱、挖磷矿,隔壁科学家都羡慕哭了

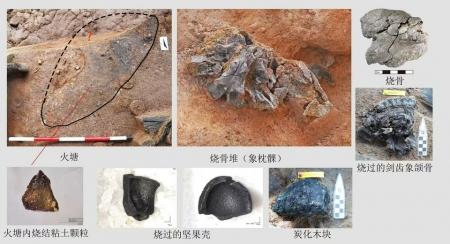

在捣鼓粪化石研究的同时,巴克兰还给自己定制了一张粪化石桌,桌面嵌满经过抛光打磨的鱼粪化石,用来招待晚宴肯定别有一番风味。说起化石,很多人第一时间会想到恐龙骨骼化石,因为足够震撼。而“重口味”的我,决定和你们聊聊古生物的排泄物——粪便化石,以及如何制作属于自己的粪化石。Part. 1谁邂逅了第一坨粪便化石?如果你是一个恐龙迷,想必不会对威廉·巴克兰(William Buckland)感到陌生,因为他描述和命名了第一只恐龙,是最早研究恐龙的科学家之一。但是,你未必知晓巴克兰的另一重要身份——“初代粪便化石猎人”。1821年,巴克兰在调查英格兰北约克郡的一个史前鬣狗洞穴时,发现遍地的鬣狗骨骼和牙齿化石之间,还散落着一些白色小球,怀疑是鬣狗的粪便化石。鬣狗粪便化石,发现于英格兰北约克郡的洞穴,保存在牛津大学博物馆。图片来源:参考文献[1]为了证实这个猜想,巴克兰跑去动物园里观察非洲斑点鬣狗的粪便。由于现代鬣狗十分喜欢食用其它动物的骨骼,摄入过多的钙和磷,导致粪便呈现白色,恰好洞穴中的白色小球主要化学成分也是磷酸钙。于是,巴克兰发表论文并获得皇家学会科普利奖章,科学地邂逅了第一坨粪便化石。现代斑点鬣狗的白色粪便。图片来源:参考文献[2]从史前鬣狗洞出来后,巴克兰又把目光投向海滨小镇莱姆里吉斯。这儿的海岸线埋藏着大量侏罗纪时期的海洋生物化石,著名的化石收藏家玛丽·安宁在此发现了第一具完整的鱼龙和蛇颈龙化石,并注意到它们的腹腔保存有许多深灰色的小石头,石头里偶尔还会夹杂着骨头和鱼鳞。英国的莱姆里吉斯海岸,如今这里每年还会举办化石节。图片来源:wikipedia尽管小石头被当地人称之为“牛黄石”,并在16世纪曾被广泛用作解毒剂,但在玛丽·安宁的研究基础上,巴克兰认为鱼龙腹部的小石头其实都是粪便,不久后他创立了一个词“Coprolite”(粪化石),将所有远古粪便纳入其中。从此,粪化石的研究领域大门正式开启。粪化石的形状千奇百怪,因为在这个世界上,没有谁能够拉出完全相同的两坨粪便。而且正常的粪便都比较柔软、易碎,在埋藏过程中会再次发生变形,甚至遭到食粪动物的破坏和风吹雨打的洗礼,从而出现球形、卵形、锥形、雪茄形、不规则形等等。其中,最令巴克兰着迷的莫过于螺旋状粪化石。(A)威廉·巴克兰;(B)他于1835年的绘画,可见螺旋状粪化石;(C)他收集的粪化石。图片来源:参考文献[3]关于螺旋状粪化石的成因,巴克兰认为是食物残渣会经过一段螺旋形的肠道,渐渐形成带有螺旋纹的粪便,并以这一形态排泄出体外,最终被埋藏形成化石。这一观点并非异想天开,因为现生鲨鱼、肺鱼、银鲛、鲟类的肠道就有这样的结构:回肠内的粘膜层排列成螺旋瓣,就像一个螺旋楼梯。当食物兴冲冲来到螺旋瓣后,一圈又一圈的结构不仅可以延缓食物的移动速度,还能增加肠道内的消化面积,让鱼儿们更充分地吸收营养。鲨鱼肠道内的螺旋瓣。图片来源:图源wikipedia乐于动手的巴克兰哪能放过这些活生生的例子,他直接往鲨鱼的肠道内注射一种能够快速凝固的水泥,最终成功复制出水泥版的螺旋粪便。在捣鼓粪化石研究的同时,巴克兰还给自己定制了一张“粪化石桌”,桌面嵌满经过抛光打磨的鱼粪化石,用来招待晚宴肯定别有一番风味。粪化石桌,如今收藏于莱姆雷吉斯的博物馆图片来源:Lyme Regis MuseumPart. 2粪化石有什么用?一块动物骨骼化石,能让我们真真切切地感受远古生命的不可思议,这是一坨粪化石无法比拟的,那为何巴克兰沉迷于其中?因为粪化石能够提供“另类”的古生物信息呀。以螺旋状粪化石为例,它可以直接反映排泄者的消化道内部结构,表明古代鱼类的肠道也有螺旋瓣,有利于吸收营养物质;也能作为鱼类分类的依据,因为粪化石表面的螺旋纹与肠道内螺旋瓣的数量、疏密程度有关,比如现代鲨鱼肠道的螺旋瓣很密集,肺鱼次之,软骨硬鳞鱼类则很稀疏;还能反映排泄者的体型上限,比如螺旋纹数量<5圈的粪化石,排泄者体长上限为1~2米。不同鱼类的螺旋瓣形态,有的密集,有的稀疏。图片来源:参考文献[4]就像你吃了金针菇一样,粪化石也含有未被消化的食物残渣,如骨骼、牙齿、鳞片、植物以及微生物等等,这些都能够反映古生物的猎物选择行为、食物偏好以及消化方式等相关生理学。简单来说,就是重建古生物的食谱。巴克兰在莱姆里吉斯海岸收集的鱼龙粪化石,除了包含鱼鳞、鱼骨以及小型鱼龙骨骼外,还有一些乌漆麻黑的粪化石。后来经过分析,粪化石中的黑色色素和鱿鱼等软体动物的墨汁具有相同的化学成分,从而知道鱼龙的食谱里还有鱿鱼。这是否让你想起了红心火龙果的“折磨”?鱼龙吃鱿鱼复原图,基于1.99亿年前的鱼龙的胃内容物所画。图片来源:Julian Kiely当拥有足够多的粪化石时,还可以重建古生态系统的食物网。这幅1830年的水彩画,展现了侏罗纪时期的莱姆里吉斯海岸,主要基于威廉·巴克兰的科学研究和玛丽·安宁收集的化石,是重建古代生态系统的第一次尝试。不信你看,蛇颈龙和鱼龙互相厮打的同时,还在悄悄拉屎——蛇颈龙腹下的椭圆状物体就是粪便。《Duria Antiquior》水彩画,描述史前时代的莱姆里吉斯海岸。图片来源:wikipedia受时代的局限性,食物网的第一次重建并不完善。今天,我们已经可以采用新的科学技术,来窥探粪便里的世界。2020年10月,英国布里斯托大学的科学家对成千上百坨粪化石进行CT扫描,识别出各类骨骼、鳞片和牙齿,重建了布里斯托地区两亿多年前的浅海食物网:海洋爬行动物和鲨鱼吃小鱼,小鱼吃更小的鱼和龙虾,鱼龙甚至可能还会啃生蚝。顶部为鱼龙,右上角为蛇颈龙,蓝色箭头表示2020年研究的捕食者-猎物关系,红色箭头和黑色箭头来源于2018年的研究。图片来源:参考文献[3]CT扫描结果还显示,各种粪化石内部的骨骼和鳞片几乎没有损坏,这意味着史前海洋动物的消化能力欠佳,无法像现代大多数食肉动物一样溶解骨头,只能硬着头皮,努力把骨头拉出体外。最有意思的是,一厘米长的鲨鱼粪化石竟混合着三块骨头,一块来自鱼类的头骨,另外两块来自小型海洋爬行动物的尾椎。鲨鱼粪化石内部的三块骨骼,蓝色为鱼类头骨,绿色和黄色为海洋爬行的尾椎。图片来源:参考文献[3]至于这条鲨鱼是在食腐捡漏尸体呢?还是活生生啃了一条鱼的头部,转而又往一只海洋爬行动物的尾巴末端啃去呢?咱就不得而知了。当粪化石堆积成层时,还会形成具有经济价值的磷矿。19世纪中叶,英国人意识到磷酸盐能够提高农作物产量,于是具有高磷酸盐含量的粪化石开始被开采用作肥料。数十年间,粪化石采矿区如雨后春笋般涌现,形成大规模产业,边上的餐饮设施、住宅和教堂也一一发展起来。19世纪中叶的工人们在开采粪化石图片来源:Buckinghamshire County Museum虽然该产业早已衰落,矿坑回填,但那些被毁坏的、被当作肥料、被售卖的重要化石也早已不知去向。Part. 3谁的屎,你的吗?看到这,你或许有疑问,为什么科学家能找到粪化石的主人?实际上,在古生物的世界里,想知道谁拉的屎是一件十分困难的事。只有当粪化石保存在动物的腹腔时,才能做出准确判断。而大多数时候,既要获取粪化石本身的信息,还需要结合时代背景、地理环境、同一地层的动物化石进行分析,才有可能知道是谁拉的屎。比如这坨长44厘米,高13厘米,宽16厘米的巨型粪便,含有很高比例(30-50%)的骨骼碎片,远大于常见的食肉动物粪化石,而且又位于白垩纪晚期的北美洲,所以推测是某种暴龙类的粪便。疑似暴龙粪便化石,发现于美国南达科他州。图片来源:wikipedia因为普遍规律表明,粪化石体积和排泄者的体型成正比(尽管没有一个定量关系),那显然是暴龙类比该地区的其它动物更配得上这坨粪化石,毕竟小个子哪能拉出长达63.5厘米的粪便嘛。而在众多的粪化石主人中,肉食性动物数量远高于植食性动物,因为粪化石的主要成分是磷酸钙,骨骼和肉类能提供更多的矿物质,促进粪便矿化。最后,如果你想拥有属于自己的粪化石,首先请吃肉蛋奶,摄入钙和磷;其次选择一个好的天然厕所,比如湖泊或深海等沉积环境;然后确保粪便安全着陆,进入埋藏阶段;最后交给运气。希望经历过百万年的地质变动,你的粪便会以化石之身出露于地表,被“后人”拾获……参考文献:[1] Duffin, Christopher. (2009). “Records of warfare…embalmed in the everlasting hills” : a history of early coprolite research.. Mercian Geologist. 17. 101-111.[2] Wang, Xiaoming & White, Stuart & Balisi, Mairin & Biewer, Jacob & Sankey, Julia & Garber, Dennis & Tseng, Z.. (2018). First bone-cracking dog coprolites provide new insight into bone consumption in Borophagus and their unique ecological niche. eLife. 7. 10.7554/elife.34773.[3]Marie Cueille, Emily Green, Christopher J. Duffin, Claudia Hildebrandt, Michael J. Benton. Fish and crab coprolites from the latest Triassic of the UK: From Buckland to the Mesozoic Marine Revolution. Proceedings of the Geologists' Association, 2020; DOI: 10.1016/j.pgeola.2020.07.011[4]Argyriou,T.,Clauss,M.,Maxwell,E.et al.Exceptional preservation reveals gastrointestinal anatomy and evolution in early actinopterygian fishes. Sci Rep 6, 18758 (2016). https://doi.org/10.1038/srep18758[5] Chin, Karen & Tokaryk,Tim & Erickson,Gregory & Calk,Lewis. (1998).A king-size theropod coprolite.Nature.393.680-682. 10.1038/31461.编辑:诸鹏飞审核:盛捷

2025-04-07